К теории театра - [42]

Актерское амплуа у Мейерхольда есть смысл сопоставить с его же пониманием маски актера. Очевидно, что это родственные явления, но вовсе не два разных названия одного и того же. «Вот Варламов, — вспоминает Мейерхольд. — Он нашел для себя маску, и эта маска была: он сам, как маска, со своими данными, плюс то, что он выбрал себе автора Островского, который помог ему этого самого себя в купеческой маске подносить. Заботливейшим образом он выискивал для этой маски соответственную напевность, своеобразную интонационную скалу и своеобразный славянский юмор»[52].

В такой интерпретации маска Варламова сама по себе сложное образование. Маска, которую нашел для себя Варламов, состояла из него самого, как маски, к которой было прибавлено что-то почерпнутое из купеческих ролей Островского. Купеческая маска, в которой находится другая — маска-Варламов, — представляется чем-то вроде гарнира, с которым Варламов подносит публике маску-себя, — или матрешки, где одна кукла вложена в другую. Представления достаточно механические и в этом смысле реальному Варламову, конечно, не соответствующие. Но с точки зрения системно-структурной мейерхольдовская характеристика, как обычно, улавливает художественно своеобразное и новое: как минимум, самое маску, ее двусоставность и материалы, которые Варламов использовал для ее изготовления.

Формально эта структурная ситуация несомненно напоминает об итальянской комедии масок: Антонио Сакки стал вторым дзанни потому, что «он сам, со своими данными», соответствовал этой маске. Но на этой — немаловажной, понятно — общности сходство заканчивается. В отличие от «данных», которые родили маску Варламова, данные великого итальянского комика были принципиально более однородны, притом были именно артистического, а не «личностного» рода. Итальянская классическая маска, при всем ее собственном богатстве и демонстративной самодостаточности, реализовывалась также вполне определенным образом: Второй дзанни в каждом новом спектакле играл новую роль; пусть и очевидно вторичную или функциональную по отношению к генеральной маске, но все-таки не себя, а кого-то другого. Невычленимой и, быть может, решающей частью той маски Варламова, которую он подносил зрителям, был «он сам, как маска». Но одновременно в большое целое входили и те части, которые эта сложная маска как бы заранее, перед спектаклем, позаимствовала у литературного типа, у группы ролей. На этом этапе развития театра как театра маска и смеет «подносить» себя как таковую именно потому, что в нее самое впечатаны и личностное начало актера и роли.

Маска Варламова, какой реставрирует ее Мейерхольд, — одна лишь маска, без и «до» ролей Яичницы, Варравина или Сганареля, — составом своим равна всему сценическому образу в комедии дель арте. Это факт, и этот факт в очередной раз подтверждает правдоподобие высказанной гипотезы: структурная эволюция захватывает и внутреннее пространство прежде неделимых в системе театрального образа элементов, в данном случае — элемента по имени «актер».

На этом фоне создаваемые Мейерхольдом актерские амплуа смотрятся более нейтрально и академично. Не всякий актер может стать маской — только такой, у которого, если воспользоваться остроумием Крэга, «не скучное лицо». Амплуа в системе Мейерхольда обязательно, но при очевидно новой его трактовке, определяется, как и в старину, характеристикой группы ролей, которые «по своим данным» может играть этот артист. В известном смысле, подобно маске, эти характеристики фиксируются как бы заведомо; в отношения с очередной ролью актера амплуа входит сформированным, но в отличие от маски, которую можно «подносить», можно играть, потому что она сама по себе уже автономная художественная вещь, амплуа не вещь, а границы, его можно (и должно) применять.

Структурная новизна этой системы, быть может, особенно хорошо просматривается, когда речь заходит как раз о принципах такого применения амплуа. Мейерхольд говорит: я должен знать, «кто у меня в театре «любовник», для того чтобы не поручать ему ролей «любовников». Я много раз наблюдал, как неожиданно интересно раскрывается актер, когда работает в некой борьбе со своими прямыми данными. Ведь они все равно никуда не денутся, но как бы проаккомпанируют созданному им образу»[53]. Если Чацкий горе-любовник, а Эраст Гарин владелец амплуа эксцентрика (клоуна, дурака, шута), как же не сделать Гарина Чацким: «простак барахтается в этой роли — это и есть то, что надо»[54]. Не раз было справедливо замечено, что Гладков и Февральский надежно зафиксировали излюбленное Мейерхольдом парадоксальное распределение ролей. Но критика и историка в таких опытах (когда они удаются) естественно радуют неожиданная органичность, с какой сочетаются данные артиста и «чужая» для него роль, напряженная и свежая содержательность и другие достоинства сценического результата — созданного актером художественного образа. В связи с нашим предметом естественней присмотреться к мейерхольдовским «все равно никуда не денутся» и «проаккомпанируют».

В классической системе амплуа прекрасно известно, куда девается и вся система, которую представляет собой актер, и использованные в ней и для нее перестроенные «прямые данные» артиста: все это должно без зазора, без следа влиться в соответствующие ячейки системы роли. У Мейерхольда собранные в амплуа и переформированные в нем личные свойства актера не просто никуда не деваются — они аккомпанируют роли. Назначение Э. Гарина на роль Чацкого, с этой точки зрения, не столько парадоксально, сколько правильно: сценический образ Чацкого в такой системе ни практически ни теоретически не может возникать «на основе Чацкого», как бы ни трактовать Грибоедова. Более того: если Чацкий трактуется как горе-любовник, его образ, в театральной системе Мейерхольда, придется формировать только таким, как в спектакле Мейерхольда, способом — «любовника» взять из роли, а шут, эксцентрик, клоун пусть этому любовнику аккомпанирует. Поскольку же аккомпанировать он может и станет в соответствии со своими прямыми данными, превращенными в амплуа, тут и впрямь выйдет именно то, что надо. Возможен, впрочем, и другой вариант: если Мастер знает, кто у него в театре «любовник», назначить на роль Чацкого его; но тогда из грибоедовского Чацкого придется извлечь на сцену не любовника, а дурака.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.

Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.

Что такое музей, хорошо известно каждому, но о его происхождении, развитии и, тем более, общественном влиянии осведомлены немногие. Такие темы обычно изучаются специалистами и составляют предмет отдельной науки – музеологии. Однако популярность, разнообразие, постоянный рост числа музеев требуют более глубокого проникновения в эти вопросы в том числе и от зрителей, без сотрудничества с которыми невозможен современный музей. Таков принцип новой музеологии. Способствовать пониманию природы музея, его философии, иными словами, тех общественных идей и отношений, которые формировали и трансформировали его – задача этой книги.

В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей — как лицо эпохи» в 2017 году, а также статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ — СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.

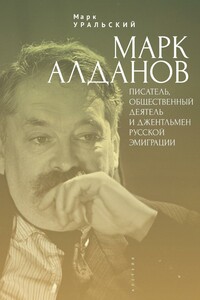

Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.

Японская культура проникла в нашу современность достаточно глубоко, чтобы мы уже не воспринимали доставку суши на ужин как что-то экзотичное. Но вы знали, что японцы изначально не ели суши как основное блюдо, только в качестве закуски? Мы привычно называем Японию Страной восходящего солнца — но в результате чего у неё появилось такое название? И какой путь в целом прошла империя за свою более чем тысячелетнюю историю? Американка Нэнси Сталкер, профессор на историческом факультете Гавайского университета в Маноа, написала не одну книгу о Японии.