Избранные произведения - [47]

Коль скоро упомянуто уже о греческих сказаниях, я кратко укажу на самую большую ошибку кавалера, ибо она еще раз позволит нам понять, сколь большая доля «психологической науки» новых сектантов состоит из криков о том, что они сыты этими сказаниями, из ученой тарабарщины и темных мест. Ди Ереме, желая показать «поэтическую ничтожность мифологии» (обратите внимание, он говорит не о «философической» или какой-либо иной «ничтожности», но о «поэтической») и провозгласив, что «природа есть жизнь, принявшая тысячи разных обличий», что «поэзия тем более любит верить или воображать себе», будто «повсюду есть жизнь или, что то же самое, самоосознание или самоощущение, чем меньше это доказуемо разумом», и что «поэтическая склонность, живущая в человеческой душе, всегда тешилась этой фантазией», продолжает: «в мифологиях природа скорее олицетворяется в отдельных фигурах, нежели одушевляется непосредственно», а эта «система, первоначальная идея которой, из чего бы она ни родилась, скорее всего, не была чужда фантазии», тем не менее «должна была каждый день отнимать что-нибудь у наших чувств, постепенно изменять природу всех предметов и обеднять наше сердце, лишая его поэтических начал, потому что, ставя между нами и явлениями природы либо между нами и нами же самими некие личности, она не только делала слишком однообразным поэтическое искусство, но и лишала его самого удивительного из всех волшебств — того, которое всякой вещи приписывает чувство и признает жизнь во всех возможных ее обличьях, а не только в человеческом». Упрекая так «мифологическую систему» и противопоставляя ей «систему жизненную», которой «с особой охотой следует современная поэзия», он, в сущности, требует, чтобы поэт наделял жизнью всё и вся таким, как оно есть, ничему не придавая человеческого облика, и чтобы всё и вся жило и чувствовало, но мир при этом не был населен человеческими обличьями; а как пример он приводит одно стихотворение Байрона[105], где тот, касаясь персидского рассказа о любви розы и соловья, приписывает влюбленной розе душистые вздохи. Это его суждение я разберу в кратких словах.

Не только поэтам, но и людям вообще от рождения присуще несомненное и явное желание видеть и осязать повсюду вокруг себя живые предметы, почему движимое этим желанием воображение и наделяет жизнью лишенные чувства вещи, как мы видим сами, как говорит в приведенном отрывке кавалер ди Бреме и как позже скажу я. Природу этого желания можно понять, рассматривая для примера действие, которое производит на нас картина с ландшафтом: если там нет ни одной живой фигуры, мы, какое бы ни получали удовольствие, глядя на него, все же испытываем обыкновенно некоторую неудовлетворенность и как бы смутное желание найти что-то недостающее: эта неудовлетворенность несколько слабее, если мы видим на картине какую-нибудь статую, однако слабее ненамного, ибо мы знаем, что перед нами — подражание не живой вещи, а ее изображению, и потому наша фантазия может найти в нем мало жизни. Куда больше нас утешает и радует, если нам попадается какая-нибудь фигура животного, которая нарушает пустынность ландшафта и оживляет его вид. Но и она не может нас удовлетворить, и ничто не может, кроме человеческих фигур, которые удовлетворяют нас тем больше, чем более тщательно они написаны и примечательны: тогда при виде их мы как бы находим успокоение, благодаря им и остальные части картины больше приходятся нам по вкусу, ибо мы находим ту самую жизнь, по которой незаметно для себя тосковали. В этом и состоит пусть не главная, но, во всяком случае, одна из причин, по которой гораздо выше ценятся и больше удовольствия доставляют картины и статуи, изображающие животных и особенно людей, нежели один только ландшафт или любой неодушевленный предмет. Посмотрим же, как угождает обыкновенно этому врожденному людскому желанию наше воображение, особенно когда оно, будучи более свободным и потому яснее обнаруживая свою силу, лучше и действительнее способствует природе; я имею в виду детей, в которых и могущество природы вообще, и в частности сила упомянутого природного желания больше, чем во взрослых, и потому все его свойства и последствия проявляются отчетливее и могут быть легче рассмотрены. Я просил бы моих читателей не думать, будто я вдруг поддался легкомыслию и ребячеству, если я пойду вслед за некоторыми мелочами, — потому что, если я не ошибаюсь, мы, исследуя их, скорее придем к нашей цели, чем пришли бы другим путем. Нет такого человека, который не знал бы, насколько распространена и присуща всем детям привычка одушевлять в своем воображении лишенные чувств предметы; мне самому уже приходилось упоминать об этом в моем «Рассуждении». Но следует взглянуть, какого рода жизнью детское воображение наделяет такие предметы. Кто обратит на это внимание, тот немедленно и ясно увидит, что в воображении младенцев солнце и луна — это почти всегда мужчина и женщина, как гром, ветер, день, ночь, заря, время, зима, лето, осень и весна, месяцы, сон, и смерть, и бесчисленное множество всякого рода предметов — все это тоже мужчины и женщины; словом, в детстве не приписывают неодушевленным предметам других чувств, других мыслей, другой жизни, кроме человеческих, а потому стремятся облечь их и облекают по мере сил в человеческие образы, более или менее смутные в зависимости от силы воображения каждого ребенка и от других обстоятельств. Я сам вспоминаю, что в малолетстве имел привычку не только развлекаться тем, что наделял жизнью все предметы и смотрел на них и показывал другим так, словно они были живые, но и тем, что искал и находил казавшиеся мне тогда явными следы сходства с людьми в деревьях, окаймлявших дорогу, по которой меня водили, и в других вещах, столь далеких от человеческого облика, что надо мной, я полагаю, немало посмеются, если я перечислю хотя бы некоторые из них, например буквы алфавита, стулья, посуду и другую утварь и тому подобное; мало того, я воображал, будто замечаю некоторые различия в их физиономиях, почитаемые мной за свидетельства доброго или злого нрава и потому дававшие мне повод любить одни и ненавидеть другие. И вообще наше воображение получает такое явное удовольствие, наделяя вещи не просто жизнью, а именно человеческой жизнью, что не может примириться, если видит жизнь не такую, как наша, и умудряется превратить ее в нашу жизнь, что мы видим с особенной ясностью у детей, которые воображают себе животных наделенными разумом и рассудком и беседуют и рассуждают с ними не иначе, чем с людьми. Из всех этих обстоятельств, более заметных в детях, но проявляющихся отчасти и во взрослых, в зависимости прежде всего от меры той власти, которую сохраняет над ними воображение, — из всего этого, а также из многого другого, что еще можно было бы сказать, легко заключить, что названная естественная тоска по живому проистекает из всеобъемлющей склонности, которую мы все питаем к созданиям, подобным нам, той склонности, которая порождает множество самых различных последствий и сама есть не что иное, как тоска по присутствию таких существ; поэтому, если бы могла существовать вещь мыслящая, но не живая, у нее, по ее несходству с живыми существами, не было бы и этой тоски по живому; и можно думать, что эта же самая тоска, это же самое желание (я разумею, как вы, конечно, заметили, вовсе не желание жить, а именно то, что было определено выше), если оно имеет хоть какую-нибудь силу над дикими животными, заставляет каждое из них тосковать по живым существам своего вида. Если теперь перейти к выводам из этих положений, то не столько я, сколько вы сами, читатели, без моей указки обратите внимание прежде всего на то, сколь естественны и прекрасны греческие сказанья, которые, угождая этому самому поэтическому нашему желанию, населили мир человеческими обличьями и даже животным приписали происхождение от людей, чтобы человек некоторым образом находил повсюду то, чего он ищет, движимый не примером, или наставлениями, или всеобщей привычкой, или педантизмом, или «классическими вкусами», или еще чем-нибудь из того, что романтики выдумали нам в насмешку, но властно гонимый самой природой, — находил бы себе подобные существа и не глядел бы ни на что безразлично; чтобы поэт мог обращать свои слова к чему угодно, как это положено ему по естественному и природному обычаю, не иначе, чем детям. Во-вторых, вы обратите внимание, как несообразны в устах великого знатока «психологии» слова о том, что первоначальная идея наделить природу жизнью, превратив ее во множество существ нашего вида, «из чего бы она ни родилась, скорее всего, не была чужда фантазии», как будто бы эта идея была случайной и произвольной, а не естественной и необходимой, возникавшей у самого ди Бреме, когда он был ребенком, да и сейчас нередко направляющей его воображение. Наконец, вы обратите внимание и на то, сколь бессмысленно и странно утверждение кавалера, оспоренное нами и гласящее, что поэту, если он хочет одушевить природу, следует одушевлять ее «непосредственно», а не превращая неодушевленные предметы в живые лица, по образцу древних. Насколько это — не скажу ложно, но более чем смешно и нестерпимо, явствует не только из сказанного, но и прежде всего из того обстоятельства, что мы никогда не бывали и не будем тронуты никакими чувствами, не испытаем, так сказать, участия к выведенным или только упомянутым поэтом существам, останемся равнодушны ко всему, что их касается, если они не будут подобны нам; никто в мире не заплакал и не заплачет над несчастьями цветка, плода, озера или горы, не порадовался удачам звезды, если только предварительно не превратил ее своим воображением в живое лицо. И так как все это правда (впрочем, кто в этом сомневается? кому не захочется посмеяться надо мною, увидев, что я чуть было не принялся доказывать эту старую и избитую истину?), то для сочувствия вредно и даже смертельно не только несходство между тварями, но и несходство между людьми: так, дела черных трогают нас меньше, чем дела белых, а среди белых нам куда более безразличны самоеды, или китайцы, или любой другой народ, не похожий на нас ни обычаями, ни наружностью и ничем существенным, нежели дела наших соотечественников; по этой причине настоящим безумием можно назвать привычку романтиков брать тему и действующих лиц главным образом у варваров, между тем как поют они для просвещенных народов, или же изображать людей самых необычайных, каких они только знают, — чудовищ по природе, с которыми нам следует отождествить себя, радоваться и страдать с ними и испытывать те чувства, какие поэту заблагорассудится нам внушить. Без сомнения, удивительно уже то, что романтики не признают и отрицают вещи, известные всему миру и никем не оспариваемые; но то, что я скажу сейчас, и вовсе невероятно. Дело в том, что манера, которой требует ди Бреме, не только враждебна природе и способна несказанно ослабить поэтическое наслаждение, но и невозможна. Больше того, пример из Байрона, приведенный кавалером, не только не приносит ему помощи, но и подтверждает — да, подтверждает! — мои слова. Неужто кто-нибудь из нас в силах вообразить себе жизнь, отличную от человеческой? Неужели нашей душе не только что легко, но вообще возможно представить себе чувства, страсти, мысли, не принадлежащие человеку? Оставим в покое поэтов, которые не могут быть так уж остры. Я призываю любого философа в мире, любого метафизика, или «психолога», или — сильнее уж некуда! — любого романтика: пусть вообразят себе форму жизни, отличную от нашей, такую, чтобы они могли приписать ее богу, про которого всем доподлинно известно, что он живет иначе, нежели человек, или ангелам, или любой сущности, видимой или невидимой, материальной или нематериальной, действительной или воображаемой. И если ни они и ни один человек не может положительно представить себе иной формы жизни, кроме собственной (я говорю «положительно», поскольку представление от противного составить себе нетрудно, да только оно не имеет касательства к поэзии), если мы едва можем принудить себя верить в возможность этих иных форм, но никак не умеем вообразить себе хоть одну из них, — какую жизнь, кроме человеческой, поэт припишет вещам? Под силу ли поэту, который обращается к народу и следует не разуму, а природе, то, что не под силу метафизику? И если он не может животворить вещи иначе, нежели наделив их именно человеческою жизнью, то неужели ему не подобает придать им и человеческие обличья? Разве это не значило бы сочинять стихи даже не на варварский лад, а на манер жителей другого мира? Выходит, поэты должны будут являть нашим взорам то растения, то скалы, то облака, то орудия ремесла, то бог весть что еще, ничуть не изменив их внешнего вида, не сделав его менее отчетливым, не оставляя воли воображению слушателей и даже стараясь помешать им представить себе хоть какую-нибудь человеческую черточку, — и все это станет уже не чем-то необычайным и удивительным, а заурядным, не прихотью, а правилом, не редкостью, а повседневностью. Неужели ди Бреме не видит, что это была бы ложь, и не просто ложь, но ложь поэтическая, — неправдоподобная, невероятная, бесстыдная? Неужели он не видит, что людям в той же мере свойственно придавать бесчувственным предметам человеческий облик, в какой и одушевлять их, что одно неотделимо от другого, что избавить человека от этого порока можно, только переделав его, что и поэт — человек и его слушатели — люди? Значит, вот к чему мы пришли? Получается, что наша поэзия будет не только варварской, но и не человеческой? Или превратится в поэзию другого мира? Ксенофан говорил даже о животных, что «если бы у быков или слонов были руки и они могли бы этими руками писать картины и делать все, что делают люди, тогда лошади, изображая богов, придавали бы им обличье лошадей, а быки — обличье быков, словом, наделяли бы их телом, подобным собственному». К этому он добавлял, что эфиопы представляют себе богов черными и плосконосыми, фракийцы — голубоглазыми и румяными и равным образом египтяне, мидяне, персы — каждое племя создает богов, наружностью похожих на себя. То, что Ксенофан

Великого Джакомо Леопарди (1798–1837) Шопенгауэр назвал «поэтом мировой скорби». Жизнь Леопарди оборвалась рано, и поэтическое наследие его невелико: один сборник стихов Canti (Песни). И притом в итальянской литературе он по праву стоит рядом с Данте и Петраркой.В России наиболее известны переводы А. Ахматовой и А. Наймана.В книгу переводов Т. Стамовой вошли избранные стихотворения поэта и эссе, посвященное литературным мистификациям Леопарди. Перевод: Татьяна Стамова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Высочайшая образованность позволила классику итальянской литературы Джакомо Леопарди (1798–1837) вводить в заблуждение не только обыкновенную публику, но и ученых. Несколько его стихотворений, выданных за перевод с древнегреческого, стали образцом высокой литературной мистификации. Подробнее об этом пишет переводчица Татьяна Стамова во вступительной заметке «Греческие оды и не только».

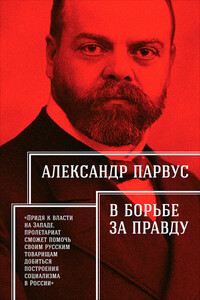

Работа «В борьбе за правду» написана и опубликована в Берлине в 1918 году, как ответ на предъявленные Парвусу обвинения в политических провокациях ради личного обогащения, на запрет возвращения в Россию и на публичную отповедь Ленина, что «революцию нельзя делать грязными руками».

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Опубликовано в журнале «Арт-город» (СПб.), №№ 21, 22, в интернете по адресу: http://scepsis.ru/library/id_117.html; с незначительными сокращениями под названием «Тащить и не пущать. Кремль наконец выработал молодежную политику» в журнале «Свободная мысль-XXI», 2001, № 11; последняя глава под названием «Погром молодых леваков» опубликована в газете «Континент», 2002, № 6; глава «Кремлевский “Гербалайф”» под названием «Толпа идущих… вместе. Эксперимент по созданию армии роботов» перепечатана в газете «Независимое обозрение», 2002, № 24, глава «Бюрократы» под названием «“Чего изволите…” Молодые карьеристы не ведают ни стыда ни совести» перепечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 29.01.2002.

Полный авторский текст. С редакционными сокращениями опубликовано в интернете, в «Русском журнале»: http://www.russ.ru/pole/Pusechki-i-leven-kie-lyubov-zla.

Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.