Избранные эссе - [6]

Источник энергии, сцепление сил отталкивания… Благодаря поэтическому произведению нам открывается доступ к поэзии. Поэзия — это возможность, открытая всем людям вне зависимости от темперамента, состояния духа и восприимчивости. Это только возможность, это что-то, что оживает только при встрече со слушателем или читателем. У всех поэтических произведений есть нечто общее, то, без чего они никогда не стали бы поэзией: соучастие читателя. Всякий раз, когда читатель оживляет поэтическое произведение, он сам получает доступ к состоянию, которое можно назвать поэтическим. У личного опыта могут быть самые разные формы, но это всегда выход за пределы самого себя и проламывание стен времени во имя того, чтобы стать другим. Переживание стихотворения исторично. Это переживание всегда история и всегда отрицание истории. Читатель борется и погибает вместе с Гектором>{24}, сомневается и убивает вместе с Арджуной>{25}, узнает родные утесы с Одиссеем. Он воскрешает образ, отвергает естественную последовательность событий, обращает время вспять. Поэтическое произведение — это посредник, благодаря ему первозданное время, родоначальник всех времен, оживает на миг во плоти. И тогда цепь событий превращается в чистое настоящее, источник, питающий сам себя и пересотворяющий человека. Чтение стихотворения очень схоже с процессом творчества. Поэт творит образы, созидает произведения, а уже они претворяют читателя в образ, в поэзию.

Язык[3]

Вначале к языку человек отнесся с доверием: знак и вещь, которую он означал, были одно и то же. Изображение было двойником оригинала, ритуальная формула воспроизводила мир и способна была его воссоздать. Говорить значило пере-сотворять подразумеваемый предмет. При этом точное произнесение магических слов — одно из главных условий эффективности. Необходимость сохранить в неприкосновенности язык посвященных — вот причина возникновения грамматики в ведической Индии. Со временем люди заметили, что между вещами и их именами разверзается пропасть. Как только пошатнулась вера в то, что знак и означаемая вещь одно и то же, науки о языке стали самостоятельными. Первая задача мышления состояла в установлении точного и определенного значения слов. Так грамматика сделалась первой ступенью логики. Но слова всегда сопротивляются определенности. И битва между наукой и языком идет и по сей день.

Человеческая история может быть сведена к истории взаимоотношений слов и мышления. Всякая переломная эпоха совпадает с кризисом языка: вдруг утрачивается вера в действенность слова. «Я посадил Красоту на колени…»>{26} — говорит поэт. Красота или слово? И то и другое, разве можно уловить красоту вне слов? Слова и вещи кровоточат из одной раны. Каждому обществу довелось пережить кризис, который состоял по преимуществу в переосмыслении значений некоторых слов. Часто забывают, что, как всякое дело рук человеческих, империи и государства созданы из слов: они суть словесные факты. В XIII книге «Анналов» Цу Лу спрашивает Конфуция: «Если Повелитель позовет тебя управлять страной, что ты сделаешь первым?» И отвечает Учитель: «Проведу реформу языка». Трудно сказать, где рождается зло, в словах или в вещах, но когда слова разъедает ржавчина и значения становятся приблизительными, смысл наших поступков также теряет свою непреложность. Вещи опираются на свои имена и наоборот. Ницше начинает бунт с того, что ополчается на слова: добродетель, истина, справедливость — что это такое на самом деле? Развенчав некоторые священные и вечные слова, а именно те, на которых стояло все здание западной метафизики, Ницше заложил мину в фундамент самой метафизики. Всякая философская критика начинается с анализа языка.

Пороки любой философии как раз и связаны с фатальной вверенностью словам. Почти все философы утверждают, что слова — это слишком грубые инструменты, не способные передать реальность. Но возможна ли философия вне слов? Ведь самые отвлеченные символы, такие как в логике и математике, — это тоже язык. Кроме того, у знаков должен быть смысл, а как объяснить этот смысл без языка? И однако, вообразим невозможное: представьте себе некую философию, пользующуюся символическим или математическим языком, без какого бы то ни было соотнесения со словами. Человек и его заботы, главная тема всей философии, в эту философию не попадут. Потому что человек неотделим от слов. Вне слов он непередаваем. Человек — существо словесное. С другой стороны, всякая философия, пользующаяся словами, обречена быть рабой истории, ведь слова рождаются и умирают, как люди. И тогда на одном полюсе у нас мир, не поддающийся словесному выражению, а на другом — мир человека, который только и может быть выражен словом. И стало быть, у нас нет другого выхода, и мы должны рассмотреть притязания науки о языке. В первую очередь главный ее постулат — представление о языке как объекте.

Но что можно сказать о языке, если всякий объект так или иначе существует для познающего субъекта, и в этом роковая ограниченность всякого знания и в то же время единственная возможность познания? Границы между субъектом и объектом в этом случае совсем неясны. Слово — это сам человек. Мы сделаны из слов. Они единственная наша реальность или, по крайней мере, единственное свидетельство нашей реальности. Без языка нет ни мысли, ни того, о чем мыслить, и первое, что делает человек, сталкиваясь с чем-то незнакомым, он дает ему имя, нарекает его. То, чего мы не знаем, безымянно. Всякое учение начинается со знакомства с правильным именем, а завершается сообщением тайны главного слова, отворяющего дверь в Знание. Или признанием в незнании, после которого воцаряется тишина. Но и молчание что-то говорит, оно тоже насыщено знаками. От языка не уйти. Конечно, специалисты вправе брать язык отдельно, превращая его в объект изучения. Но это искусственное создание, вырванное из своего мира, ибо в отличие от других объектов науки слова вне нас не живут. Они суть наш мир, а мы — их. Для того чтобы уловить язык, есть только один способ — говорить на нем. Сети для ловли слов сплетены из слов. Это не значит, что я против лингвистики. Не стоит, однако, забывать, что при всех успехах лингвистики ее возможности ограниченны. Язык в конечном счете от нее ускользает. Он неотделим от человека. Это удел человеческий, а не объект, организм или какая-то условная система знаков, которую можно принять или отвергнуть. В этом смысле наука о языке входит в общую науку о человеке.

Эта книга — для читателя, готового встретиться с еще одним всемирным латиноамериканцем без экзотики, патриотом без почвенничества, полагающим, что только уровень мышления обеспечивает искусству национальное и всякое прочее достоинство. Книга без читателя на существует. Октавио Пас, как и Борхес, не уставал повторять, что писатель и читатель — два мига одной и той же операции, что ни одно произведение искусства ничего не говорит вообще и всем, но что всякое произведение — это потенциальное высказывание, обретающее свое значение только под читательским взором.

Лауреат Нобелевской премии, поэт, эссеист, прозаик, философ Октавио Пас (р. 1914) — один из крупнейших литераторов не только Мексики, но и всей Латинской Америки. Его поэзию, равно как и его прозу, отличают богатая метафоричность, яркаяя образность, глубина философского осмысления жизни.

Лауреат Нобелевской премии, поэт, эссеист, прозаик, философ Октавио Пас (р. 1914) — один из крупнейших литераторов не только Мексики, но и всей Латинской Америки. Его поэзию, равно как и его прозу, отличают богатая метафоричность, яркаяя образность, глубина философского осмысления жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лауреат Нобелевской премии, поэт, эссеист, прозаик, философ Октавио Пас (р. 1914) — один из крупнейших литераторов не только Мексики, но и всей Латинской Америки. Его поэзию, равно как и его прозу, отличают богатая метафоричность, яркаяя образность, глубина философского осмысления жизни.

Талантливый драматург, романист, эссеист и поэт Оскар Уайльд был блестящим собеседником, о чем свидетельствовали многие его современники, и обладал неподражаемым чувством юмора, которое не изменило ему даже в самый тяжелый период жизни, когда он оказался в тюрьме. Мерлин Холланд, внук и биограф Уайльда, воссоздает стиль общения своего гениального деда так убедительно, как если бы побеседовал с ним на самом деле. С предисловием актера, режиссера и писателя Саймона Кэллоу, командора ордена Британской империи.* * * «Жизнь Оскара Уайльда имеет все признаки фейерверка: сначала возбужденное ожидание, затем эффектное шоу, потом оглушительный взрыв, падение — и тишина.

Проза И. А. Бунина представлена в монографии как художественно-философское единство. Исследуются онтология и аксиология бунинского мира. Произведения художника рассматриваются в диалогах с русской классикой, в многообразии жанровых и повествовательных стратегий. Книга предназначена для научного гуманитарного сообщества и для всех, интересующихся творчеством И. А. Бунина и русской литературой.

Владимир Сорокин — один из самых ярких представителей русского постмодернизма, тексты которого часто вызывают бурную читательскую и критическую реакцию из-за обилия обеденной лексики, сцен секса и насилия. В своей монографии немецкий русист Дирк Уффельманн впервые анализирует все основные произведения Владимира Сорокина — от «Очереди» и «Романа» до «Метели» и «Теллурии». Автор показывает, как, черпая сюжеты из русской классики XIX века и соцреализма, обращаясь к популярной культуре и националистической риторике, Сорокин остается верен установке на расщепление чужих дискурсов.

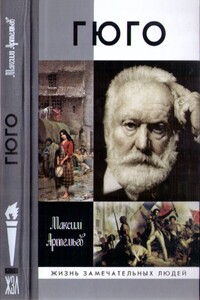

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.