Избранное - [32]

Шрифт

Интервал

обогнавшему конкурентов на целый корпус.

Он выписал из Вьетнама обезьяну

и таскал ее за собой по коктебельским пляжам.

Как-то раз я встретил их в парке —

бросилась ко мне обезьяна, обняла за левую ногу.

Почему именно за левую ногу?

Я был смущен, даже обижен.

Что-то знала, что-то понимала обезьяна…

Но потом обида моя затерялась среди теней

волошинского залива,

и я решил сфотографироваться с обезьяной.

Вот стою я перед объективом,

обезьяна уселась на плечо моей дамы.

«Сидеть, Майя, сидеть, моя золотая», —

сказал фотограф.

И вдруг обезьянка крохотной ладонью

с отшлифованными коготками

постучала мне по лбу, провела по вискам и морщинам.

Затараторили, засмеялись дети,

отдернула ладошку обезьяна,

словно предсказатель, пойманный с поличным.

«Работать, Майя, работать!» — строго выговорил фотограф.

Щелкнул затвор, кончилась процедура.

Почему она притронулась к лобной кости?

Сначала обнимала мою левую ногу,

а потом погладила виски и морщины?

Символический жест? Простая случайность?

Некое предостережение от старшей ветви?

А может, все это видение, наваждение,

одним словом — майя.

Обезьяна Майя — тезка таинственной богини

из самого темного пантеона.

ДРЕВЕСНАЯ ЛЯГУШКА

В полночь я вернулся к своему домику в приморском парке

и увидел, что на пороге меня ждет древесная лягушка.

А может, и не древесная (я в этом плохо разбираюсь) —

просто спинка ее была в мелком симметричном узоре,

прежде я такого никогда не видел.

Я открыл дверь, и чемпионским прыжком

она перескочила ко мне на коврик.

Я зажег настольную лампу, навел на лягушку круг света.

Не уходила лягушка.

Быть может, она что-то хотела мне доверить,

принесла важную новость, предсказание, сводку погоды?

Быть может, я должен был догадаться по симметрии ее узора

о том и об этом?

Тщетно.

Глядел я, недогадливый, усталый, надменный

на земноводную вестницу из болота и парка.

Теперь-то я догадываюсь, что мог показаться ей бродячим деревом

какой-то особой породы,

о которой лягушки знают больше,

чем сами про себя эти деревья.

ЗООМАГАЗИН

На последней улице последнего городка Европы —

зоомагазин — в последнем доме.

Одна витрина глядит на канал и в поле,

другая выходит к ратуше и собору.

В той, самой крайней, что на канал и в поле,

выставлен белый какаду на продажу.

Не знаю точно, сколько живут попугаи,

но этот видел Кортеса и Дрейка.

А в той витрине, что поближе к собору,

сооружен аквариум два метра на два —

в этом аквариуме нечто вроде тропического рифа,

водоросли, актинии, моллюски и рыбки, рыбки.

Королева аквариума туманносетчатокоралловоголубая

стоит две тысячи марок — какое движение, приливы, отливы,

моторчик работает, бьет ключом стихия.

А за углом, где какаду в старинной клетке,

все уже потемнело…

Только канал, только туман с поля…

Белый какаду вспоминает Дрейка и засыпает,

потом просыпается и вспоминает Кортеса,

потом что-нибудь еще, вроде гибели «Великой Армады»…

Последний из последних

в последнем окне Европы.

ПО ШПАЛАМ

Поздним августом, ранним утром,

Перестуки, гудки, свистки.

На балтийском рассвете мутном

то, что прожито, бьет в виски.

Деревянный дом у вокзала,

тьма заброшенных фонарей,

тут вот молодость разбросала

лапу, полную козырей.

Вот и кончились три десятки

самых главных моих годов,

до копеечки, без оглядки…

Ты так думаешь? Я готов

здесь остаться в глухих завалах,

точно выполнив твой завет,

и на этих прогнивших шпалах

изумрудный горит рассвет.

Атлантической солью дует

ветер Балтики и тоски,

на перроне меня целует,

словно у гробовой доски.

Только Оливисте в тумане

пробивается в небеса,

ничего не скажу заране —

лишь послушаю голоса

перестуков, гудков, сигналов,

где-то катит и мой вагон,

и на этих прогнивших шпалах

изумрудный горит огонь.

Я был молод, и ты был молод,

Старый Томас, я старый пес.

О, какой на рассвете холод,

этот август — почти мороз.

Здесь под зюйдом моя регата

разбивала волну о киль,

это было тогда когда-то

и ушло за полтыщи миль.

И пришла, наконец, минута —

ноль в остатке, бывай, прощай,

только, все-таки, почему-то

я скажу тебе невзначай.

Где-то там намекни, явись мне

в страшном августе, в полусне,

раньше смерти, но выше жизни,

брось поживу моей блесне.

Золотою форелью первой

и последней, и здесь беда…

Бледной немочью, черной стервой

падай в Балтику навсегда.

Но не трогай стигматов алых,

все иное — пусто клочок,

ведь на этих прогнивших шпалах

изумрудный горит зрачок.

ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ

Открываю шторы —

Октября второе.

Рассветает. Что вы

Сделали со мною?

Темная измена,

Пылкая зарница?

«Оставайся, Женя», —

Шепчет заграница.

Был я семиклассник,

Был полузащитник,

Людям — однокашник,

Чепухи зачинщик.

Был я инженером,

Все мы — инженеры.

Стал я легковером

Самой тяжкой веры.

Фонари темнеют,

Душу вынимают,

Все они умеют,

Но не понимают.

ВЕСЬ ДЕНЬ ДОЖДЬ…

Целый день неуемный дождь над заливом,

Бьет с небес по лаврам, акациям, розам.

Чуть устанет и — с минутным перерывом —

начинает, усыпляет, как наркозом.

И приходится сидеть мне у веранды

и глядеть, как волны, точно мериносы,

всей отарой выбирают варианты:

сдать руно — как будто выплатить партвзносы.

Этот блок большевиков и беспартийных

мне понятен, и я сам оттуда родом,

только луж овальных, круглых, серповидных

стало больше, и глядят они болотом.

Что же делать? Надо, стало быть, сушиться,

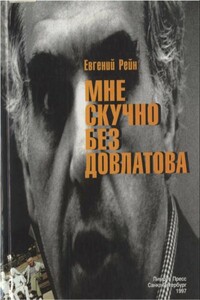

Еще от автора Евгений Борисович Рейн

Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.