Избранное - [40]

Все люстры горели, и он не сразу сообразил, куда попал. Коридор тоже освещен и комната Жаворонка. Упрямо доковылял он до гостиной.

Там встретила его совсем праздничная иллюминация. Две лампы по бокам рояля, которые мать оставила зажженными, ярким светом заливали клавиатуру, поднятую крышку, раскиданные на пюпитре ноты.

Акош разразился неистовым смехом, который прокатился по всей пустой квартире до самой спальной, где жена, встрепенувшись, стала гадать, в чем дело, отчего хохочет муж. Тог скоро вернулся.

— Что здесь было? — грубо, как и по приходе, спросил он, остановясь опять посреди комнаты. — Что за балаган? Бал, что ли?

И снова расхохотался так, что даже закашлялся, захлебнувшись.

— Чему ты смеешься?

— Бал, — повторил Акош, — у нас в доме бал. Веселилась тут, а, мать?

— Тебя ждала и на рояле играла, — ответила та просто.

— Я и говорю, что бал, — сначала иронически, потом с укором повторил Акош. — Бал устроила.

Но горло у него перехватило, и, упав в кресло, он зарыдал. Судорожные бесслезные рыдания рвались из горла, сотрясая тело.

— Бедняжечка, — склонясь на стол, простонал он. — Бедняжка, ее вот только жаль.

Дочь стояла у него перед глазами, какой она ему привиделась однажды: обезумело косящая на него из-за забора, взывающая о помощи. Зрелище это и чувства, им вызываемые, невозможно было вынести. Он и не рыдал уже, а словно лаял от горя.

— Ой, как жалко, ой-ой-ой, до чего же мне ее жалко.

— Отчего же тебе ее жалко?

Жена не желала вступать в игру. Да и роль была у нее легче. Голова ее, затуманенная из-за необычно позднего часа, сохраняла все же способность трезвого суждения. Кроме того, она ведь не видела того приснившегося мужу страшного образа и не читала письма, которое на него произвело столь тягостное впечатление.

— Перестань. Чего ее жалеть? — сказала она, пытаясь его успокоить здравым, рассудительным словом. — Уехала — вернется. И ей не грех поразвлечься. Не будь таким эгоистом.

— Как же ей сиротливо, — уставясь в одну точку, шептал Акош. — До чего сиротливо.

— Завтра приедет, домой вернется, — стараясь сохранить самообладание, продолжала жена, — вот и не будет ей сиротливо. Ну, ложись наконец.

— Не понимаешь ты меня, — с горячностью возразил старик. — Не о том я говорю.

— А о чем?

— О том, что тут болит, вот тут, — заколотил он себя в грудь. — Что тут у меня, вот о чем. Обо всем.

— Ложился бы ты лучше спать.

— Не лягу, — возразил Акош запальчиво. — Не лягу, и все. Поговорить хочу наконец.

— Ну, говори.

— Не любим мы ее.

— Кто это «мы»?

— Мы с тобой.

— Что это ты несешь?

— Да, да, — вскричал Акош, ударяя по столу, как перед тем. — Ненавидим ее. Терпеть ее не можем.

— Ты что, с ума сошел? — все еще лежа, воскликнула жена.

Но Акош, чтобы пронять, взбудоражить ее хорошенько, все повышал голос, который срывался, не слушаясь его.

— Да, не выносим и одни хотели бы остаться, вот как сейчас. И ничего не имели бы против, если б она вообще… хоть сию минуту…

Страшное слово не было сказано. Но тем было ужасней.

Жена, выскочив из постели, подступила к нему, чтобы положить конец этой безобразной сцене. Смертельно бледная, хотела она что-то ответить, но запнулась — хотя и вне себя, но проверяя подсознательно, прав ли муж с его страшным намеком. И, потрясенная, замерла, глядя на него во все глаза.

Но и Акош замолчал.

Ей теперь даже хотелось, чтобы он досказал, выговорился, излился. Она чувствовала: пробил час расплаты, последнего, окончательного расчета, о котором часто думала в надежде, что он все-таки не наступит — или, по крайней мере, не для нее и не так скоро. Дрожа всем телом и вместе с какой-то странной решимостью, даже любопытством, присела она в кресло напротив и, не перебивая, стала слушать мужа, который опять заговорил.

— А что, не лучше было бы? Для нее же самой, бедняжки. Да и для нас. Ты ведь и не догадываешься, сколько она перестрадала. Один я знаю, отцовское мое сердце знает. Шу-шу-шу: постоянные эти толки, пересуды, презрительное хихиканье за спиной. А мы? Скажи, мать, мы разве мало страдали? Из года в год все ждали, надеялись. Так и шло. Думали: это, мол, дело случая. Дай срок, все со временем уладится. Но со временем только разладится все. Целиком и окончательно.

— Почему?

— Почему? — переспросил Акош и вымолвил совсем тихо: — Потому что уродина она.

Впервые наконец было это между ними произнесено. И воцарилось молчание. Мертвая, гробовая тишина.

Мать вскочила. Нет, не так она себе все это представляла. Когда они между собой беседовали о дочери, деликатно избегая этого рискованного вопроса, ей всегда думалось, что рано или поздно придется, конечно, его коснуться, подробно все обсудить, поспорить; может, не один даже день и не вдвоем, а с родичами, Белой и Этелькой, как на семейном совете. Но вот так, прямо, с такой грубой простотой… Сказанное Акошем сразу отрезало путь к дальнейшим разговорам, возражениям, отнимало самую возможность их. Жестокая эта откровенность больно ранила ее и возмутила до глубины души. В лице дочери и ее женская честь была оскорблена. И, словно в этом лишь было дело, она крикнула сердито:

— Неправда! Неправда!

— Нет, правда, правда. Ужасная уродина! — с наслаждением заорал Акош, как можно некрасивей морща нос и растягивая губы. — Отвратительная старая карга — такое же пугало, как я.

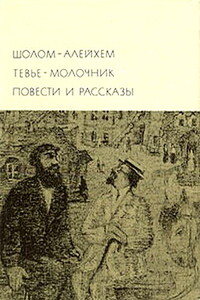

В книгу еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859–1916) вошли повесть "Тевье-молочник" о том, как бедняк, обремененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, а также повести и рассказы: "Ножик", "Часы", "Не везет!", "Рябчик", "Город маленьких людей", "Родительские радости", "Заколдованный портной", "Немец", "Скрипка", "Будь я Ротшильд…", "Гимназия", "Горшок" и другие.Вступительная статья В. Финка.Составление, редакция переводов и примечания М. Беленького.Иллюстрации А. Каплана.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.