Из пережитого. Том 2 - [7]

Почему избрал я французский язык, а не немецкий? Это помню. 1) Потому что присоветовал брат, сам учившийся хотя по-немецки, но недовольный этим. Незнание французского языка особенно давало ему чувствовать свою невыгоду в то время, когда он жил у Киреевских, где семейство и все знакомое общество преимущественно объяснялись по-французски. 2) Я уже начинал учиться самоучкой французскому, переписал собственноручно правила произношения, составленные знакомым брата И.И. Горлицыным, и заучил наизусть исключения из правил. 3) Мне претила немецкая печать: какие-то каракули, «тараканьи ножки», как я их тогда называл. Каждая буква казалась насекомым и возбуждала омерзение, которое усилилось тем более впоследствии, когда товарищи показали мне письменное начертание букв. Искусственность начертания, удаление от ясной простоты латинского меня возмущали. И не предполагал я, что будет чрез шесть лет со мною! Положим, с азбукой немецкою я до сих пор не примирился, но никак не мог я ожидать, чтобы полюбил впоследствии литературу немецкую и восчувствовал, наоборот, брезгливость ко французской.

По отношению к описываемому периоду жизни вообще я нахожу себя в положении археолога, который по сохранившимся обломкам и отрывкам пытается угадать утратившиеся части и сравнительным путем определяет хронологическую данную, в летописях умолчанную. Когда я, например, в гроте Александровского сада встретил француза-путешественника, заинтересовавшегося книжкой, бывшей у меня в руках, и записавшего ее заглавие? В каком году это было, 1839, 1840 или 1841? Начинаю соображать время года, час дня и по этим и другим признакам определяю первоначально, когда этого не могло быть. Отсюда уже, по соображению других обстоятельств, прихожу к достоверному заключению, что происшествие случилось в августе 1841 года. Таким-то образом восстановляю и всю историю шести лет, но восстановляю притом не самое пребывание в семинарии, а обстоятельства внешние, современные семинарии, и по ним уже семинарию. Оттого это, полагаю я, что семинария во внутреннем моем росте мало участвовала; он был плодом внутренней работы. Разве я учил уроки? Никогда. Разве я слушал профессоров? Я более над ними смеялся; а начиная со Среднего отделения (Философии), только и знал, что смеялся, смеялся внутренно и критиковал их в товарищеских беседах, подцеплял ошибки, уличал невежество (не в глаза, конечно). Когда прохождение курса оказывалось только внешним прикосновением к нему, он и не мог оставить глубокого следа: пренебрежение сказалось забвением.

Но свежо помню обстоятельство первых дней Риторического курса, озаглавленное выше словом «испытание». Чрез неделю ли после поступления, раньше ли, позже ли это случилось, профессор словесности Семен Николаевич Орлов явился с книгой (как после оказалось — Овидия) и вызвал сидевшего первым на первой скамье, первенца из «старых» (помню его фамилию: Страхов). Раскрыл книгу, подал Страхову, указал место. За дальностью профессорского стола осталось мне неизвестным содержание их беседы. Отпустил Страхова; вызывает первенца из учеников Петровского училища, к нам поступивших; книга опять подается, опять указывается место, опять неизвестные переговоры. По уходе Сперанского (из Петровского) вызывается первенец Андроньевский, затем Перервинский. Наконец дошла до меня очередь. Овидий, вижу. Указывается место; перевожу.

— Да у вас это переводили? — спрашивает профессор подозрительно.

— Нет.

— Почему же ты это знаешь? Что такое Di?

— Di — сокращенное Dii, — отвечаю я ему, догадываясь теперь, что, должно быть, мои предшественники не выразумели этой формы. «Не ахти же они какие латинисты», — подумал я.

Раскрыл профессор другую страницу; снова заставил перевести. Снова я перевел безошибочно.

— А какой это размер?

Я хотя в просодии и не был силен, однако ответил опять без ошибки и был отпущен на место.

День прошел или два затем, не помню опять. Занимались латинским языком; переводили книжку «Selectae historiae» [3]. Переводит упомянутый Страхов. Страницу перевел. Выслушав перевод, обращается к переводившему профессор:

— А о чем это переводили? Скажи наизусть; повтори наизусть место, которое ты перевел.

Страхов затруднился, замялся.

— Гиляров!

Я встаю.

— Можешь наизусть повторить переведенное сейчас?

Я повторил, может быть, и не буквально, и даже вернее всего, что не буквально, потому что профессор бы так не поразился. Я ответил, должно быть, свободно, с переменой некоторых выражений на другие, но с сохранением стиля и без пропусков.

Должно быть, однако, все-таки усомнился профессор. Сидел я далеко. Может быть, думал он, подсказывали или искоса я заглядывал в книгу. Вызывает меня к столу, книгу в руки. Читаю и перевожу.

— Дальше. Читаю и перевожу.

— Дальше. Иду дальше.

— Закрой книгу. Закрываю.

— Скажи наизусть, что переводил. Повторяю безукоризненно.

Развертывается книга в другом месте. Снова требование перевода, и на этот раз страницы три или четыре уже. Я предугадываю, что должно последовать, и тем внимательнее слежу за переводимым.

Книга у меня взята.

— Скажи наизусть; повтори.

Повторяю столь же безошибочно, как и прежде. Профессор возвышает голос и, обращаясь ко всему классу, произносит, указывая головой на меня:

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

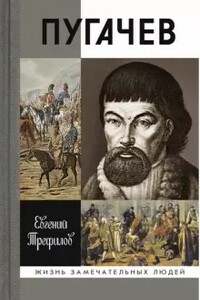

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.