Из неизданных откликов на смерть Пушкина - [5]

Такая осведомленность перестанет быть удивительной, если мы вспомним, что автор происходил из Новгородской губернии. Берега Волхова он называет своими родными местами («Мысли на берегах Волхова»); под одним из его стихотворений («Прости») стоит помета: «Званка 1837. Сент. 11».

Таковы реалии стихотворения, небезынтересные уже сами по себе. Но ими не исчерпывается историко-литературное значение стихотворения. «Дума на смерть П<ушкин>а» является одним из самых ранних (если не самым ранним) поэтических откликов на лермонтовскую «Смерть поэта». Сравним отдельные строки обоих произведений:

Строки из «Смерти поэта» входят, таким образом, в число опорных заимствованных формул, на которых строится стихотворение неизвестного поэта. Принципиальный смысл их, однако, изменился, и самый образ Пушкина в восприятии этого автора не только не тождествен лермонтовскому, но противоположен ему. В «Думе на смерть П<ушкин>а» социальный смысл конфликта снят; он перенесен в плоскость национальную. И здесь нам приходится обратить внимание на другой ряд поэтических ассоциаций — уже со стихами Пушкина:

«Отдельный отрывок» и «Врагам всего, что русским мило…», проясняющие окончательно концепцию «Думы на смерть П<ушкин>а», являются прямой парафразой стихов «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Итак, в поэтическом сознании автора прежде всего «антифранцузские» стихи Пушкина, понятые прямолинейно и примитивно, в духе «официальной народности» и официального патриотизма. Пушкин рассматривается как жертва «клеветников, врагов России», «гнездо» которых есть средоточие мятежей против законной легитимной власти. Здесь монархические чувства неизвестного автора разыгрываются до такой степени, что он прямо начинает угрожать Франции разорением, которое должно совершиться под эгидой имени Пушкина. Чудовищность этой идеи, впрочем, кажется, заставляет его остановиться и дописать к своим стихам примирительный «постскриптум», где непосредственный виновник гибели Пушкина Дантес отделен от нации в целом.

Перед нами, таким образом, случай ярко официозного освещения социальной трагедии, и он весьма интересен, так как обращает наше внимание на некоторые особенности создавшейся в 1837 г. общественной ситуации. Известны донесения Либермана, сообщавшего прусскому двору об антифранцузских настроениях, проявившихся, в частности, во время похорон Пушкина, и анонимные письма этого же времени, обвинявшие в гибели поэта иностранцев[30]. Эти настроения встречали негласную поддержку при русском дворе, резко отрицательно настроенном к французской парламентской системе и к правительству Луи-Филиппа. Стихи гвардейского поэта были их подчеркнутым выражением; они не могли бы быть допущены к печати из дипломатических соображений, но ни в коей мере не могли стать предметом политического преследования. И здесь достойно внимания, что официозно настроенный поэт неожиданно берет себе в союзники Лермонтова. «Смерть поэта» — разумеется, без последних 16 строк, еще не существовавших к 7 февраля 1837 г., — он рассматривает как отражение той же, близкой ему, «антифранцузской» точки зрения. Это, конечно, аберрация, но легко объяснимая, и она проливает свет на парадоксальные на первый взгляд особенности цензурной истории стихотворения Лермонтова. А. Н. Муравьев вспоминал, что «бурю» против Лермонтова вызвала последняя строфа; в остальной же части стихотворения ни он, ни А. Н. Мордвинов, ни Бенкендорф не нашли «ничего предосудительного»[31]. Заключительные 16 строк проясняли адрес лермонтовской инвективы; без них стихотворение можно было при желании трактовать в почти официозном духе, как это сделал неизвестный нам поэт. Любопытно, что С. А. Раевский в своем «Объяснении» по поводу этих стихов прямо пытался навести власти на такое толкование, подчеркивая, что они направлены против «иностранцев», не подлежащих русскому суду; он обращал внимание на патриотические настроения Лермонтова и в доказательство приводил его стихи «Опять народные витии…» — подражание стихотворению Пушкина «Клеветникам России»

Двадцать лет назад, 30 июня 1958 года, известный лермонтовед проф. Семенов обратился к группе ленинградских литературоведов с предложением создать совместно «Лермонтовскую энциклопедию» — всесторонний свод данных о биографии Лермонтова, его творчестве, эпохе, о связях его наследия с русской литературой и литературами других народов, наконец, об истории восприятия его творчества последующей литературой, наукой и искусством.Л. П. Семенов скончался, не успев принять участие в осуществлении этого обширного замысла.

Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) явилось высшей точкой развития русской поэзии послепушкинского периода и открыло новые пути в эволюции русской прозы. С именем Лермонтова связывается понятие «30-е годы» — не в строго хронологическом, а в историко-литературном смысле, — период с середины 20-х до начала 40-х годов. Поражение декабрьского восстания породило глубокие изменения в общественном сознании; шла переоценка просветительской философии и социологии, основанной на рационалистических началах, — но поворот общества к новейшим течениям идеалистической и религиозной философии (Шеллинг, Гегель) нес с собой одновременно и углубление общественного самоанализа, диалектическое мышление, обостренный интерес к закономерностям исторического процесса и органическим началам народной жизни.

Книга Э. Г. Герштейн «Судьба Лермонтова» не нуждается в специальных рекомендациях. Это — явление советской литературоведческой классики, одна из лучших книг о Лермонтове, которые созданы в мировой науке за все время существования лермонтоведения. Каждая глава в этой книге — открытие, опирающееся на многолетние разыскания автора, причем открытие, касающееся центральных проблем социальной биографии Лермонтова.

В 1910 году французский славист Э. Дюшен выпустил в Париже обширный труд под названием «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество».В предисловии Дюшен объяснял французскому читателю, что намерен познакомить его с великим поэтом загадочной судьбы, с одним из самых блестящих представителей русского романтизма, порожденного европейским романтическим движением. Он разделил свой труд на три части: биографические сведения о Лермонтове, анализ его творчества и исследование воздействий, «влияний» на него русской и европейской культур.В этом «каталоге», вероятно, впервые было сделано наблюдение, которое заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Вадим Эразмович Вацуро (1935–2000) — выдающийся историк русской литературы. В настоящее издание включены две большие работы В. Э. Вацуро — «Северные Цветы (История альманаха Дельвига — Пушкина)» и «С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры» (история салона С. Д. Пономаревой), выходившие отдельными книгами соответственно в 1978-м и 1989 годах и с тех пор ни разу не переиздававшиеся, и статьи разных лет, также не переиздававшиеся с момента первых публикаций. Вошли работы, представляющие разные грани творчества В. Э. Вацуро: наряду с историко-литературными статьями о Пушкине, Давыдове, Дельвиге, Рылееве, Мицкевиче, Некрасове включены заметки на современные темы, в частности, очерк «М. Горбачев как феномен культуры».B. Э. Вацуро не только знал историю русской литературы почти как современник тех писателей, которых изучал, но и умел рассказать об этой истории нашим современникам так, чтобы всякий мог прочитать его труды почти как живой документ давно прошедшей эпохи.

О литературном быте пушкинской поры рассказывается на материале истории литературного кружка «Сословие друзей просвещения». Приводится обширная корреспонденция членов кружка: Е. А. Баратынского, А. А. Дельвига, В. И. Панаева, О. М. Сомова.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

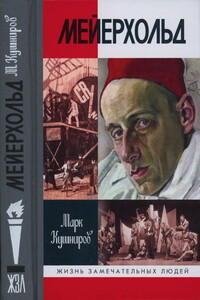

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.

Впервые в нашей литературе воссоздана история одного из значительнейших явлений книжного дела в XIX в. — альманаха, объединившего лучшие силы литераторов пушкинского круга.Живо обрисованы встающие за страницами издания литературные события и отношения, связи и судьбы Пушкина, Дельвига, Вяземского, Баратынского и др.Автор широко использует переписку, мемуары, официальные документы. Книга написана в форме свободных непринужденных очерков. Адресована специалистам, но интересна и широким кругам книголюбов.

«Русский Мицкевич» — одна из центральных тем русско-польских литературных взаимоотношений, и совершенно естественно стремление исследователей сосредоточиться прежде всего на ее вершинных точках. Проблеме «Пушкин и Мицкевич», в меньшей степени — «Лермонтов и Мицкевич» посвящена уже обширная литература. Значительно меньше изучена среда, создававшая предпосылки для почти беспрецедентной популярности, которой пользовалось имя польского поэта в русской литературе и русском обществе 1820-х гг., — популярности, совпавшей со временем пребывания Мицкевича в Одессе, Москве и Петербурге.Предлагаемые читателю заметки — попытка литературно-исторического комментария к некоторым текстам Мицкевича и эпизодам их восприятия и интерпретации.

«…Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева — был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно».Р. И. Хасбулатов.