Из дневников и записных книжек - [65]

Но и к тем людям, которые были одеты по-деревенски в нагольные тулупы, сермяги, некоторые в лаптях с онучами, Надя не испытывала чувства симпатии и близости — именно потому, что догадывалась по их испуганным, заплаканным лицам, по их робким или отчаянным взглядам, по их громкому взволнованному шепоту, что они пришли по таким же делам, с теми же жалобами, что и Надя, и вместо того, чтобы преисполниться чувства единомыслия и солидарности с ними, Надя, напротив того, ощущала ревность и боязнь, как бы многочисленность этих дел не повредила ей, не сделала ее дело обыденным, рядовым, хотя ей казалось, что ее дело более вопиющее, чем все остальные, что ее отец и мать более достойны участия и жалости, чем другие, что ее дом и двор, ее корова и лошадь — единственные на свете. Но все же Надя, при всей оцепенелости ее вокруг собственного горя, понимала, что и другие люди думают о своих делах то же самое, что она о своих, и потому испытывала к ним нехорошее ревнивое чувство и досадовала, что они тоже, как и она, догадались прийти сюда, набились сюда со всех концов России. С особенной неприязнью относилась она к тем, кто стоял впереди нее в очереди. Она смотрела на них исподлобья, изучала их повадки, лица и движения, и чем несчастнее был вид того или другого и особенно тех, кто был с детьми, тем больше она опасалась их, подозревая некоторых женщин даже в том, что они нарочито оделись так плохо, почти в лохмотья, чтобы разжалобить Калинина. Сама Надя, напротив, оделась в лучшее из того, что она имела, и теперь жалела об этом.

Тем временем тот, с водорослями, разговаривавший с «курощупом», вспомнил о Наде и обратился к ней с вопросом, что нужно ей написать в заявлении. Надя замялась, ей не хотелось рассказывать ему, занятому совсем другим, о своем горе. Она не успела ничего сказать, как дверь растворилась и люди хлынули вовнутрь. Во время этого быстрого рывка всей очереди вперед Надя растерялась, отстала, однако сразу же опомнилась, энергично и зло растолкала людей, опередивших ее, и снова заняла свое место вслед за смуглой женщиной с ребенком. Затем она огляделась. Это был большой зал, несколько темноватый, хотя наверху неярко горели лампочки на больших люстрах. Посреди зала стояло несколько столиков, а слева, с краю, находилась длинная дубовая стойка, за которой мелькали белые кофточки служащих женщин.

Надя думала, что, очутившись в этом зале, она сразу увидит Калинина на каком-то торжественном возвышении, похожем на алтарь. Но Калинина еще не было, и алтаря не было, а была эта дубовая стойка, за которой, по словам соседей, и будет стоять Калинин, выслушивая просьбы. Тут же распространился слух, что Калинина вообще не будет, так как он находится в Центральной Черноземной области, и вместо него заявления будут рассматривать другие люди. Назывались даже фамилии: Петровский, Червяков, Чуцкаев, Смидович… Но тот же милиционер с черными усами успокоил всех, сказав, что Калинин вчера вернулся из Центрально-Черноземной области и будет принимать.

Милиционер снова подошел к Наде — он запомнил ее — и дал ей листок бумаги для заявления, указал место за одним из столиков и даже придвинул ей чернильницу и ручку, когда она сказала, что решила писать заявление сама. Заявление она с грехом пополам написала. Когда милиционер снова к ней подошел и спросил, указала ли она свой адрес, по которому нужно дать ответ, она снова впала в панику, так как боялась дать адрес Егора Кузьмича, где находился беглый священник, и адрес Феди, который, как она понимала, был бы вне себя, если бы она вмешала его в это дело. Тогда она написала адрес Харитоновых в деревне, вспомнив, что они уговаривали ее остаться у них и, следовательно, не будут на нее в обиде за то, что она изобразила себя их квартиранткой.

На душе у Нади становилось все тяжелее. Она считала, что заявление написано плохо и неверно. Вдобавок ко всему, когда Надя на вопрос милиционера, по какому делу она пришла к "Михал Ваньгчу" (так он ласково и фамильярно называл председателя ЦИКа), ответила, что по делу о раскулачивании родителей, милиционер довольно сухо протянул: "а-а…", стал каким-то рассеянным, невнимательным и отошел, ничего не сказав больше.

Внезапная холодность доброго и дружелюбного милиционера, недоверие к слогу своего заявления и всеобщее волнение, нараставшее в очереди с каждой минутой, привели Надю в состояние почти истерическое, хотя она сама не отдавала себе в этом отчета. Тут еще некоторые грудные дети, на улице безмятежно спавшие, здесь, в закрытом помещении, проснулись, стали вопить или — что еще больше выматывало душу — смеяться и лопотать. Рядом что-то такое радостное лопотал ребенок в красном одеяльце. Надя засмотрелась на него, потом вдруг заметила, что вокруг стало очень тихо, подняла глаза и увидела вдали за перегородкой очень знакомое лицо. Лицо, к которому она давно привыкла и сначала даже не поняла — каким образом. Портрет Калинина висел в их избе много лет почти рядом с божницей. Она восприняла это лицо, как совершенно родное, именно потому, что оно висело в их далекой избе — и теперь оказалось здесь рядом, точно такое же, как на том, засиженном мухами портрете. Это потрясло Надю. У нее подогнулись колени, и она, забыв про все на свете, повалилась, как ночью под иконами у Егора Кузьмича, заплакала и запричитала. К ней кинулись люди, они стали ее поднимать, но она не хотела встать, просто не могла встать. Ей поднесли стакан воды, и после этого, не так от самой воды, как от стука своих зубов по стакану, она опомнилась. Но теперь, заметив, что Калинин всматривается близорукими, но внимательными глазами в нее и окружающую суматоху, она, не без звериной хитрости, не захотела встать, несмотря на внимание и испуг окружающих, ужас переконфуженного непорядком милиционера, уговоры одетых в полувоенные костюмы служащих. Чувствуя вокруг себя все это верчение, она продолжала рыдать и причитать, сама не веря, что это она причитает и рыдает. Ей все время казалось, что это кто-то другой — какая-то, может быть, цыганка, у которой забрали деньги на ярмарке — странное ощущение, совсем реальные, может быть, воспоминания раннего детства, — а она, Надя, со стороны смотрит на все это.

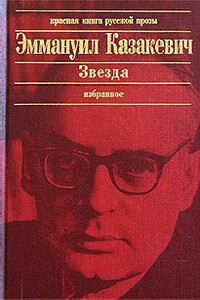

Перу Эммануила Генриховича Казакевича принадлежат одни из самых лучших и честных произведений о Великой Отечественной войне. ''Звезда'' - позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд по вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть сведения о танковой дивизии СС.

Роман Э. Казакевича «Весна на Одере» известен многим читателям как развернутый многоплановый рассказ о последних месяцах Великой Отечественной войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вторая часть дилогии (продолжение «Весны на Одере»). Главный автобиографический герой - майор Лубенцов: начальник дивизионной разведки в первом романе и комендант немецкого городка – во втором, где рассказ о буднях советской комендатуры в послевоенной провинциальной Германии, о смятении и неуверенных надеждах простого немца перемежается острыми и гневными главами, повествующими, в русле разоблачительной прозы «оттепели», о массовом психозе подозрительности и взаимодоносительства.

В сборник вошли повести и рассказы Э. Г. Казакевича о самых трудных и драматичных эпизодах Великой Отечественной войны.

Воспоминания Владимира Борисовича Лопухина, камергера Высочайшего двора, представителя известной аристократической фамилии, служившего в конце XIX — начале XX в. в Министерствах иностранных дел и финансов, в Государственной канцелярии и контроле, несут на себе печать его происхождения и карьеры, будучи ценнейшим, а подчас — и единственным, источником по истории рода Лопухиных, родственных ему родов, перечисленных ведомств и петербургского чиновничества, причем не только до, но и после 1917 г. Написанные отменным литературным языком, воспоминания В.Б.

Результаты Франко-прусской войны 1870–1871 года стали триумфальными для Германии и дипломатической победой Отто фон Бисмарка. Но как удалось ему добиться этого? Мориц Буш – автор этих дневников – безотлучно находился при Бисмарке семь месяцев войны в качестве личного секретаря и врача и ежедневно, методично, скрупулезно фиксировал на бумаге все увиденное и услышанное, подробно описывал сражения – и частные разговоры, высказывания самого Бисмарка и его коллег, друзей и врагов. В дневниках, бесценных благодаря множеству биографических подробностей и мелких политических и бытовых реалий, Бисмарк оживает перед читателем не только как государственный деятель и политик, но и как яркая, интересная личность.

Рудольф Гесс — один из самых таинственных иерархов нацистского рейха. Тайной окутана не только его жизнь, но и обстоятельства его смерти в Межсоюзной тюрьме Шпандау в 1987 году. До сих пор не смолкают споры о том, покончил ли он с собой или был убит агентами спецслужб. Автор книги — советский надзиратель тюрьмы Шпандау — провел собственное детальное историческое расследование и пришел к неожиданным выводам, проливающим свет на истинные обстоятельства смерти «заместителя фюрера».

Прометей. (Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей») Том десятый Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Москва 1974 Очередной выпуск историко-биографического альманаха «Прометей» посвящён Александру Сергеевичу Пушкину. В книгу вошли очерки, рассказывающие о жизненном пути великого поэта, об истории возникновения некоторых его стихотворений. Среди авторов альманаха выступают известные советские пушкинисты. Научный редактор и составитель Т. Г. Цявловская Редакционная коллегия: М.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.