История одного мальчика - [60]

И все-таки это был человек, с которым я мог поговорить о Рембо, поэте, покорившем Париж, или, на худой конец, о Вердене в возрасте шестнадцати лет (мне было пятнадцать — оставался год). После отбоя я тайком пробирался в туалет, садился, заперев дверь кабинки, на унитаз и читал „Пьяный корабль“, „Поэта в возрасте семи лет“ или, самое лучшее — „Сезон в аду“, при этом я то и дело переводил взгляд с одной страницы двуязычного издания на другую, с плавного французского галопа на нестройную английскую рысь, каждый вечер надеясь чудесным образом пересесть с нашей родимой костлявой клячи на холеную спину этого галльского боевого коня, но всякий раз на переправе вылетая из седла — вернее, так и сидя на этом жестком деревянном сиденье унитаза и испытывая жжение в глазах, переутомленных чтением при тусклом свете одной-единственной потолочной лампочки; моя неприкрытая грудь покрывалась от ночного холода гусиной кожей, а левая нога затекала, превращаясь в отвратительный кусок омертвелого мяса, который приходилось волочить по коридору, пока в нем опять не начинала теплиться жизнь. Потом я ложился в темноте под одеяло и лелеял коварный план, как стать великим: я должен завтра же бежать — в Нью-Йорк, со стихами в руках, с талантом и презрением в сердце, с очаровательным, ослепленным страстью взрослым любовником под боком… Меня всегда раздражало то, что Рембо был треклятым женихом, Верлен — бестолковым девственником. Быть может, такая полная перемена традиционных ролей произвела возмущение в моей буржуазной душе, а, возможно, их истина слишком сблизилась с моими самыми безрассудными, хотя и весьма опасными, фантазиями, теми, в которых я уже не милый юноша, а строгий молодой господин, принц с пришпиленной к фуражке оловянной безделушкой; и мой взрослый возлюбленный беспомощен, предан…

Мы с Хауардом могли повздорить и неделю друг с другом не разговаривать, и тогда я действительно оставался один. Хотя дома я короткое время был популярен, из-за тоски по Элен Пейпер и приступа мононуклеоза я стал робок в общении. Те времена, когда я учился в обычной школе и непринужденно приветствовал столь многих людей, вспоминались мне как легендарная эпоха. Я был богат, молод и знаменит, но потом вступил в долгий, мучительный период заката, превратился в надгробную песнь. Ныне я жил в тени меж двумя источниками яркого света: мифическим прошлым и мифическим будущим, прошлое — сказочная, запутанная повесть о поруганной любви, будущее — веселая, весьма колоритная небылица о любви, которую ждет скорый конец, и это различие, это разделение времени на жанры, ясно выражало собой некое ощущение продолжительности, ощущение, что история терпеливо, хотя и не всегда терпимо, идет своим чередом.

Я жестоко страдал. Мое чувство изолированности доходило до стадии умопомешательства, правда, со слабой надеждой на мелодраму, на потенциальную публику и связанный с нею конец одиночества, ибо представляя себе полнейшую безысходность, я рисовал ее в своем воображении в виде пустеющего театра, ощущения, что ни партер, ни ложи никогда больше не заполнятся зрителями, а будут лишь безучастно обступать сцену, где мучается и рыдает одинокий актер, порой засыпая и вновь просыпаясь, дабы заговорить голосом, который незачем уже напрягать. Этой стадии я не достиг. Я сознавал наличие эмблемы гордого и трагического одиночества, которую стежок за стежком вышивал на глазах у всех прочих мальчишек. Всякий раз, пересекая в одиночестве окруженный зданиями зимний двор или проводя в одиночестве свободное время в собственной комнате (но оставляя дверь открытой; чтобы выставить свое уединение напоказ), я знал, что пропускаю сквозь полотно очередную шелковую нить.

Днем я предавался своей тайной тоске по мужчинам. Я задерживался в раздевалке и разглядывал мускулистую спину одного старшеклассника, культуриста, немца с белокурыми волосами, симметрично волнистыми от бриолина, с едва заметной пыльцой темноватых волос на плечах и (он поворачивается, он роняет полотенце) почти розовато-алым пушком с виду лишенных корней лобковых волос, неким облачком дыма, вьющимся над его пенисом, словно из этой пушки только что был произведен выстрел. В душевой я старался задерживаться как можно дольше, чтобы понаблюдать, как вода превращает зимний мел в летний мрамор. Под многочисленными слоями длинного нижнего белья, толстых носков, рубашек, жилетов, пиджаков, курток и капюшонов томились в заключении жаркие тропические тела. Пар с горячей водой возвращали бледной коже румянец, находили перламутровую ложбинку в бедре, обнаруживали изящный рельеф трицепса, промывали размягчающими потоками острую ключицу, скручивали темно-каштановые волосы в гладкую черную шапочку и натягивали на ободранные ладони и руки с набухшими синими венами вечерние перчатки света.

Подобно тому, как шум каждой раковины, прижатой к уху, наделен особым тембром ее океана, так и каждое из этих тел воздействовало на меня своей особой музыкой, хотя для меня все тела звучали не так, как мое, и лишь с огромным трудом вспоминал я, что испытываю влечение к людям своего пола. В самом деле, казалось, будто каждое из этих существ наделено признаками особого пола, свойственного лишь ему: итальянец с волосатым задом, мощными ногами и подбородком, на который навечно легла предвечерняя тень; или, к примеру, белокурый любимец футбольной команды, с неизменной краской смущения на пухлых щеках, недоверчивой улыбкой туговатого на ухо человека, гладким упитанным телом и первыми признаками пивного животика, пышущий завидным здоровьем — женоподобие его достигло бы воистину рубенсовского размаха, кабы не манера двигаться голубиным спортивным шагом, вальяжно покачиваясь из стороны в сторону, с чем-то застывшим в спине и плечах и свободно болтающимся в руках и ладонях — лентах, вьющихся вокруг неподвижного майского дерева.

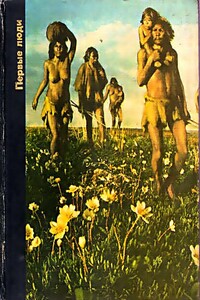

Третья книга серии "Возникновение человека" рассказывает о первых истинных людях. Авторы подробно рассматривают археологические находки, а также различные косвенные свидетельства, позволяющие судить о том, что происходило на Земле свыше полумиллиона лет назад. Особый интерес представляют страницы, посвященные раскопкам стоянок первобытных людей на территории современных Франции и Испании. Как и все другие книги серии, книга "Первые люди" превосходно иллюстрирована, написана увлекательно и просто.

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.

События, описанные в этой книге, произошли на той странной неделе, которую Мэй, жительница небольшого ирландского города, никогда не забудет. Мэй отлично управляется с садовыми растениями, но чувствует себя потерянной, когда ей нужно общаться с новыми людьми. Череда случайностей приводит к тому, что она должна навести порядок в саду, принадлежащем мужчине, которого она никогда не видела, но, изучив инструменты на его участке, уверилась, что он талантливый резчик по дереву. Одновременно она ловит себя на том, что глупо и безоглядно влюбилась в местного почтальона, чьего имени даже не знает, а в городе начинают происходить происшествия, по которым впору снимать детективный сериал.