Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов - [5]

На рубеже XI и XII вв. Верхнее Поволжье становится театром межволостных и межкняжеских войн. Активную роль в них играют новгородцы, обеспечившие победу Мстислава над Олегом в решающей битве «на Кулачьце»[31]. Наивно думать, будто новгородцы втягивались в княжеские междоусобицы помимо своей воли и вопреки своему желанию. Межкняжеская борьба — это нередко поверхностное отражение процессов, происходивших в глубинах народной жизни[32]. Наступательная политика новгородцев в Верхнем Поволжье вылилась в 30-е годы XII в. в ряд походов. Она несколько ослабла после сокрушительного поражения новгородских полков в сражении при Ждане горе в 1135 году[33].

Представляет интерес в плане истории текста Сказания о варягах и упоминание Ростова среди городов, которые Рюрик роздал своим мужам в кормление. Сама передача городов в кормление, соответствующая историческим реалиям второй половины XI–XII в., указывает на позднее происхождение записи о рюриковом пожаловании. Во время Рюрика, Олега и Игоря княжеским мужам предоставлялось право сбора дани с «примученных» племен, у которых данщики бывали наездами. На этом праве вырос своеобразный вассалитет, характеризуемый К. Марксом как примитивная ленная система, существовавшая «только в форме сбора дани»[34].

Ростов попал в рассказ о призвании варягов, возможно, по инициативе князя Мстислава, находившегося под впечатлением от многочисленных военных конфликтов конца XI — начала XII в. из-за верхневолжских земель. Но если учесть, что редактирование Повести временных лет бьыо поручено Мстиславом некоему новгородцу, то в упоминании Ростова, подчиненного Рюрику, правящему в Новгороде, следует предположить интерес не столько князя Мстислава, сколько новгородской общины и рассматривать данное упоминание как идеологическую форму притязания волховской столицы на влияние в верхневолжском регионе. Не случайно текст редакции Мстислава переносится в новгородские летописи[35].

Помимо Ростова в перечне городов, которыми распорядился Рюрик, значится и Полоцк, что опять-таки может быть понято лишь в контексте событий второй половины XI — начала XII века. Отношения Новгорода с Полоцком характеризовались яростной враждой. Особенно много зла причинил новгородцам Всеслав Полоцкий, неоднократно опустошавший и поджигавший их город. Но самый ощутимый удар Новгороду Всеслав нанес в 1065 г.: «Приде Всеслав и възя Новъгород, с женами и с детми; и колоколы съима у святыя Софие. О, велика бяше беда в час тыи; и понекадила съима»[36]. Беда великая стряслась с Новгородом: враг захватил его святыни, что, по понятиям людей того времени, было настоящей катастрофой, ибо лишало покровительства богов, делая беззащитным перед внешними враждебными силами. Упорную и длительную борьбу вели полоцкие князья с Владимиром Мономахом и Мстиславом, сыном Мономаха. Дело дошло даже до высылки в 1130 г. полоцких правителей в Византию[37].

Неприязни к Полоцку у новгородцев и «вскормленного» ими Мстислава бьыо предостаточно, чтобы не упустить возможности выставить «город кривичей» перед читателями летописей как город издревле второразрядный, подчиненный власти новгородского князя. Этим и воспользовался новгородский книжник, редактировавший Повесть временных лет по заданию Мстислава. А затем этот политический выпад против Полоцка был использован составителями новгородских летописей. Рыбаков с полным основанием писал, что в результате редакторской работы начала XII в. варяжская легенда «обросла деталями, вставками, новыми генеалогическими домыслами»

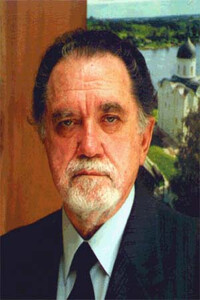

Превращение России из мировой сверхдержавы в нищую страну — одно из самых трагических событий в истории человечества. Это крушение произошло в мирное время всего за несколько лет. По темпам и масштабу этот крах не имеет в мировой истории прецедента.В сущности, это было невиданное в мировой истории предательство. Его, по верному наблюдению А. А. Зиновьева, «совершили прежде всего высшие руководители страны, работники партийного аппарата, идеологические вожди и представители интеллектуальной элиты». Об этом предательстве идет речь в книге выдающегося российского историка И.

Новая книга И.Я.Фроянова посвящена двум важнейшим проблемам истории восточного славянства — рабству и данничеству. Тщательно изучив доступные современному исследователю источники, автор приходит к выводам, существенно отличающимся от представлений, широко распространенных в новейшей отечественной исторической литературе. Рабовладение и даннические отношения он рассматривает не только как элементы производственных и социальных связей, но и как проявления духовной и нравственной жизни восточных славян VI-X вв.Для научных работников, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех, кто интересуется древней историей России.

Книга известного отечественного историка И. Я. Фроянова посвящена первому русскому царю и его политике. Иван Грозный и поныне — одна из самых спорных и загадочных фигур русской истории. Мнения о нем разных историков колеблются от самых положительных до резко отрицательных. Жестокий тиран, казнивший множество людей, — и мудрый просветитель, открывавший типографии и школы, развратник на троне — и выдающийся полководец, вдвое увеличивший территорию России, разоритель Великого Новгорода — и созидатель сотен новых городов, церквей, монастырей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена первым векам истории христианства на Руси. В увлекательной форме автор рассказывает о быте и верованиях восточных славян, проникновении христианства на территорию Восточной Европы, месте и роли церкви в древнерусском обществе. Особое место в работе отводится рассмотрению восточнославянского язычества, сохранявшего необычайную живучесть на протяжении нескольких столетий после крещения Руси.

Монография посвящена актуальной проблеме формирования городов-государств в Древней Руси. В ней рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения русских городов и их социально-политической ролью во второй половине IX–X вв. Основное внимание уделено исследованию развития городов-государств на Руси в XI — начале XIII вв. В центре исследования находится история городских общин, приобретение ими государственного характера.Книга предназначена для историков, а также читателей, интересующихся историей нашей страны.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.