Испанские галеоны, 1530–1690 - [3]

Термин «галеон» переняли и другие морские державы. Король Англии Генрих VIII гордился «галеоном», построенным в 1545 г. (в действительности, небольшим патрульным кораблем). В документах середины XVI в. упоминаются португальские, французские и фламандские галеоны. Слово галеон в то время в европейских языках имело широкое значение «испанский военный корабль». Лишь в португальском языке слово «галеон» представляло собой термин, определявший конкретный тип корабля.

Анализируя изображения, модели, археологические данные и исторические записи, мы можем получить отчетливое представление о том, что собой представлял испанский галеон к середине XVI века. Это был корабль с высокими бортами и очень высоким ютом (обычно имевшей два или больше уровней), низким баком, плоской кормой, выступающим вперед носом и непрерывной пушечной палубой. Борта корпуса имели выраженный завал внутрь в верхней части. Этот завал продолжался и на корме. Галеон обладал изящными обводами, особенно тонкими на корме, контрастирующими с туповатым носом. Галеоны того времени по сравнению с нао имели более удлиненный корпус (отношение длины к ширине 1:4 против 1:3 у нао). Средний галеон середины XVI века имел водоизмещение порядка 300 испанских тонн. Орудийная палуба использовалась как платформа для мощной батареи, а высокий ют давал преимущество при абордаже. Под орудийной палубой находился вместительный трюм, тогда как в высокой надстройке было достаточно места для размещения пассажиров или отряда солдат.

Типичный галеон имел бушприт, фок-мачту, грот-мачту и бизань-мачту. На мачтах стояло прямое парусное вооружение. Самые большие галеоны водоизмещением более 800 испанских тонн, могли нести вторую бизань, так называемую бонавентура-бизань. На бушприте стоял прямоугольный шпринтовый парус, тогда как на фок- и грот-мачте стояло по три прямых паруса: грот (фок), марсель и брамсель. На бизани стоял косой парус, если имелась бонавентура-бизань, то косой парус стоял и на ней. Такое парусное вооружение просуществовало без серьезных изменений вплоть до середины XVII в.

В ходе кампании 1588 г. самое крупное сражение произошло в районе порта Грейвлайнс. Англичане с помощью брандеров рассеяли испанский флот, а затем атаковали разрозненные корабли. Испанские галеоны и вооруженные транспорты получили серьезные повреждения в ходе боя, но испанцам удалось перегруппироваться и отразить атаку англичан.

Несомненно, что это небольшой испанский галеон. Его водоизмещение лежит в пределах 400–500 тонн. Такого размера галеоны составляли основное число эскортных кораблей, защищавших конвои, шедшие в Америку в начале XVII в. Картина маслом «Алжирский корабль покидает порт» кисти Андриеса ван Эртвельта.

Галеон «San Mateo» в бою у Азорских островов, 1582 г.

Сражение у Азорских островов 1582 г., по-видимому, было первым крупным морским сражением, произошедшим в открытом море. Когда в 1580 году Испания оккупировала Португалию, только Азорские острова сохранит независимость. В 1580 г. Франция отправила флот под командованием наемного адмирала Филип о Строцци на помощь островам. В ответ Испания отправила к Азорам свой флот. Испанским флотом командовав капитан-генерал дон Алваро де Базан, маркиз де Санта-Крус. Два флота встретились в 18 милях к югу от острова Сан-Мигел 26 июля. Иногда сражение называют по названию ближайшего порта — Понта-Делгада. У Строцци в распоряжении было 40 кораблей, тогда как у де Базана — только 21. Кроме того, каждый флот располагал эскадрой транспортных судов. Французы начали сражение, зайдя половиной своего флота испанцам в тыл. Хотя у французов было почти двукратное численное превосходство, де Базан сумел атаковать французов всеми силами своего флота, что позволило ему сравнять неравенство. Главную ударную силу испанского флота составлял галеон «San Mateo», построенный в Португалии. Галеон водоизмещением 750 испанских тонн нес около 30 пушек. Хотя галеон брали на абордаж сразу несколько французских кораблей, испанская пехота, находившаяся на борту галеона, сумела отразить все атаки. Более того, испанцы перешли в контратаку и заняли два французских корабля. На этом сражение завершилось. Де Базан одержач громкую победу над численно превосходящим противником. Испанцы захватили десять кораблей противника. Французский флот покинул Азорские острова. На следующий год испанская пехота высадилась на Азорах и овладела островами. На рисунке галеон «San Mateo» изображен в состоянии сразу после боя.

Основным изменением на протяжении времени был размер галеона. К 1570 г. водоизмещение среднего галеона превысило 500 тонн, а ко времени создания Непобедимой Армады в 1588 г. в составе испанского флота имелись три галеона водоизмещением около 1000 испанских тонн и восемь — водоизмещением около 800 тонн. После катастрофы 1588 г. в Испании провели переоценку гигантских кораблей, после чего водоизмещение среднего галеона уменьшилось до 500 тонн и оставалось таковым вплоть до конца «эры галеонов», то есть до середины XVII века. Одновременно изменилась структура доходов, поступающих в Испанию из Нового Света. Ценности теперь перевозили государственные корабли, доля частных купцов сократилась. Это давало возможность правительственным чиновником полнее контролировать ценности, доставляемые из Америки. Когда на трон взошел король Филипп III (период правления 1598–1621), то первым делом новый король запретил частным кораблям перевозить ценности под страхом тюремного заключения и крупного штрафа. Таким образом, казна получала 20 % от всех ценностей, добытых в Америке, а также 20 % от всех частных богатств, доставленных в Испанию. Так как король монополизировал трансатлантическое судоходство, оно превратилось в настоящее золотое дно для казны. Кроме жемчуга и изумрудов, груз конвоев на 80 % составляло серебро и на 20 % золото. Серебро транспортировалось в виде слитков, пятая часть серебра доставлялась в виде монет. Золотые монеты в Америке начали чеканить только в 1622 году, поэтому галеоны возили только золотые слитки. Все эти богатства перевозились в трюмах королевских галеонов. Галеоны, предназначенные для транспортировки сокровищ, обычно были меньше размером и слабее вооружены по сравнению с теми, что патрулировали воды в Европе. Увеличить полезную нагрузку за счет вооружения стало возможным также благодаря тому, что в период с 1595 по 1620 г. в водах Испанской Америки царило относительное спокойствие.

ВМФ США стал одним из первых флотов, получивших субмарины. Несколько экспериментальных подводных лодок построил для флота Джон Холланд в конце XIX века. Но сохранить свой приоритет янки не смогли. К концу Первой Мировой войны ни для кого не было секретом, что американские подлодки меньше, медленнее, хуже вооружены и имеют ограниченный радиус действия по сравнению с подлодками любой другой страны, участвовавшей в войне. После завершения Первой Мировой войны резко изменилась стратегическая ситуация в мире.

3 июля 1922 года начальник штаба вице- адмирал Такахеси Таканабэ передал капитану 1-го ранга Юзуру Хирадзе директиву о строительстве новых крейсеров с тактико-техническими элементами, соответствующими требованиям Вашингтонской конференции. В результате нескольких совещаний, проведенных в Адмиралтействе, были определены требования к новым крейсерам. Вооружение восемь 200-мм пушек, установленных в четырех двухорудийных башнях, из которых три находились на носу в виде пирамиды, а четвертая одиночная на корме, четыре 120-мм зенитные пушки, восемь торпедных труб калибра 610 мм в виде четырех двухтрубных ТА, неподвижно установленных на корме под главной палубой.

В 1946 г. Конгресс США принял Акт по атомной энергии. Согласно Постановлению Конгресса США от 1946 г. создавалась Комиссия по атомной энергии, ответственная за практическое применение ядерных тех нологий в различных областях техники и народного хозяйства. Флот США делегировал ксптена Хюмэна Г. Риковера в Бюро по кораблестроению с целью проведения консультаций по вопросу использования атомных энерг етических установок на кораблях, в первую очередь – на подводных. В 1948 г. Комиссия по атомной энергии заключила контракт с фирмой Вестингауз Электрик на разработку, постройку и испытания прототипа водо-водяного реактора.

Подлодка XXIII серии принадлежала к подклассу малых германских подводных лодок и предназначалась для действий в Северном и Балтийском морях. Первой подлодкой такого типа стала малая подлодка II серии. В результате резкого усиления противолодочных сил Англии с конца 1940 года военные операции кригсмарине были перенесены в Атлантику, где стали действовать средние и большие подлодки. Строительство малых подлодок II серии и ее модификаций прекратили, отдав предпочтение более крупным подводным лодкам. Вновь к идее борьбы с флотом противника в прибрежных британских водах с помощью малых подводных лодок вернулись в 1943 году, но уже на принципиально повой технической базе.

В годы Второй мировой войны в США строились авианосцы трех типов: тяжелые типа «Эссекс» (CV), переделанные из крейсеров легкие авианосцы типа «Индепенденс» (CVL) и переделанные из транспортных судов эскортные авианосцы (CVE). Корабли типа «Эссекс», коих было построено аж 24 экземпляра, не отличались великими конструкторскими решениями; эти корабли просто появились в нужное время и в нужном месте, почему и сделали историю таковой, какая она есть. В морской войне с Японией с 1943 по 1945 г.г. принимало участие 14 «Эссексов».

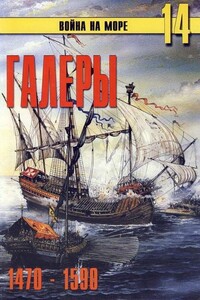

Боевая галера — уникальное явление, которое могло существовать только на Средиземном море. Хотя галеры иногда могли появляться в Атлантике, а на Балтике существовала вполне самостоятельная традиция строительства галер. Средиземноморская боевая галера восходит к боевой триреме античных греков и биреме древних римлян. Позднее на конструкцию галеры заметное влияние оказал византийский дромон, появившийся в V веке. Все это накладывалось на традицию, использовать галеру в качестве военного корабля. В средневековье особые виды галер появились в Италии и на исламском востоке.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.