Искусство видеть мир (О новом реализме) - [2]

Но, окруженный этим искаженным в его представлениях миром, человек все же хранит в памяти, быть может, иногда лишь как далекое, смутное сновидение, неиспорченные, подлинные образы мира. Они прорываются в человека вопреки всяким препятствиям. Он знает о них благодаря детству, юности, они открываются ему в особые, исключительные моменты, в периоды общественной жизни. Человек тоскует по этим девственно-ярким образам, он слагает о них саги, легенды, поет песни, сочиняет романы, повести, новеллы. Неподдельное, подлинное искусство иногда сознательно, а еще чаще бессознательно, всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира. В этом - главный смысл искусства и его назначение. Это стремление питает основную и то явную, то скрытую и смутную эмоциональную доминанту, являясь главным побудительным творческим мотивом всякой художественной работы. Даже тогда, когда художник в этой работе с первого взгляда руководствуется иными и даже как бы противоположными чувствами, более внимательный и тщательный анализ его произведений почти всегда убеждает нас в том, что господствующие настроения, мысли сводятся к этой доминанте, к этой окраске; только по разным соображениям и причинам они скрываются автором, находятся как бы под кожей произведения. Напомним о Достоевском. Его неприятие мира; его бунт, легенда о Великом инквизиторе, вся его карамазовщина, смердяковщина и свидригайловщина - в конце концов раскрывается в гимнах клейким весенним листочкам. «Не веруй я в жизнь», говорит Иван Карамазов, «разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хотя все ужасы человеческого разочарования, -а я все-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю... Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек... Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь!...» В творчестве Достоевского определяющим моментом является эта «исступленная, неприличная жажда жизни», «центростремительная сила», любовь к клейким листочкам, к голубому небу и столкновение этих чувств со всем подлым, глупым, унизительным в человеке и в жизни. Искать эмоциональную доминанту его романов и повестей надо в этой области. Этой силой живет искусство даже в своих отрицаниях, эту силу в жизни открывают вопреки всему, вопреки логике, уму, вопреки всему злому и несправедливому и Гомер, и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Гоголь, и Лермонтов, и Флобер. Они любят эти счастливые и скупые состояния и, подобно Фаусту, словно хотят воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты так прекрасно!»

В сущности, эту же цель преследует и религия. Но, в отличие от искусства, утраченный и прекрасный сам по себе мир религия помещает по ту сторону жизни, в сверхчувственных, в надмирных сферах. Она отказывается от борьбы за этот мир на земле. Она абстрагирует его от всего конкретного и тем самым лишает его главной чувственной прелести. Меж тем искусство ищет, находит, творит этот «рай» в живой действительности. Оно поэтому по своей природе материалистично, атеистично, антирелигиозно. Оно никогда не находилось, не жило в добром союзе с религией и, когда подпадало под ее влияние, в сущности, переставало быть искусством, делалось жалкой приживалкой, - но даже и в таком своем качестве оно всегда оставалось под подозрением у религии. Не случайно Л. Н. Толстой, в полосу своего аскетизма, осудил искусство. По-своему он был прав. Не случайно также в Гоголе религиозный человек убил художника. Самые сокрушительные удары религии нанесла не только наука, но и искусство.

Со счастливыми открытиями мира не надо смешивать обычные, житейские чувства довольства и неудовлетворенности, какие мы постоянно испытываем. Болконский испытывал их подобно всем о стальным людям, а высокое небо увидел лишь однажды и лишь однажды был потрясен им. Иван Ильич тоже переживал и горе и радости по службе, при получении чинов, когда обставлял квартиру, играл в карты, но прелесть чернослива в детстве и как обильно шла слюна, когда дело доходило до косточки, пережил по-особому и совсем иначе. Открытия мира, по Болконскому, оставляют неизгладимый след в жизни, они глубоки и незабываемы и часто потрясают человека. Именно в эти моменты открываются «вещие зеницы». «И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Все лучшие художники подтверждают наличие этого творческого осенения, высокой душевной настроенности, вдохновения, когда все чувства обостряются, человека охватывает вещее предчувствие, он словно прикасается к недрам, к истокам бытия, он постигает гармонию в космосе, впечатления торжественны и величественны.

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

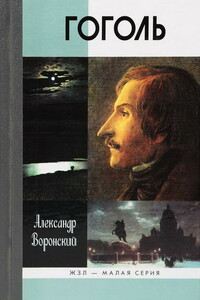

«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

В Петербурге становится реальным то, что в любом другом месте покажется невероятным.Наводнение – бытовое явление. Северное сияние – почти каждую зиму, как и дождь в новогоднюю ночь. Даже появление привидения не очень удивляет. Петербуржцев скорее удивит отсутствие чудес.Петербург можно любить или не любить. Но мало кому удавалось игнорировать город. Равнодушных к Петербургу почти нет; лишь единицы смогли прикоснуться к нему и продолжать жить так, словно встречи не произошло.В Петербурге постоянно что‑то происходит в самых разных областях культуры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге оцениваются события новейшей истории с позиций учения Даниила Андреева Роза Мира, а также дается краткое описание развития человеческой цивилизации под влиянием сил Света и Тьмы со времен Христа. Подробно описываются способы экономического порабощения Америкой стран Азии, Латинской Америки и др., роль США в развале Советского Союза, в госперевороте на Украине в 2014 году. Дается альтернативное общепринятому видение событий 11 сентября 2001 года. Описывается применение США психотронного оружия для достижения своих военных и политических целей, а также роль США в подготовке катастрофы планетарного масштаба под влиянием Противобога.Орфография и пунктуация автора сохранены.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Основным спорным вопросом в познании истины бытия окружающего материального мира является вопрос о существовании Бога. Если Бог существует, то сотворение жизни на Земле Богом, описанное в Книге Моисея, должно иметь научное подтверждение, так как творение Бога по изменению материи могло происходить лишь по физическим законам, которые присущи материи, и которые Бог изменить не может. Материя существовала всегда, то есть, бесконечно долго в прошлом времени, а Бог развился в какое-то время из материи, возможно даже по теории Дарвина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.