Иннокентий Анненский - [4]

М. А. Волошин так его характеризует: "Вагон, вокзал железной дороги, болезнь- все мучительные антракты жизни, все вынужденные состояния безволья, неизбежные упадки духа между двумя периодами работы, неврастения городского человека, заваленного делами, который на минуту отрывается от напряженья текущего мига и чувствует горестную пустоту и бесцельность и разорванность своей жизни... Увы! Таковы были те минуты отдыха, которые он отдавал своей собственной душе, ритму своего я {Максимилиан Волошин, Лики творчества (И. Ф. Анненский - лирик). - "Аполлон", 1910, Э 4 (январь).}" ... Георгий Чулков называет поэзию Анненского "траурным эстетизмом"; Ходасевич выводит весь страдальческий пафос его из страха смерти... Но мне, знавшему лично Иннокентия Федоровича, хоть недолго, но очень напряженно (встречались мы изо дня в день) - все эти характеристики кажутся поверхностными, не вскрывают его человеческой и творческой сущности (одно неотделимо от другого), пронизанной не холодом безлюбия и эгоистического отчаяния, а мукой, в которой любовь и отчаяние сплетены нераздельно, охватывая всю проблему бытия. И с какой силой вырывается иногда из его строф голос именно любви (не только любви отвлеченной, а любви кровной, биографической), с какой убедительностью, например, свидетельствуют о ней в "Кипарисовом ларце" "Трилистник соблазна" или "Трилистник лунный", или "Струя резеды в темном вагоне" из "Складня" - "Добродетель".

Вот она, эта эротика Анненского, недоговоренная и так много говорящая:

В марте

Позабудь соловья на душистых цветах,

Только _утро_ любви не забудь!

Да ожившей земли в неоживших листах

Ярко-черную грудь!

Меж лохмотьев рубашки своей снеговой

Только раз и желала она,

Только раз напоил ее март огневой,

Да пьянее вина!

Только раз оторвать от разбухшей земли

Не могли мы завистливых глаз,

И, дрожа, поскорее из сада ушли...

Только раз... в этот раз... {*}

{* Пропущена строчка в последней строфе. Надо:

Только раз оторвать от разбухшей земли

Не могли мы завистливых глаз,

Только раз мы холодные руки сплели

И, дрожа, поскорее из сада ушли...

Только раз... в этот раз...}

И вот еще - Traumerei {Грезы (немец.).}:

Сливались ли это тени,

Только тени в лунной ночи мая?

Это блики или цветы сирени

Там белели, на колени

Ниспадая?

Наяву ль и тебя ль безумно

И бездумно

Я любил в томных тенях мая?

Припадая к цветам сирени

Лунной ночью, лунной ночью мая,

Я твои ль целовал колени,

Разжимая их и сжимая,

В томных тенях, в томных тенях мая?

Или сад был одно мечтанье

Лунной ночи, лунной ночи мая?

Или сам я лишь тень немая?

Иль и ты лишь мое страданье,

Дорогая,

Оттого, что нам нет свиданья

Лунной ночью, лунной ночью мая...

Третье (написанное для себя) стихотворенье еще откровеннее повествует об эпизоде этой затаенной любви, и тут умолчания поэта красноречивее слов. Недаром столько в этих стихах многоточий:

Струя резеды в темном вагоне

Dors, dors, mon enfant!

{Спи, спи, мое дитя (франц.).}

Не буди его в тусклую рань,

Поцелуем дремоту согрей...

Но сама - вся дрожащая - встань!

Ты одна, ты царишь...

Но скорей!

Для тебя оживил я мечту,

И минуты ее на счету...

. . . . . . . . . . . . . . . .

Так беззвучна, черна и тепла

Резедой напоенная мгла...

В голубых фонарях.

Меж листов на ветвях,

Без числа

Восковые свечи плывут, И в саду,

Как в бреду.

Хризантемы цветут...

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Все, что можешь ты _там_, все ты смеешь теперь

Ни мольбам, ни упрекам не верь!

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Пока свечи плывут

И левкои живут,

Пока дышит во сне резеда

Здесь ни мук, ни греха, ни стыда...

Ты боишься в крови

Своих холеных ног,

И за белый венок

В беспорядке косы...

О молчи! Не зови!

Как минуты - часы

Не таимой и нежной красы.

. . . . .На ветвях,

. . . . . . . . . . . . . . . . .

В фонарях догорела мечта

Голубых хризантем...

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ты очнешься - свежа и чиста,

И совсем... о, совсем!

Без смятенья в лице,

В обручальном кольце.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Стрелка будет показывать _семь_...

Семейная жизнь Анненского осталась для меня загадкой. Жена его, рожденная Хмара-Барщевская, была совсем странной фигурой {Со своей будущей женой Н. В. Хмара-Барщевской (1841-1916), вдовой, имеющей двух сыновей от первого брака, И. Анненский познакомился летом 1877 года. Разница в возрасте (Надежда Валентиновна была на 14 лет старше) не помешала ему горячо влюбиться в будущую супругу, о которой, кстати, писали, что "она была когда-то прекрасная, слывшая красавицей светская женщина" (см.: А. В. Лавров, Р. Д. Тименчик, Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. - В кн: "Памятники культуры Новые открытия Ежегодник (1981)", М., 1983, с. 128). О дальнейшей их семейной жизни мемуаристы оставили прямо-таки контрастные воспоминания.}. Казалась гораздо старше его, набеленная, жуткая, призрачная, в парике, с наклеенными бровями; раз, за чайным столом, смотрю - одна бровь поползла кверху, и все бледное лицо ее с горбатым носом и вялым опущенным ртом перекосилось. При чужих она всегда молчала; Анненский никогда не говорил с ней. Какую роль сыграла она в его жизни? Почему именно ей суждено было сделаться матерью его сына, Валентина? Этот единственный сын, которого Иннокентий Федорович нежно любил, воспитал и образовал с большой заботливостью, был по облику своему, и духовному и внешнему, какой-то противоположностью отцу. Добродушный малый и всем сердцем ему преданный, но до удивления ничем его не напоминавший, ни наружностью, ни умом, ни манерой себя держать. Чтобы доставить удовольствие Иннокентию Федоровичу, я попробовал было поручить Кривичу какую-то рубрику в литературной хронике "Аполлона", но после первого же опыта пришлось отказаться от его сотрудничества (хоть я и сохранял с ним и его женой самые добрые отношения). После кончины отца Кривич выказал примерное рвение к его памяти, заботливо привел в порядок его писательское наследие, тщательно издал "Кипарисовый ларец". Не припомню я, однако, ничего написанного им ни до, ни после революции, что могло бы послужить для душевной биографии отца, а сам Анненский, если и говорил о своей сердечной скорби, то всегда полушутливо, из гордости, и как о чем-то исходящем из его "трансцендентной" печали.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель.Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции.В стихах Маковского с похвалой отмечали их традиционализм, чуждость экспериментаторским увлечениям, подчеркивали, что Маковский «трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь»; в то же время констатировали и определенную ограниченность его поэтического дарования: «…при всей его талантливости Маковскому чего-то не хватало, чтобы его стихи стали подлинной поэзией.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Девятый сборник стихов «Requiem» (Париж,1963) был издан посмертно сыном Маковского. Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

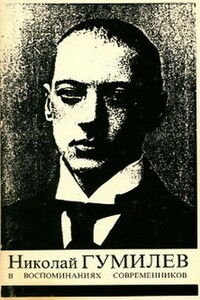

Цель этого издания — показать Гумилева как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и живой деятельности, — словом, сделать более близким для нас человека, обогатившего русскую литературу, повлиявшего на современников и потомков, на сам процесс поэтического развития.

Сын известного художника Константина Маковского Сергей Маковский (1877–1962) ярко проявил себя как историк искусства, организатор многих выставок и один из ведущих художественных критиков. С. Маковский возглавлял знаменитый журнал «Аполлон», его «Страницы художественной критики», вошедшие в настоящее издание, были хорошо известны любителям искусства. Оказавшись в эмиграции, С. Маковский еще более упрочил свой авторитет искусствоведа и критика. Его книги «Силуэты русских художников», «Последние итоги живописи», включенные в этот том, впервые издаются в России.Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.