Информатика, кибернетика, интеллект - [2]

Цель работ по искусственному интеллекту состоит в создании машин, выполняющих такие действия, для которых традиционно требовался интеллект человека. Необходимость создания искусственного интеллекта вызвана прежде всего недостаточным совершенством человеческого мышления - ограничен объем памяти, мала скорость переработки информации, медленно обучение, трудны вспоминание и выборка, неизбежны искажения и т.д. Кроме того, выявлены многие виды биологических пределов интеллектуальных способностей человека, начиная от определенного числа элементов в мозгу до небольшой продолжительности жизни и непосредственного информационного восприятия. Нет оснований считать, что для будущих вычислительных машин такие ограничения будут иметь силу. Создание ЭВМ и других кибернетических устройств свидетельствует о возникновении реальных условий для широкого использования машин в процессе мыслительной деятельности человека.

Человеческий разум представляет собой уникальное явление. Традиционно науки о человеке (физиология, психология и др.) рассматривают человеческое сознание как природный и социальный феномен, однако вне аспекта его искусственного воспроизведения. Кибернетика благодаря созданию так называемого машинного интеллекта дает пример искусственного воспроизведения отдельных функций мышления. Важно отметить, что это приобретает решающее значение и для познания конкретных механизмов естественного (человеческого) разума.

4

Человеческий интеллект, еcли подходить к нему не как к материальному субстрату (мозг), а как к способности отражать внешний мир, выступает в значительной мере не природным, а социальным образованием, так как формируется в результате человеческой деятельности и в этом смысле также может быть назван искусственным. Понятие "естественный интеллект" подобно понятию "искусственный интеллект" характеризует только один аспект интегрального понятия "интеллект". Последнее становится основанием для анализа диалектической взаимосвязи естественного и искусственного в интеллекте. Предпринимавшиеся в истории философии попытки расчленения мышления на отдельные, качественно своеобразные моменты (пассивный и активный разум; разум и интеллект; рассудок и интеллект) приобретают эвристическое значение в свете кибернетических теорий искусственного (и гибридного) интеллекта. Выделение в структуре интеллекта (наряду с искусственным и естественным) рассудочного и разумного позволяет рассматривать интеллект в понятиях поверхностной и глубинной структур. Основная задача искусственного интеллекта состоит в переходе от поверхностных структур к глубинным структурам и в "идентификации" глубинных структур машинного и человеческого мышления.

Для выявления структуры интеллекта нужны соответствующие понятия. Проникновение в более глубокие слои реальности предполагает построение специфической системы понятий, адекватной возникшей проблеме, причем такую систему нельзя просто вывести из понятийной структуры, описывающей менее глубокие уровни действительности. Структура человеческого интеллекта интегрируется в самоорганизующуюся систему, подчиняющуюся имманентным закономерностям. Это означает, что такая система следует внутренним принципам и механизмам саморазвития, которые позволяют ей обучаться, совершенствоваться, самовоспроизводиться. Вместе с тем при изучении интеллекта как самоорганизующейся системы эвристически значима диалектика внутреннего и внешнего, выражающаяся во взаимодействии моделей двух типов модели самого себя и модели внешнего мира. В таком взаимодействии выделяется уровень информационных отношений, на котором внутренняя модель внешнего мира переводит и интегрирует внешнее во внутреннее.

Вопрос об искусственном интеллекте сопряжен с анализом отношений человека и машины. Творческая мысль и интуиция человека, дополненные кибернетической машиной, позволяют ему эффективно решать трудные задачи. Взаимодействие человека и машины в рамках кибернетики основано на том, что машина - это не только сверхмощный и быстродействующий арифмометр; в некоторых отношениях она усиливает интеллектуальные способности человека [1]. Машина - это не альтернатива мышлению человека, а способ расширения его возможностей. Сущность и функции автомата состоят не в том, чтобы дублировать челове

5

ка, а в том, чтобы быть для него вспомогательным средством в определенного рода деятельности. Следовательно, речь может идти лишь о создании автоматов, которые в качестве вспомогательных средств моделировали бы некоторые стороны, логические механизмы творческого мышления и способствовали бы тем самым дальнейшему развитию человека. Необходимо также учитывать, что творческое мышление имеет не статическую, а диалектическую природу: оно развивается от низших форм к высшим. Автомат призван освободить человека от низших форм творческого мышления для перехода к высшим.

Изучение философских аспектов проблемы искусственного интеллекта требует чрезвычайно глубокого анализа и уточнения самих понятий интеллекта, разума, мышления в плане сопоставления особенностей человеческого мышления с возможностями его кибернетических аналогов. Такое исследование предполагает создание методологической основы для понимания сущности мышления. На этом пути большой интерес представляют обобщающий анализ и выделение логических, гносеологических и эвристических принципов разума. Вычленить структуру и понять принципы организации интеллекта - это значит вскрыть реальные основания фундаментальности проблемы, показать ее глубокую специфичность. Иначе говоря, необходимо изучать исторические, научно-технические и гносеологические аспекты проблемы искусственного интеллекта, привлекая диалектико-материалистическую философию.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.

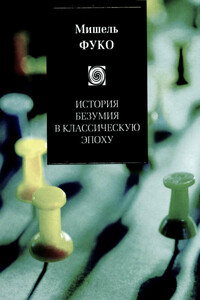

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.