Икс - [11]

Нет, Шелестов не был, не мог быть писателем. И Пырялов даже один раз с донской прямотой подступился к нему: что же ты, курва, не защитил старого писателя?! Или ты не знал, что Максимычево слово теперь закон, что если Максимыч кого выпорет, то уже пощады не будет? И он ответил, прямо глядя стальными своими голубыми глазами в пыряловские, с обвисшими нижними веками, глаза старой собаки:

— Михаил Григорьевич, мне важно теперь спасти мой роман. Мой, понимаете? Я не имею права никого защищать, ни за кого вступаться: мой роман. В котором главная правда. Который должен быть любой ценой. Понимаете теперь?

Донец не мог так сказать. И уж, конечно, так беспокоиться можно было только за чужую собственность. Пырялов ничего этого не рассказал, но повторял с деревянным стариковским упрямством: он не наш, он на Дону внешний. Я по всему это чувствую. Эту книгу писал не он. Это дело надо раскапывать и показательно разоблачать.

Конечно, все поняли, что суть не в донцах. Попросту старый писатель Пырялов хотел быть главным, а лучше бы единственным донцом в литературе, и тут его позиции, раз-два, потеснил Шелестов, да так, что от всех заслуг Пырялова грозила остаться строчка в шелестовской биографии: в гроб сходя, благословил. Пырялову не хотелось в гроб, у него на будущий год намечался юбилей, сорок лет литературной деятельности. Он рассчитывал на повышенную пенсию. Он уже в девяносто третьем в аллегорическом рассказе «Суслики» заклеймил соглашательскую интеллигенцию. Максимыч, который был тогда не наше все, а грубый, хитрый волгарь, лебезивший перед сильными, гаерскими рассказами забавлявший полумертвого Чехова, — говорил ему: сОчнО, сОчнО! ГустО забираете!

И вот теперь Шелестов, двадцать шесть лет, прошу любить и жаловать. Нет, старый писатель впился в звание первого донца, он не мог пустить туда мальчишку! И всем стало нехорошо при виде этой некрасивой старости, потому что от такой не застрахован никто из нас: все мы будем ненавидеть молодых и по возможности им гадить, а молодые, если выживут, будут со скрежетом зубовным нас благодарить за хорошую школу. И пока Пырялов, не в силах остановиться, повторял все яростней, что за Шелестовым нет опыта, не чувствуется знания, — все сидели с опущенными от неловкости глазами.

— А знаете, — начал вдруг Воронов, и уж от него-то все ждали последнего удара, — я бы не согласился. Извините. Я скажу про себя. Или нет. Начну не про себя. Я видел давеча одного командира, славного командира, у которого, однако, даже среди своих репутация была… как сказать? Зверь он был, проще говоря. И вот я его увидел. Он был тишайший, толстый человек. Он работал бухгалтером. Я гонорар там получал, ну и увидел. Я даже фамилию его вам скажу, наверняка знаете, — и он сказал фамилию, и Борисович кивнул, а Сосновский усмехнулся. — Так вот это тот самый. Им детей пугали. И он был худой, высокорослый. А теперь этот рост скрался толщиной, и он сидел такой уютный, такой точный! Он считает прекрасно. Так вот я скажу вещь странную и даже, может статься, идеалистическую, но вы уж простите меня, мы все с вами немножко недозволенные люди. — И Борисович хмыкнул, а Сосновский кивнул. — Нас всех немножко перерезало пополам, и все мы не совсем мы.

Волосы у него были черные, вороново крыло, а глаза синевы необыкновенной, и он был бы красавец, если бы не выражение боли и тайной злости, даже, пожалуй, неловкости за человечество. И проза его была красивая, но с трещинкой. Однако когда он говорил сейчас, все им любовались, потому что он был первый, кто сказал по делу.

— Еще пример: солдаты наполеоновских войн, кто не умирал, жили потом очень долго, исключительно даже долго по тем временам. Я полагаю, они были обожжены славой. Есть облучения, дающие нечеловеческую силу, — и все мы, которые начали в двадцать, в двадцать пять лет жить как бы с нуля, мы моложе своих лет и притом старше. Мы все пишем по чужой рукописи, и все, что мы печатаем, — палимпсест. Что же мы цепляемся к одному? Нас переломило, и новое в нас поверх старого, а где и перепуталось с ним, — но все мы обожжены, и нельзя к нам относиться как к обычным тридцатилетним. Мне двадцать девять, и мне же восемнадцать, и навсегда будет восемнадцать, как было в октябре; и мне же триста, столько я видел. Мы прошли излучение вроде лучей Рентгена, оно на нас застыло, и от наших страниц сто лет спустя будет исходить оно. Говорят, революция многих убила. Да, так! Но и скольких она сотворила! Когда-нибудь, лет через сто или раньше, ей припомнят всю кровь. Но пусть припомнят и то, что мы стали — боги!

Он умел похвалить с неожиданной стороны, потому и выжил; и возразить было нельзя, так что даже Пырялов перестал перхать и с трудом подавлял желание вытянуться в струнку.

— Мы без возраста, без социального происхождения. Наша биография — это сколько книг мы прочли и сколько человек убили. И я стрелял, и я убивал, и сейчас не верю. Я сижу сейчас перышком вожу, а тогда я был кто же? Я был кентавр, сросшийся с конем, в седле евший и пивший, и, случалось, ночевавший. А он, может, младше был, так его и сильней поломало. Так что я бы за то, товарищи, чтобы отказаться от старых критериев… и пускай себе товарищ Шелестов пишет, как пишет. Потому что, — и тут он даже, кажется, подмигнул Сосновскому, — товарищу читателю ведь все равно, он тоже кентавр.

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

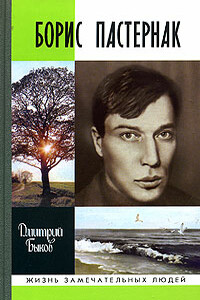

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

Книжка-легенда, собравшая многие знаменитые дахабские байки, от «Кот здоров и к полету готов» до торта «Андрей. 8 лет без кокоса». Книжка-воспоминание: помнит битые фонари на набережной, старый кэмп Лайт-Хаус, Блю Лагун и свободу. Книжка-ощущение: если вы не в Дахабе, с ее помощью вы нырнете на Лайте или снова почувствуете, как это — «В Лагуне задуло»…

Автор приглашает читателя послужить в армии, поработать антеннщиком, таксистом, а в конце починить старую «Ладу». А помогут ему в этом добрые и отзывчивые люди! Добро, душевная теплота, дружба и любовь красной нитью проходят сквозь всю книгу. Хорошее настроение гарантировано!

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.

«Следствие в Заболочи» – книга смешанного жанра, в которой читатель найдет и захватывающий детектив, и поучительную сказку для детей и взрослых, а также короткие смешные рассказы о Военном институте иностранных языков (ВИИЯ). Будучи студентом данного ВУЗа, Игорь Головко описывает реальные события лёгким для прочтения, но при этом литературным, языком – перед читателем встают живые и яркие картины нашей действительности.

"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.