Художник в ушедшей России - [19]

Частные школы были тогда в моде, в противовес Академии, взятой под подозрение молодым поколением художников в силу того, что заключается в термине "академичность", то есть традиционность, засушивающая талант догматичность и рутина. По совету Грабаря, я и записался в ученики школы Азбе, бывшего ученика Пилотти.

В широкополой шляпе, карикатурно-низкого роста, с огромными усами и испанской бородкой, в пенснэ на покрасневшем от пива носу и с постоянной сигарой "Виржиния" во рту, этот милейший профессор Азбе был очень популярен, всеми любим и считался серьезным знатоком искусства, но "неважным" по части живописи.

Впервые я окунулся в атмосферу уютно скрытой в саду настоящей школы с обнаженной натурой (именуемой Act), где при гробовом молчании только шуршал уголь по бумаге и раздавалась команда "Zeit und Ausziehen", означавшая начало работ и перерывы.

Грабарь заинтересовался мною и лично следил за первыми моими шагами в школе.

Я в рисовании исходил из чувства объема и сбивался нередко в пропорциях, увлекаясь живописностью рисунков, которые выходили удачными в смысле светотени, но недостаточно строгими. Хольбейновский тип рисунка, строго линейный, мне был чужд и давался с трудом, между тем как немцы, в силу атавизма и "немецкого глаза", преуспевали именно в такого рода рисунке, менее чувствуя лепку.

Тут сказались явно двоякого рода подходы к натуре, два весьма существенно отличавшиеся художественные восприятия и процессы работы. Один - от формы и светотени к линии, другой - от линии к форме, один - Микеланжеловский, Репинский, другой - Хольбейновский, один - русский, другой - германский, один - скульптурно-живописный, другой - графически-планометричный.

Эта разница, очень существенная, восприятия натуры у меня и у учеников школы меня смущала. Подчас мне казалось, что я никогда не выучусь "по-настоящему" рисовать, как лучшие ученики, меня окружавшие, и это меня удручало. Астигматизм зрения также отчасти мне мешал, как и мешал всю жизнь именно в рисунке, но, с другой стороны, мне казались скучными эти безупречно-правильные, до сухости отчетливые, "бескровные", педантические, чистые рисунки тончайшей линии.

Что касается живописи, то все, что висело на стенах школы, как образцы лучших работ учеников "на пятерку", меня просто удручало. Это была большей частью раскраска, но не живопись, лучшие этюды были кончивших школу вышеназванных русских художников. Я чувствовал себя растерянным и переживал тяжкое недоумение, опасаясь идти по пути, казавшемуся мне неверным, быть может, даже опасному, во всяком случае, мне лично не свойственному. Зная, как высоко стоит живопись в Париже, я, глядя на скучную живопись немцев, спрашивал себя, не ошибся ли я, вняв совету Пастернака.

Азбе хвалил мои живописные рисунки углем, но Грабарь считал, что это все "не то", "талантливо, но не серьезно", и что для того, что во мне есть ценного и личного, влияние школы, насколько он мог убедиться, вряд ли подходяще. В конце концов, чувствуя в Грабаре недюжинный педагогический талант и чутье, я в него уверовал больше, чем в Азбе. Наряду с этим я верил больше в частные уроки и советы, чем в школьное преподавание, где был все же шаблон в корректуре в силу школьных условий всегда беглой. Притом, при моей нервности и обычной мнительности, школа меня сбивала, нервировала и, хотя я все же ко многому полезному присмотрелся и кое-чему научился, я решил с ней расстаться и сделаться учеником Грабаря, равно как и мой лучший приятель по школе Рудольф Трейман, ставший моим близким другом, и скульптор барон Рауш-фон-Траубенберг, который тоже перешел на учение к Грабарю.

Рудольф Трейман был очень тонко чувствующий художник, но через призму немецкого глаза и немецкой души. Он был блестящим молодым ученым, но, получив звание доктора, как я указал, бросил науку для искусства. Отец его, очень богатый, не мог простить этого и так рассердился на сына, что предоставил ему полуголодное существование в Мюнхене, проживая сам в собственной вилле в Бадене. Я очень сочувствовал Трейману и понимал его переживания и геройское решение, вызванное любовью к искусству. Это его радовало и трогало, и мы очень подружились.

Все, что было для меня привлекательного в германском духе (а восприял я его глубоко, получив скорее немецкое воспитание и отлично владея немецким языком, чем даже поражал мюнхенцев), - все, что есть углубленного, серьезного и вместе с тем трогательного в немецкой природе, было у Треймана.

Будучи очень умным и крайне остроумным, поэтом в душе и подлинным художником, он был лишен всякой тяжеловесности, а также сентиментальности, и ненавидел все грубые отрицательные стороны своей нации, ее милитаризм и самодовольство, а также специфическое немецкое мещанство, бесщадно их высмеивая и бичуя сарказмом.

В этом отношении он не отставал от сатирического журнала "Simplicissimus", издававшегося в Мюнхене. Мне не приходилось видеть более блестящего журнала, как по уровню художественных рисунков (в нем работали первоклассные художники), так и в смысле остроумнейшего текста. Каждый выходящий номер журнала нас обоих смешил до слез, а смеяться мы любили. В России он был запрещен, так как и Россию он продергивал нередко. Чтобы показать соотечественникам, что из себя представляет высоко-художественный сатирический журнал (у нас подобные журналы были в высшей степени пошлы и бездарны), я вывозил его тайно в двойном дне в сундуке. Это "преступление" было обнаружено, но любезный чиновник на таможне сказал: "Я вижу, но ничего не видел", а друзьям я привез угощение, очень оцененное.

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

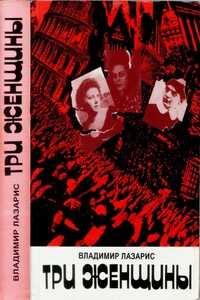

Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.