Хогарт - [77]

Примет этих было мало. Он постарел, это верно, иногда попусту сердился, но работал много и деятельно, писал усердно портреты, увлекаясь, несколько неожиданно, суровой «рембрандтовской» светотенью, рисовал и гравировал.

Был весел, обедал, как и всегда, с аппетитом и со вкусом, как и всегда, раздражался, если замечал в доме пыль или какой-нибудь беспорядок.

Он стал уставать от Лондона. Редко выезжал из чизвикского своего домика, в модных кофейных почти не появлялся. Кроме того, он был уже слишком стар и мудр, чтобы интересоваться мелочами. А суть дела он видел и понимал, хотя, быть может, и не совсем так, как его современники.

Последние его сатирические листы — парные гравюры «Времена» — могли показаться простоватыми искушенным политикам. Сам Хогарт уверял, что думал этими эстампами положить конец политической грызне, восстановить согласие и заклеймить нарушителей общественного благоденствия. И на первый взгляд с этим можно безоговорочно согласиться. Хогарт и в самом деле был против Питта, желавшего всеми силами продолжать разорительную для Англии войну, и всячески хотел способствовать близящемуся падению его министерства.

Сам сюжет разработан не слишком гонко: премьер-министр Питт, стоя на ходулях, поддерживаемых олдерменами из Сити, раздувает с помощью кузнечных мехов пожар. Горит весь город, но Питт заботится об огне, которым охвачен глобус, украшающий портал одного из домов, — нехитрая эмблема войны. Соперник и будущий преемник Питта — граф Бьют и ею друзья стараются, напротив, погасить пожар, в котором уже погибло множество домов, в том числе и те, которые отмечены один лилией, а другой орлом, — иными словами, Франция и Пруссия.

Все это достаточно путано и не очень смешно. Но — как часто бывало у Хогарта — сатира уступила главную роль сумрачной атмосфере мятущегося, усталого города, справляющего некий адский праздник — то ли шутовские похороны, то ли траурный карнавал.

Пусть наивен окруженный сиянием голубок — вестник мира, парящий в дымных небесах, пусть назойливо повторяются аллегории, знакомые еще по старым гравюрам, но живет в листе все тот же, смолоду угаданный Хогартом, безумный город, ввергнутый в неизбывную, мучительную суету. Хохочет потерявший рассудок скрипач, играющий на развалинах, среди трупов, торопятся зачем-то люди, одни — гасить, другие — раздувать пожар. Все потеряло смысл.

Внезапно в гравюре, сделанной на злободневный сюжет, всплыли годами накопленные ощущения и мысли старого мастера. Хогарт будто прощается с безрадостным Лондоном, все таким же гибнущим, как и сорок лет назад — на гравюре «Пузыри Южного моря».

Но и зрители, и сам художник думали тогда о делах куда более земных и, главное, более серьезных с точки зрения политики.

В ажиотаже политических страстей все воспринималось с болезненной остротою. Те, кто был задет Хогартом, ответили ему не обидой, но кипучей злостью, бранью, новой серией возмущенных статей. К числу врагов «Анализа красоты» прибавились враги, так сказать, политические. В их числе и прежние его приятели — член палаты, будущий лорд-мэр Лондона Джон Уилкс и поэт Чарльз Черчиль.

Уилкс был фигурой чрезвычайно популярной. Политик, журналист, издатель газеты «Норт-Брайтон», он возглавлял борьбу против графа Бьюта — будущего премьера. Пожалуй, не было в ту пору в Лондоне человека (кроме короля), чьи портреты изготовлялись бы в таком количестве. Его профиль, профиль светского иезуита, мелькал на табакерках, бутылках для пунша, чайниках и тарелках, его статуэтки из фарфора и гипса продавались повсюду. Но более всего успеха досталось хогартовскому Уилксу — говорят, что за несколько педель разошлось четыре тысячи гравюр! Хогарт недурно заработал на своем недруге. Художник сделал набросок во время судебного процесса — Уилкс был арестован за оскорбление короны, но быстро освобожден как член парламента, — и, прибавив к натурному рисунку несколько острых штрихов и деталей, создал настоящий сатирический портрет — прообраз шаржей Домье.

И даже спустя несколько лет после смерти Хогарта некто, изображавший Уилкса на маскараде, нарядился в полном соответствии с хогартовским рисунком.

Но разбуженная Хогартом ненависть была настолько сильна, а сам художник уже так устал, что продолжать борьбу не решился. Вторая гравюра — «Времена II» так и не была выпущена им в продажу, о чем, кстати сказать, не приходится особенно сожалеть, так как она была риторичной, до приторности верноподданной и скучной. И наверное, сам Хогарт это понимал.

Он прощался с сатирической гравюрой именно в первом листе «Времен», когда мысль его, не утруждая себя проникновением в тонкости политики, реализовалась все в тех же гнетущих, судорожных ритмах города, где так и не сумела восторжествовать прославляемая им добродетель.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Недаром Уильям Хогарт любят театр. Редкие художники уходили с таким блеском, как он, оставив «под занавес» самые ослепительные свои создания.

Мало того, что он сделал несколько язвительных и остроумных гравюр, по-прежнему направленных против «конессёров», в частности знаменитый офорт «Время окуривает картину», офорт, где снова старый Хогарт смеялся над глупым пристрастием к старине. Он писал портреты.

«Воспоминания о XX веке: Книга вторая: Незавершенное время: Imparfait» — новая дополненная версия мемуаров известного историка искусства Михаила Юрьевича Германа (ранее они публиковались под названием «Сложное прошедшее»). Повествование охватывает период с 1960-х годов до конца XX века. Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного. Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Эта книга рассказывает об одном из величайших художников Франции минувшего века, Оноре Домье.В своих карикатурах Домье создал убийственный сатирический портрет деятелен буржуазной монархии, беспощадно высмеивал мещанство и лицемерие. Бодлер говорил, что ярость, с которой Домье клеймит зло, «доказала доброту его сердца». И действительно, суровость искусства Домье продиктована любовью к людям. Рабочие, бойцы на баррикадах, нищие актеры, художники — целый мир мужественных, стойких и чистых сердцем людей оживает в картинах Домье.Домье всегда был бойцом.

«Воспоминания о XX веке. Книга первая: Давно прошедшее» — новая, дополненная версия мемуаров известного историка искусства Михаила Юрьевича Германа (ранее они публиковались под названием «Сложное прошедшее»). Повествование охватывает период с середины 1930-х до 1960-х. Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного. Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Книга известного петербургского писателя Михаила Германа «В поисках Парижа, или Вечное возвращение» – это история странствий души, от отроческих мечтаний и воображаемых путешествий до реальных встреч с Парижем, от детской игры в мушкетеров до размышлений о таинственной привлекательности города, освобожденной от расхожих мифов и хрестоматийных представлений. Это рассказ о милых и не очень подробностях повседневной жизни Парижа, о ее скрытых кодах, о шквале литературных, исторических, художественных ассоциаций.

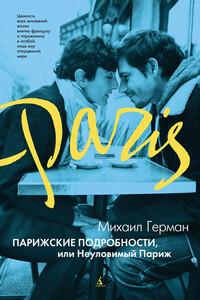

Книгу известного петербургского писателя Михаила Германа «Парижские подробности, или Неуловимый Париж» можно было бы назвать чрезвычайно живым и во всех отношениях красочным дополнением к недавно вышедшей книге «В поисках Парижа, или Вечное возвращение», если бы она не была вполне самодостаточна. И хотя в ней намеренно опущены некоторые драматические и счастливые страницы длинной «парижской главы» в биографии автора, перед читателем во всем блеске предстает калейдоскоп парижских подробностей, которые позволяют увидеть великий город так, как видит и ощущает его Михаил Герман, – именно увидеть, поскольку свой рассказ автор иллюстрирует собственными цветными и черно-белыми фотографиями, с помощью которых он год за годом стремился остановить дорогие ему мгновения жизни непостижимого, неуловимого Парижа.В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.