Груз - [5]

Требовалось место в центре или почти в центре, при этом насколько возможно пустынное. Такое, чтобы хорошо просматривалось (нами), но максимально неудобное для слежки (за нами).

Скажу, отбросив пустую скромность: я знаю Питер как мало кто еще. После долгих раздумий меня осенило. Искомое место находилось, конечно же, на Аптекарской набережной почти на углу улицы Профессора Попова. Это, для тех, кто не вспомнил сразу, левый берег Большой Невки у Ботанического сада.

Не могу взять в толк, почему по этой набережной такое слабое движение. К примеру, вам надо попасть с Садовой в район Лесотехнической академии, Удельной или Парголова — достаточно частый случай, я думаю. У вас нет более удобного пути, чем через Троицкий мост, виноват, он тогда был Кировским, по Петровской и Аптекарской набережным к Кантемировскому мосту. Однако по какой–то причине почти все предпочитают путь через Каменноостровский, тогда Кировский, проспект.

И очень хорошо, что предпочитают. Эта маленькая топографическая причуда питерских автомобилистов позволила нам не меньше полутора десятков раз за восемь лет произвести перекидку практически под сенью дубов Ботанического сада — их ветви во многих местах протягиваются здесь поверх ограды.

Мы помчались на разведку, и, о счастье, мой чисто умозрительный расчет подтвердился. Набережная не оказалась перекопана или перекрыта и не сделана односторонней, а мои придирчивые товарищи не забраковали мой выбор. Затем мы нашли какой–то запасной вариант, правда, поплоше, и еще до наступления сумерек были свободны. Помню, я подумал тогда, что и наши неведомые партнеры, по всей вероятности, уже ознакомились с ленинградским метро, вернулись в Ольгино, произвели свою замысловатую и необратимую распаковку и теперь с трепетом готовятся к тому ужасному, ради чего прибыли из своей чисто выметенной, но, боюсь, скучноватой страны.

Мне сейчас кажется, что алгоритм общения с доставщиками, менявшийся далее мало, выработался после двух, от силы трех встреч. На первый контакт в метро, за редкими исключениями, шел я, как знающий английский. Алекс тоже мог объясниться на этом языке, но хуже, чем я. Евгеньич из иностранных знал лишь испанский, он несколько лет работал на Кубе в качестве учителя музыки. Но испанской команды не было за все восемь лет ни разу. Были норвежцы, голландцы, французы, англичане. Реже — шведы, бельгийцы, немцы, датчане. Кажется, ни разу не было итальянцев, швейцарцев, австрийцев, греков, португальцев. Точно не было финнов. Припоминаю всего несколько примеров, когда кто–то приехал (через год или больше) во второй или третий раз. В таких случаях меня неизбежно заключали в самые пылкие объятия. А еще говорят, будто западноевропейцы — люди холодные и чуждые чувствам.

В метро мы обычно шли вдвоем с Алексом либо с Евгеньичем: я шел на контакт, а мой спутник наблюдал, все ли путем. Наш зарубежный друг, как правило, достаточно испуганный, всегда ждал у часов. На каждой станции таких часов двое, и договориться о том, у которых именно мы назначаем встречу, как показал опыт, практически невозможно. Будь я один, мне пришлось бы в ожидании гостей расхаживать по диагонали станции то к одним часам, то к другим, что выглядело бы странно. Поэтому мой тайный спутник и подстраховщик был полезен еще и тем, что избавлял меня от подобной необходимости, он наблюдал свою сторону, а я свою. Третий участник нашего преступного сообщества ждал наверху в машине, в каком–нибудь проходном дворе.

Если приезжий (или приезжие, они часто являлись вдвоем) возникал не на моей стороне, мой товарищ пересекал платформу и почесыванием подбородка давал мне об этом знать. Далее следовала радостная встреча, взаимные удары по спине, мне вручался пакет (рубашка, чай, растворимый кофе, иногда витамины, иногда диск группы «Роллинг стоунз», пачка сырных галет и так далее — проверяй, КГБ!). Уж не помню, от кого, по легенде, были эти гостинцы. Легенда была одна, раз и навсегда.

Возможно радостнее болтая, мы поднимались в город. Теперь моя задача состояла в том, чтобы показать место, где я вечером подсяду в их машину. Не то место, где мы произведем перекидку, — упаси Бог! Туда мы приедем вместе.

Однако просто довести их до места моей вечерней подсадки и на этом расстаться было бы неправильно — если за нами следят, смысл моих действий скорее всего будет разгадан следящими, поэтому я обрекал несчастных иностранцев на многочасовые прогулки — рассказывал про город, предлагал полюбоваться тем или иным видом, но с какого–то момента начинал им говорить: «Вот, запоминайте, это одна из главных улиц, вы ее легко найдете на любом плане, сюда очень просто доехать от вашего мотеля, начинайте считать повороты и запоминать приметы, вот здесь вы повернете направо...»

Так я их выводил к заветному месту (по времени это приходилось примерно на вторую треть экскурсии), показывал, где я буду стоять, например, в двадцать часов сорок пять минут. Первое такое место в Ленинграде я облюбовал то ли в Банковском, то ли в Москательном переулке, прямо у выезда на канал Грибоедова. Хорошее, безлюдное место.

Автор убедительно доказывает, что мировосприятие современного российского общества заволокли мифы — то откровенно нелепые, то почти правдоподобные на вид. Многие из этих мифов даже стали частью нашей политической культуры. Общее у них одно: они навязывают нам преуменьшенную самооценку, пониженное самоуважение, подрывают нашу веру в себя, подрывают дух нации. Когда дух нации низок, она подобна организму с разрушенной сопротивляемостью. Когда он высок, никакие трудности не страшны, любые цели достижимы. Автор ставит перед собой задачу разрушить наиболее вредоносные мифы о России.

Книга «Россия. История успеха» – настоящая встряска для мозгов. Первая реакция всех прочитавших: почему мне самому не пришло это в голову? Книга – нокаутирующий ответ авторам разной степени необразованности, которые наводнили рынок трактатами о «поражении России в третьей мировой войне», о необходимости самоизоляции и мобилизационной экономики, о нашем ужасном климате и тому подобным вздором. И тем, кто изображает Россию беспомощной жертвой мировых заговоров. Но горе народу, который усвоит психологию обиженного – лучшие душевные силы он потратит не на созидание, а на подсчеты, кто и когда его обсчитал и обвесил.Книга «Россия.

История России – это история успеха, и тема эта едва открыта. «Ушедшая» после 1917 года историческая Россия никуда не ушла. Миллионами ростков она пробилась сквозь щели и трещины коммунистической утопии, изломала и искрошила ее скверный бетон, не оставив противоестественной постройке ни одного шанса уцелеть. Это одна из величайших побед нашей истории. Судьбу России всегда решало чувство самосохранения ее жителей, которым было что терять. На исходе XX века Россия сумела отвоевать свободу слова и печати, свободу передвижения, предпринимательства, конкуренции, многопартийную систему, свободу творчества и вероисповедания.

У Азербайджана сложная многовековая история, мы не сможем здесь пересказать ее даже вкратце. Ограничим свою задачу: расскажем лишь о том, каким образом судьба связала наши страны, раскроем логику событий, которая сделала в свое время Азербайджан частью Российской империи, а затем и СССР. Мы уделим особое внимание незаслуженно (или намеренно) преданным забвению страницам истории.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

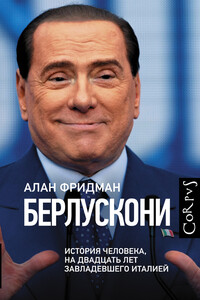

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.