Господин Великий Новгород - [4]

И как раз именно эти, на весах истории, неотвратимые «да», иногда восторженные до коленопреклонения, и сострадательные «но», впрочем, еще чаще исполненные восхищения перед мученическим концом героев-идеалистов, — суть творчества Мордовцева.

Но если Петр I в произведениях Мордовцева — это все-таки приоритет идеи над образом (царь-реформатор, выразитель «государственной идеи народа» — единства в одном государстве), то повествования о том, в каких муках рождалась и как поначалу претворялась эта идея (позднее — и в борьбе с религиозными чувствами раскольников), явили того писателя, особенности творчества которого делали его «рогатым» в литературных группах, даже и противоположных друг другу по своим общественным взглядам.

В самом деле. Глубокое знание отечественной истории, традиционного, из поколения в поколение, бытия народа, его фольклора и религии, находило в творчестве Мордовцева такое выражение, которое подчас не устраивало ни «западников» (сторонников развития России по западноевропейскому образцу... Они приветствовали реформы Петра Великого безоговорочно), ни так называемых «славянофилов» (последние, в согласии с раскольниками, считали этого царя едва ли не антихристом, свернувшим Россию со своего «подлинно национального пути»).

Наконец, те и другие вместе обвиняли Мордовцева в так называемом «украинофильстве», в преувеличении влияния украинского народа на историю и культуру своего, как писали уже в советское время, «старшего брата». Кстати, весьма любопытного свойства была новая, уже советских «русофилов», забота об «историческом старшинстве» русских... И это при том, что ни одна из наций Союза не была так унифицирована с понятием о «новой исторической общности», как именно русская нация. При том, что уже само упоминание о ней стало возможным лишь в разговоре о прошлом, которое в «Истории СССР» рассматривалось сквозь призму современной, особенной идентичности русского — советскому народу. Хотя официальные историки и продолжали маяться между «Россией — тюрьмой народов» и «сплотившей» их «великой Русью». Но клеймо «украинофильства», поставленное вначале русским великодержавием, после Октябрьской революции поддерживалось из великой тревоги, что естественное на нас, русских, влияние большого родственного народа, возвращая нас к славянству, будет мешать созданию в лице «старшего брата» нового и уже скорее политического народа с лицом, скорее, «партийным», чем национальным.

Известно то уважение, с которым Даниил Мордовцев относился к своему современнику, замечательному историку Н. И. Костомарову. Однако и с этим ученым писатель соглашался далеко не во всем, возражал против его оценок роли личности в истории, против умаления им заслуг некоторых исторических деятелей. Так, например, было после утверждения Костомарова, будто московский князь Дмитрий, названный после Куликовской битвы Донским, пролежал почти все время этой битвы, оглушенный в самом ее начале, под каким-то деревом, достаточно удаленным от поля сражения...

«Конечно, — писал Мордовцев в повести „Мамаево побоище“, — это дерево, упомянутое в одном из сказаний, „приметно“ на фоне отсутствия дерев во всех других... Но, единственное во всех сказаниях, оно еще не документ».

Сам Мордовцев изображает в этой повести князя Дмитрия не только организатором, но и деятельным участником величайшего в истории русских сражения.

Но какими, уже «другими» глазами должны были русские посмотреть на себя и — вокруг себя... ко времени этой битвы. Ибо мы признаем о себе сами: пока гром не ударит... Вот и тогда: перекрестились — уже после того, как ударил ордынский гром. Конечно — те, кто уцелел! Пожалуй, что ни один из народов не был наказан так за свою беспечность. Л потом — долго удивляли мир «рабской» сплоченностью своей вокруг государя: едва выживая в массовых истреблениях и полонах, одно поколение за другим, вносили в свою психологию инстинкт спасения «всем миром». Средством для этого могло быть только национальное единение, спасителем — государь... Быть «за государем» — было уже «в крови»...

Появление на литовских, чешских и венгерских землях отдельных татаро-монгольских отрядов оказалось лишь слабым плеском волны — от того, поистине океанского «вала народов», какой обрушился из Азии на десятки русских княжеств. На Западе с его рыцарскими, скорее политическими, войнами о такой всеистребляющей, тотальной бойне не знали, пожалуй, со времен великого передвижения народов. «Права и вольности городов», «народоправство», «права личности»... С каким презрением обладатели всех этих прав и свобод в «Новугороде» — персонажи романа Мордовцева «Господин Великий Новгород» смотрят на «московских улусников»... Да, бывших тогда, в XV веке, еще данниками Золотой Орды. Между тем как именно эта «улусная Русь» приходила на помощь и Новгороду и Пскову, когда грозила им опасность со стороны шведов и немецких «рыцарей-крестоносцев».

Пока еще не написано такой, если не мировой, то хотя бы общеевропейской истории, с которой согласились бы все народы. У каждого из них своя правда в истории, и подчас тот, кого он почитает национальным героем, для другого народа — захватчик.

Предлагаем читателю ознакомиться с главным трудом русского писателя Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905)◦– его грандиозной монографией «Исторические русские женщины». Д.Л.Мордовцев —◦мастер русской исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались занимательность и достоверность. В этой книге мы впервые за последние 100 лет представляем в полном виде его семитомное сочинение «Русские исторические женщины». Перед вами предстанет галерея портретов замечательных русских женщин от времен «допетровской Руси» до конца XVIII века.Глубокое знание истории и талант писателя воскрешают интереснейших персонажей отечественной истории: княгиню Ольгу, Елену Глинскую, жен Ивана Грозного, Ирину и Ксению Годуновых, Марину Мнишек, Ксению Романову, Анну Монс и ее сестру Матрену Балк, невест Петра II Марью Меншикову и Екатерину Долгорукую и тех, кого можно назвать прообразами жен декабристов, Наталью Долгорукую и Екатерину Головкину, и еще многих других замечательных женщин, включая и царственных особ – Елизавету Петровну и ее сестру, герцогиню Голштинскую, Анну Иоанновну и Анну Леопольдовну.

В книгу русского и украинского писателя, историка, этнографа, публициста Данила Мордовца (Д. Л. Мордовцева, 1830— 1905) вошли лучшие исторические произведения о прошлом Украины, написанные на русском языке, — «Сагайдачный» и «Крымская неволя». В романе «Сагайдачный» показана деятельность украинского гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, описаны картины жизни запорожского казачества — их быт, обычаи, героизм и мужество в борьбе за свободу. «Крымская неволя» повествует о трагической судьбе простого народа в те тяжелые времена, когда иноземные захватчики рвали на части украинские земли, брали в рабство украинское население.Статья, подготовка текстов, примечания В.

Имя Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905), одного из самых читаемых исторических писателей прошлого века, пришло к современному читателю недавно. Романы «Лжедимитрий», вовлекающий нас в пучину Смутного времени — безвременья земли Русской, и «Державный плотник», повествующий о деяниях Петра Великого, поднявшего Россию до страны-исполина, — как нельзя полнее отражают особенности творчества Мордовцева, называемого певцом народной стихии. Звучание времени в его романах передается полифонизмом речи, мнений, преданий разноплеменных и разносословных героев.

Сборник посвящён тому периоду истории России, когда молодая Империя смело вторгалась в ранее отторгнутые от неё земли, обретая новых друзей и врагов.

Историческая беллетристика Даниила Лукича Мордовцева, написавшего десятки романов и повестей, была одной из самых читаемых в России XIX века. Не потерян интерес к ней и в наше время. В произведениях, составляющих настоящий сборник, отражено отношение автора к той трагедии, которая совершалась в отечественной истории начиная с XV века, в период объединения российских земель вокруг Москвы. Он ярко показывает, как власти предержащие, чтобы увеличить свои привилегии и удовлетворить личные амбиции, под предлогом борьбы за религиозное и политическое единомыслие сеяли в народе смуту, толкали его на раскол, духовное оскудение и братоубийственные войны.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

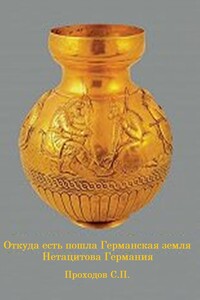

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.