Город поэта - [4]

После Малиновского вышел профессор Кошанский и прочитал списки служащих и воспитанников Лицея.

Лучше всех в этот день говорил молодой адъюнкт — профессор Александр Петрович Куницын. Его нисколько не смущало ни присутствие царя, ни холодное любопытство блестящего собрания. Он вышел быстро и смело, обернулся в сторону своих будущих питомцев и, глядя на них и только на них, заговорил. Его речь предназначалась для этих мальчиков. Она так и называлась: «Наставление воспитанникам». Обращаясь к ним, юным гражданам России, он говорил о великой роли просвещения, обличал невежество, предрассудки, неправоту тех, кто достоинства человека измеряет чинами и знатностью, а не гражданской доблестью и благородством поступков. «Раздался глас отечества, в недра свои вас призывающего, — говорил Куницын. — Из родительских объятий вы поступаете ныне под кров сего священного храма наук… Здесь сообщены будут вам сведения, нужные для гражданина, необходимые для государственного человека, полезные для воина… Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями».

Странно звучали среди надменного собрания будоражащие слова: «граждане», «отечество», «народ», «общественная польза».

Звонкий голос молодого профессора наполнил весь зал, воцарилась необычайная тишина. Куницына слушали, и ещё как слушали!

Царь прикрыл глаза и весь подался вперёд. Даже обычная улыбка сползла с его пухлого лица.

А те, к кому пламенно взывал Куницын — подростки в синих мундирчиках, — они так и замерли, покорённые искренним пафосом обращённых к ним слов. Навсегда запомнились Александру Пушкину эти минуты: притихший зал, сверкающий золотом мундиров, и пылкая речь молодого Куницына.

Речи окончились, и воспитанников стали вызывать по списку:

— Малиновский Иван…

— Мартынов Аркадий…

— Матюшкин Фёдор…

— Мясоедов Павел…

Сейчас его очередь. Пушкин весь подобрался. Почему-то противно ёкнуло и забилось сердце.

— Пушкин Александр!

Он вышел — быстроглазый, курчавый, смуглый, — довольно ловко отвесил установленный поклон и с явным облегчением вернулся на место.

Церемония подходила к концу. Царь, как любезный хозяин, пригласил гостей осмотреть здание Лицея.

А «виновников торжества» повели в столовую, чего они уже давно с нетерпением ожидали.

Педагогов лицейских и петербургских угощал в одном из классов Василий Фёдорович Малиновский. Для «знатных персон» министр просвещения устроил особый «фрыштык». По словам И. И. Мартынова, «фрыштык» этот обошёлся Разумовскому в баснословную сумму — одиннадцать тысяч рублей.

Вечером, когда гости уехали, мальчикам разрешили наконец снять парадные мундиры и выйти погулять.

Было уже темно, но вокруг здания Лицея ярко горели плошки, а на балконе сверкал разноцветными огнями вензель царя — огромная буква «А» с единицей. Иллюминацию устроили в честь торжества.

Забыв обо всём на свете, выбежали будущие «столпы отечества» (так назвал их в своей речи Куницын) на пустынную улицу. Со смехом и криками сражались они в снежки, радуясь зиме, свежевыпавшему снегу и временно обретённой столь милой им свободе.

Через несколько дней после открытия Лицея Александр Иванович Тургенев встретил на Невском своего знакомого Филиппа Филипповича Вигеля. Рассказывая ему о лицейском торжестве, перечисляя воспитанников, упомянул он и сына Сергея Львовича Пушкина, двенадцатилетнего Александра. Этот мальчик всех удивлял своим остроумием и живостью.

Открытие Лицея состоялось в четверг. С понедельника начались регулярные занятия, потекла обычная лицейская жизнь.

«Жизнь наша лицейская»

Пушкин проснулся от резких ударов лицейского колокола: «Бум… Бум… Бум…» Он открыл глаза, выпростал из-под одеяла смуглую руку. Бр-р… как сегодня холодно. Печи внизу, верно, только затопили, и из остывшего за ночь душника веет не теплом, а холодным ветром. На дворе ещё темно.

Дверь приоткрылась, выглянула заспанная физиономия дядьки Фомы.

— Вставайте, господин Пушкин, вставайте…

— Который час?

— Шесть.

Так изо дня в день: ровно в шесть часов резкий звук лицейского колокола и — «Вставайте, господин Пушкин, вставайте…»

Вставать не хотелось.

— Да вы никак заснули?

— Встаю, встаю…

Почему-то вдруг вспомнилось, как гувернёр будил проспавшего Матюшкина, а тот, не разобравшись спросонок, послал его к чёрту. Стало смешно, и сон пропал.

Пушкин сдёрнул ночной колпак и принялся одеваться. В дверь снова сунулся дядька Фома. Ему, как и другим дядькам, надлежало следить за воспитанниками, за исправностью их одежды, убирать их комнаты…

Пушкин оделся, умылся, расчесал роговым гребнем свои тёмно-русые курчавые волосы и вышел в коридор, где собирались воспитанники. Все построились парами — «порядком» — и пошли за гувернёром в зал читать утреннюю молитву.

Распорядок дня в Лицее был твёрдый, раз и навсегда установленный. Вставали в шесть утра и шли на молитву. С семи до девяти занятия — «класс». В девять — чай. До десяти прогулка. С десяти до двенадцати опять «класс». От двенадцати до часу — прогулка. В час обед. От двух до трёх чистописание или рисование. От трёх до пяти другие уроки. В пять — чай. До шести прогулка, потом повторение уроков — «вспомогательный класс». В половине девятого ужин. После ужина до десяти — отдых (рекреация). В десять — вечерняя молитва и сон.

Документальные повести о лицейских годах А. С. Пушкина, о жизни поэта в Петербурге до южной ссылки. Первые две повести из документального цикла М. Я. Басиной о Пушкине: 1. В садах Лицея (Город поэта) 2. На брегах Невы 3. Далече от брегов Невы 4. Там, где шумят михайловские рощи.

Документальная повесть о жизни и творчестве великого русского писателя Н. В. Гоголя. Автор знакомит читателя не только с памятными местами, связанными с жизнью и творчеством писателя, но и рассказывает, как Н. В. Гоголь при помощи А. С. Пушкина и В. Г. Белинского вошел в мир литераторов и силою своего таланта создал такие замечательные произведения, как «Невский проспект», «Ревизор», «Портрет», «Мертвые души».«Петербургская повесть» — документальная повесть о том, как юный мечтатель Николай Гоголь приехал из украинского захолустья в столичный Петербург, желая служить человечеству, и как суровая действительность беспощадно разбила его иллюзии.

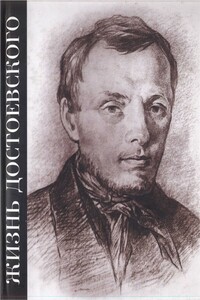

Повесть «Сквозь сумрак белых ночей» — документальный рассказ о молодости Ф. М. Достоевского, о его встрече с городом белых ночей, Петербургом, который он назовет единственным и самым фантастическим городом в мире. Это рассказ о трудной юности в тесных стенах военного училища, о внезапной громкой литературной славе, о непрочности первого успеха, холодности и колких насмешках вчерашних друзей, о мучительных сомнениях и упорных поисках собственной дороги в жизни и в литературе. Это рассказ о непрестаных напряженных поисках неведомой миру новой правды, о поисках, которые привели неистового мечтателя на каторжные нары…Не изменив стремлениям молодости, писатель по-иному воплотил их в произведениях своей зрелой поры.

Документальная повесть о жизни Пушкина на юге России. Третья повесть из документального цикла М. Я. Басиной о Пушкине: 1. В садах Лицея (Город поэта) 2. На брегах Невы 3. Далече от брегов Невы 4. Там, где шумят михайловские рощи Для среднего и старшего школьного возраста. Рецензенты: доктор филологических наук, профессор В. А. Мануйлов, кандидат филологических наук В. Б. Сандомирская.

Всю свою жизнь великий русский поэт А. С. Пушкин был неразрывно связан с псковской деревней своей матери — сельцом Михайловским. Сюда, в этот чудесный край, под сень тенистых Михайловских рощ приезжал поэт и «весёлым юношей» и «ссылочным невольником». А позднее «убегал» сюда, преследуемый самодержавием, в поисках «покоя и волн». И здесь он находил «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Автор рассказывает о красоте и богатстве русской природы, воспетой Пушкиным, о памятных местах, где в «разны годы» жил и трудился поэт, создавая такие произведения, как роман «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», стихотворения «Деревня», «Зимний вечер», «Я помню чудное мгновенье» и многие, многие другие. Издание второе Заключительная повесть из документального цикла М.

«На брегах Невы» — рассказ о жизни Пушкина в Петербурге после окончания Лицея и до ссылки на юг (1817—1820 гг..) Подружившись с членами Тайного общества — будущими декабристами, недавний лицеист стал политическим писателем. Пушкина видели повсюду: на сходках молодых вольнодумцев, в театре, в светских и литературных салонах, на балах. Он жадно впитывал новые впечатления завязывал многочисленные знакомства и писал. Его стихи против правительства разошлись по всей России. Такого ему не простили. Об этом и о многом другом рассказывается в книге «На брегах Невы».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.