Город на заре - [8]

Розенберг задумчиво смотрел в окно.

— Что это Фрею вздумалось снимать у нас? — спросил фотограф. — Все это проще было организовать в Москве или в Питере. Потянуло в родные места?

— Да нет, — сказал Розенберг, — так совпало. Он знал, что я собираюсь на родину. Я тоже воспользовался случаем. Здесь похоронены родители. Надумал взглянуть, что и как. Он оплатил дорогу.

Им пришлось выйти из машины и пройти по насыпи сотню метров, прежде, чем показались фермы моста.

Место было необжитым; противоположный берег — поросшим сухостоем, мост — коротким, в один пролет. Фотограф достал из сумки аппарат и принялся снимать, присел, потом почти лег на насыпь. — Согласитесь, мост — находка! Мост в никуда. Настоящий urban! — полуобернувшись, сказал он Розенбергу; слова неожиданно громко прозвучали в звенящей тишине. — Тут надо снимать в туман или с генераторами дыма! Знаю, кстати, где раздобыть пару таких. Можете пройтись к воде, а потом — по мосту? У воды повернитесь ко мне!

— Ладно, — сказал Розенберг.

Он снял очки и неспешно пошел к мосту, спрятав руки в карманы плаща. С непокрытой головой, в пуловере под плащом, светлых брюках и мокасинах он чувствовал себя беззащитным, как под прицелом, умом понимая, что так на него всегда будут действовать мосты, дорожные развилки, пустоши, поля.

Он постоял у темной, точно автол, воды, повернулся к фотографу и, обойдя опору, поднялся на мост.

— Дальше идти? — спросил он.

— Нет, — сказал фотограф. — Нет, нет, достаточно! Теперь поехали на Новожаново, и — назад. До туда будет минут двадцать.

Второй мост был почти таким же: мрачный, высившийся фермами над оврагом, промытым ручьем. Похожим было и место — солнечным и безлюдным, почти зловещим. Розенберг не пожелал спуститься к воде, как просил фотограф и, стоя наверху, смотрел, как тот снимает балки платформы, воду у опор, валуны.

Потом пошел к машине, забрался на заднее сиденье, запахнул плащ и закрыл глаза.

Он подумал, что забывать — несомненно, лучшее свойство памяти. Ему понадобилось прожить жизнь, чтобы понять, как устроено время, что забыть можно все или почти все, если нет зримых воплощений прошлого — домов, памятников, руин — что прошлого, как такового, нет, только пережитое — переживания, становящиеся памятью, когда чувства утихают, исчерпывая себя, исчезая бесследно, как люди. Невеста юности его выбрала не худший способ, думалось ему, а, пожалуй, единственно верный. Он сам прибегнул к такому когда-то и готов был прибегнуть опять. Ему вспомнилось, как отец, главный инженер завода, продолжал выходить на работу каждый день, когда завод третий год был закрыт и разворован до гвоздя, до станочных плат, проданы были даже подъездные пути, чтобы рассчитаться с рабочими, и как он вечерами ел на кухне, где ему подавала женщина, приходившая готовить и стирать, с тех пор, как не стало матери, склоненную голову отца, огромный лоб, тронутый старческими пятнами.

— Поехали в гостиницу, — сказал он фотографу. — Мне надо выпить, а ты поешь.

Теперь, по прошествии стольких лет, он мог признаться себе, что всегда стеснялся отца, его выговора, шуток, просительных интонаций, того, что было в нем еврейского, не изжитого ни войной, ни работой, ни средой, ни говором города и края; еврейство, как тогда казалось ему, было не просто слабостью, а чем-то вроде порчи или проклятия, чем-то, что нельзя ни скрыть, ни навязать, разве что заставить, чтобы все вокруг делали вид, что не замечают этого — то, чего он, мальчишкой, не мог и не умел добиться, как и примириться с тем, что его отец — тихий, уступчивый человек, казавшийся несобранным и несообразным из-за высокого роста, сутулости, очков, всего, что в представлении мальчишки было достойным презрения и осмеяния, как и его собственное заикание, рыжие волосы, фамилия. Ему представлялось, что отец нуждается в покровительстве и защите едва ли не больше его самого, даже не потому, что тот был Розенбергом-старшим, но оттого, что, как казалось сыну, ему полной мерой передались отцовская уязвимость, беспомощность, и, бросаясь драться кулаками, камнями, всем, что попадалось под руку, когда его высмеивали или задирали, он защищает их обоих.

Фактически его воспитали женщины — бабушка и мать, на деле — дворы на Рымарской. Потом — мужчина с перебитым носом и ушами, с костными мозолями на кулаках, чье имя всеми и везде произносилось осторожно и почтительно, зарабатывавший на жизнь альфрейными работами, в комнате у которого стоял докторский саквояж, заменявший денежный ящик; у него он перенял походку, манеру держаться, стиль одежды и правила жизни, поведенческий кодекс, учивший, как обращаться с мужчинами, женщинами, друзьями и деньгами; так и вышло, что говорить об этом можно было с ним или с матерью, но не с отцом — чему причиной был даже не отец, не его завод или работа и должность, требующие уважения, и то немногое, что оставалось семье, а самый уклад города, скорее люмпенский, нежели пролетарский, с рюмочными, пивными, рынками, лязганьем трамваев, пыльными улицами, папиросами, обращением «слышишь!..», танцами в парках, пиджаками, поножовщиной и рабочими районами, простиравшимися за перекрёстками трехчетырех центральных улиц; оттуда проходило все, оскорблявшее, угрожавшее и ненавидимое — частью чего был отец, данник того, с чем надо было жить, к чему притерпеться, и принадлежавший этому, хотел он того или нет. Несколько раз они с отцом ездили к морю, где он нехотя вверялся отцовской заботе, единственному выражению отцовской любви, безмерной (как он понял потом), но не нашедшей ни средств, ни языка, чтобы окруженный и взращенный ею, мальчик вырос и возмужал, как хотел отец и мечтала мать. Потому что он возвращался к улицам и дворам, где они были бессильны. Потому что он рос среди сверстников, замкнутый, воинственный, способный броситься на парня десятью годами старше, на взрослого, в ослеплении клокочущей ярости, так же бессильной, потому что почти всегда это заканчивалось одним и тем же: избитый в кровь, весь в пыли, с порванным рукавом или штаниной, он ковылял за гаражи, к пожарному гидранту или искал кран, чтобы умыть лицо, и уж не помнил, когда с ним дрались честно, один на один; или, подталкиваемый матерью, входил в отделение, где на скамье у дежурного уже сидел кто-то из сверстников с пробитой головой и обозленными, перепуганными родителями, и стоял молча, слушая тихий и спокойный голос матери: — Он еще мальчишка. Его дразнили. Была драка. Их было несколько на одного. — И дежурный, морщась, обрывал ее: — Ну да. Конечно. Это самое я слышал от вас пять дней назад! Если вы знаете, что он у вас бешенный, не отпускайте его одного! Ты расскажи мне, что нам с тобой делать, Розенберг? — А дома, через дверь слышал отцовский голос, исполненный того же гневного недоумения: — Я не понимаю, что с ним происходит и когда это закончится, черт возьми! Весь мир против него! Он один не может спокойно выйти на улицу, ты мне не объяснишь, почему? — И снова слышался спокойный и ясный женский голос: — Ты знаешь, почему. Ты все прекрасно знаешь! — И снова гремел голос отца, гневный, недоумевающий, растерянный: — Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Я бы отдал его в армию лично, завтра же! — И женский голос отвечал со спокойным стоическим терпением: — Еоворю тебе: он просто мальчишка. Это возраст. Это пройдет! Он хороший храбрый мальчик. — А потом это кончилось, в минуту, когда он нашел себя, спустившись по лестнице в полуподвал здания синагоги; глаза обежали зал, и заглушая все то подлое, оголтелое, с чем не мирились ни ум, ни память, голос внутри сказал «Вот оно. То, что ты искал. И помни: никогда больше. Ни от кого. Никогда».

«Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя…» Вознесенский, Евтушенко, споры о главном, «…уберите Ленина с денег»! Середина 70-х годов, СССР. Столы заказов, очереди, дефицит, мясо на рынках, картошка там же, рыбные дни в столовых. Застой, культ Брежнева, канун вторжения в Афганистан, готовится третья волна интеллектуальной эмиграции. Валерий Дашевский рисует свою картину «страны, которую мы потеряли». Его герой — парень только что с институтской скамьи, сделавший свой выбор в духе героев Георгий Владимова («Три минуты молчания») в пользу позиции жизненной состоятельности и пожелавший «делать дело», по-мужски, спокойно и без затей.

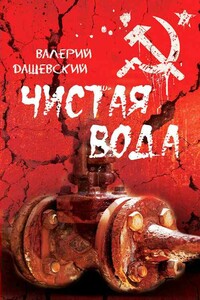

Повесть «СТО ФИЛЬТРОВ И ВЕДРО» написана в жанре плутовского романа, по сути, это притча о русском бизнесе. Она была бы памфлетом, если бы не сарказм и откровенное чувство горечи. Ее можно было бы отнести к прозе нон-фикшн, если бы Валерий Дашевский не изменил фамилии.Наравне с мастерством впечатляет изумительное знание материала, всегда отличающее прозу Валерия Дашевского, годы в топ-менеджменте определенно не пропали даром для автора. Действие происходит незадолго до дефолта 1998 года. Рассказчик (герой) — человек поколения 80-х, с едким умом и редким чувством юмора — профессиональный менеджер, пытается удержать на плаву оптовую фирму, торгующую фильтрами для очистки воды.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Холодная, ледяная Земля будущего. Климатическая катастрофа заставила людей забыть о делении на расы и народы, ведь перед ними теперь стояла куда более глобальная задача: выжить любой ценой. Юнона – отпетая мошенница с печальным прошлым, зарабатывающая на жизнь продажей оружия. Филипп – эгоистичный детектив, страстно желающий получить повышение. Агата – младшая сестра Юноны, болезненная девочка, носящая в себе особенный ген и даже не подозревающая об этом… Всё меняется, когда во время непринужденной прогулки Агату дерзко похищают, а Юнону обвиняют в её убийстве. Комментарий Редакции: Однажды система перестанет заигрывать с гуманизмом и изобретет способ самоликвидации.

Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.

Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.

Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.

Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.