Гоголь - [2]

Литературная позиция Воронского в эти годы определяется защитой классического наследия и продолжающих традиции русской классики писателей-«попутчиков» («во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня» — так отзывался о нем М. М. Пришвин в 1926 году)[2]. Из художественных произведений Воронского пользовалась успехом мемуарно-автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927, 1970). Для серии «ЖЗЛ» им написана еще одна книга — «Желябов» (1934, выпуск 3—4).

Работе над «Гоголем» предшествовало тщательное изучение источников. Первые биографы Гоголя видели свою главную задачу в собирании и систематизации документальных материалов. Таковы наиболее значительные биографические труды, созданные в XIX веке, — П. А. Кулиша («Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем». Т. 1—2. СПб., 1856) и В. И. Шенрока («Материалы для биографии Гоголя». Т. 1—4. М., 1892—1898). Особо следует сказать еще об одной работе, на которую Воронский не раз ссылается и из которой много цитирует. Это книга В. В. Вересаева «Гоголь в жизни» — своеобразная летопись, составленная из документов и мемуарных свидетельств. Вышедшая в 1933 году в издательстве «Academia», она значительно облегчила труд исследователей, собрав под одной обложкой едва ли не все значительные (и нередко труднодоступные, разбросанные по периодике) источники. Воронский близко знал Вересаева, написал о нем статью, и именно по его инициативе тот был приглашен редактором художественного отдела в «Красную новь».

В истолковании художественных произведений Гоголя Воронский опирается в первую очередь на работы двух своих современников — «Творчество Гоголя» В. Ф. Переверзева (4-е изд. Иваново-Вознесенск, 1928) и «Мастерство Гоголя» Андрея Белого (М.; Л., 1934). Указанные книги, не утратившие своего значения и поныне (монографию Переверзева переиздали в 1982 году, к столетию со дня его рождения; исследование А. Белого вышло в 1969 году в Мюнхене на немецком языке, а в 1996 году вторым изданием — у нас), представляли как бы два направления в советском литературоведении: социологическое и формалистическое. В. Ф. Переверзев одним из первых предпринял попытку ввести марксистские принципы в анализ литературных произведений, и в его книге упрощенный, зачастую вульгаризированный подход (Гоголь объявлялся выразителем настроений мелкопоместного дворянства) сочетался с достаточно тонким разбором художественной манеры писателя. А. Белый намеренно игнорировал социальную обусловленность гоголевского творчества и всецело сосредоточился на изучении его писательского «мастерства» (стиля и языка в широком смысле) безотносительно к содержанию, рассматривая свое исследование как «введение к словарю Гоголя, к элементам поэтической грамматики». Любопытно, что с книгой Белого Воронский ознакомился до выхода ее в свет — по всей видимости, в верстке: в выходных данных указано: «Сдано в набор 29 декабря 1932 г. Подписано к печати 21 декабря 1934 г.». Во всяком случае, Воронский приводит цитаты из «Мастерства Гоголя» с указанием страниц.

Развивая многие положения Переверзева и Белого, автор «Гоголя» нередко вступает в полемику с ними. Так, книгу последнего он называет «замечательной, но социологически слабой, во многом спорной и односторонней». Сам Воронский стремится избежать крайностей, пытаясь сочетать эстетический анализ с социологическим. Правда, это ему не всегда удается. Андрей Белый, например, писал, что Чичиков в «Мертвых душах» изображен с помощью введения в повествование фигуры фикции, суть которой в «неопределенном ограничении двух категорий: „всё“ и „ничто“»: «не больше единицы, не меньше нуля». Высоко оценивая это наблюдение и в целом соглашаясь с ним, Воронский пытается объяснить, почему тут понадобилась именно фигура фикции: Чичиков — «продукт мануфактурного века с его бездушной расчетливостью, вульгарным эгоизмом, рыночностью»; соответственно и пошлость Чичикова связана с «определенным укладом и видом собственности, именно с той, какая производится легкой капиталистической промышленностью». Подобные жесткие социологические определения встречаются в книге весьма часто. Широкое распространение в гоголеведении получила мысль Андрея Белого о том, что каждый последующий помещик, с которым встречается Чичиков, «более мертв, чем предыдущий». По сути, аналогичную идею высказывает и Воронский (ссылаясь, правда, на С. П. Шевырева, заметившего, что расположение персонажей в «Мертвых душах» отнюдь не случайно и не механистично): «Герои все более делаются мертвыми душами, чтобы потом почти совсем окаменеть в Плюшкине».

У Переверзева Воронский, помимо общего социологического подхода, берет поэтическую генеалогию гоголевских типов: «В Манилове узнается Шпонька, Подколесин; в Ноздреве — Чартокуцкий, Кочкарев, Пирогов, Хлестаков; в Собакевиче — Сторченко, Довгочхун, Яичница, городничий…» Необходимо, однако, помнить: книги А. Белого и В. Ф. Переверзева являются научными исследованиями, а «Гоголь» Воронского — жизнеописание, адресованное широкому кругу читателей; заимствуя у своих предшественников отдельные моменты и наблюдения, автор стремится воссоздать живой облик Гоголя как человека и писателя. Художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

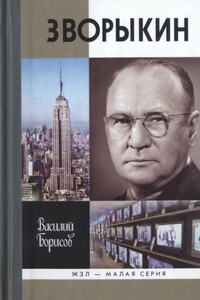

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

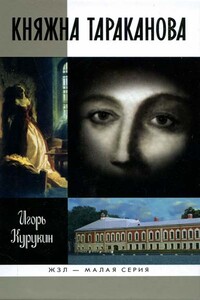

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

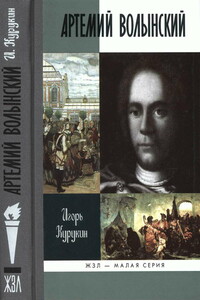

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.