Геродот - [82]

Перед нами — самое первое в европейской историографии теоретическое суждение общего характера, дающее чрезвычайно много для понимания особенностей древнегреческого подхода к истории.

Обращают на себя внимание несколько характерных моментов. Во-первых, ярко выражено авторское, индивидуальное начало: уже в самой первой фразе своего труда историк горделиво ставит собственное имя! Это проявление пресловутого «атонального духа», духа состязательности, вообще чрезвычайно сильно во всех сферах древнегреческой культуры, начиная с эпохи архаики. Даже вазописцы — ремесленники самого низкого статуса — часто ставили свои имена на расписанных ими глиняных сосудах. Во-вторых, автор считает своей задачей не столько изложение событий, сколько поиск истины, причем осознает определенную субъективность своего взгляда: «…так, как мне представляется истинным» — и допускает, таким образом, другие точки зрения.

В-третьих, чувствуется критический настрой по отношению к предшественникам-мифографам. Для историка нет ничего очевидного, само собой разумеющегося. Гекатей хочет сам искать и находить. Он стремится посмотреть на вещи по-новому, намеревается писать по собственному разумению, а не так, как отцы и деды, сознательно отказывается от традиции — более того, высмеивает эту традицию и в дальнейшем по ходу своего сочинения не раз критикует ее, предлагая неортодоксальные версии различных событий прошлого.

Вот несколько примеров. Согласно известным сказаниям о Геракле, этот величайший герой по приказу царя Эврисфея посетил подземное царство — Аид, проникнув в него через пещеру на мысе Тенар (на юге Греции), и вывел оттуда чудовищного пса Кербера (Цербера). Гекатей же оспорил этот миф. Он писал: «На Тенаре выросла ужасная змея, а „псом Аида“ ее прозвали потому, что ужаленного ею ждала немедленная смерть от яда, и вот эту-то змею Геракл и отвел к Эврисфею… Думаю я, что змея эта была не такая большая и не огромная, а просто пострашней других змей, и поэтому Эврисфей приказал привести ее, думая, что к ней не подступиться…» (Гекатей. Фр. 27a-b Jacoby). Другой миф повествовал о том, что герой Египет (в его честь была, по легендам греков, названа страна в долине Нила) прибыл в Аргос с пятьюдесятью сыновьями. Гекатей пишет по этому поводу: «Сам Египет в Аргос не пришел, а только сыновья его, которых, как Гесиод сочинил, было пятьдесят, а как по-моему, то не было и двадцати» (Гекатей. Фр. 19 Jacoby).

Как видим, для мышления Гекатея (в этом с ним были солидарны многие другие логографы) характерно стремление дать сверхъестественным элементам мифологии разумное объяснение. Отсюда — критическое восприятие мифологической традиции; а именно из такой критики во многом и вырастает историческая мысль. Гекатей и в жизни был рационально мыслящим, мало обремененным пиететом к традиционной религии, раз предложил забрать храмовые сокровища для военных целей.

Однако его рационализм имел свои границы, сплошь и рядом переплетался с унаследованной от предков наивной верой в чудесное. Миф об адском псе Кербере кажется ему несогласным с доводами разума. Но вот другой фрагмент из его труда: «Оресфей, сын Девкалиона, пришел в Этолию на царство, и собака его родила стебель, а он велел его зарыть, и из него выросла лоза, обильная гроздьями…» (Гекатей. Фр.15 Jacoby) — Пес с тремя головами — это невероятно, а собака, родившая стебель, — почему-то вовсе не удивительно.

Одним словом, в картине мира Гекатея чудесное не исчезает совершенно; скорее лишь несколько уменьшается его количество. О том же свидетельствует цитированный выше фрагмент о сыновьях Египта. Отвергнув традиционное их число, называвшееся в мифах — пятьдесят, — логограф предлагает взамен собственную цифру — не более двадцати.

Между прочим, подобного рода пассажи демонстрируют какую-то поразительную нечуткость к мифопоэтической традиции, стремление подогнать ее образы под мерку плоского рационального мышления. Ведь 50 сыновей Египта — это вырванная из контекста мифологема. А если рассматривать ее в общих рамках мифа — грандиозного мифа об аргосском царском доме, охватывавшего целый ряд поколений, — то выясняется: их должно быть ровно 50, не больше и не меньше. Почему? Да потому, что им предстоит насильственно взять в жены 50 своих двоюродных сестер — Данаид. И 49 из пятидесяти девушек в первую брачную ночь убьют своих мужей, за что потом будут нести вечную кару в Аиде, без конца наполняя водой дырявый сосуд. И только одна, Гипермнестра, пощадит своего супруга Линкея, и от их брака произойдет знаменитый род, к которому принадлежали и Персей, и Геракл… В мифе всё взаимосвязано, соединено тонкими, невидимыми на первый взгляд ниточками. И Гекатей действительно их не замечает — или они его не волнуют. Важен только банальный здравый смысл: не могло быть у одного человека пятидесяти сыновей — и всё тут.

Таким образом, Гекатей, как и другие логографы, даже несколько бравируя своим рационализмом, в создаваемых ими произведениях ничтоже сумняшеся вносил изменения в общеизвестные мифы. Причем, похоже, новые версии они придумывали, исходя из собственных представлений о том, что возможно, а что невероятно. Если это и рационализм, то мало схожий с тем, который считается научным. Рациональное отношение к мифу выливается в его произвольное исправление и вторичное мифотворчество. Историк думает, что достоверно реконструирует прошлое — а на самом деле он его конструирует, причем с помощью вездесущего мифа. Фактически логографы выступали как некие «новые мифотворцы», ставили мифы «собственного изготовления» на место старых. Кстати, точно такими же мифотворцами были не только первые историки, но и первые философы. Судя по всему, это было неизбежно на столь раннем этапе развития европейской мысли. Да и разве не утратили бы труды тех и других значительную долю своей прелести, если бы логика в них не перемешивалась с мифом? Не будем забывать о том, что история в Древней Греции находилась под покровительством одной из девяти муз — Клио, — а стало быть, воспринималась скорее не как строгая наука, а как искусство, наподобие эпоса, лирической поэзии или драмы. А историки, получается, в каком-то смысле были жрецами и пророками Клио.

В учебном пособии представлен материал по истории Древней Греции, изучаемой студентами исторических специальностей вузов в курсе «История Древнего мира».Цивилизационный подход к освещению развития древнегреческого мира позволяет по-новому рассказать о многих исторических феноменах, о различных сторонах жизни древнегреческого общества.Изложение материала и датировка событий опираются на новейшие научные разработки. В каждой главе приведены основные источниковедческие и историографические сведения, указана литература по теме.

Вклад древних греков в мировую и особенно европейскую историю колоссален. Античная греческая цивилизация – в полном смысле слова фундамент всей последующей жизни Европы. Без преувеличения можно сказать, что ни один другой народ не обогатил культурную сокровищницу человечества таким количеством шедевров и плодотворных идей. Успехи эллинов во всех областях культурного творчества были феноменальными, неповторимыми.Книга о древнегреческой культуре, о народе, создавшем эту культуру, об особенностях его мировосприятия, сознания, системы ценностей, о его «картине мира» – это книга о важном, основополагающем, фактически о наших корнях.

Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.знак информационной продукции 16+.

Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы и сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в оборот слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как бога или полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции».

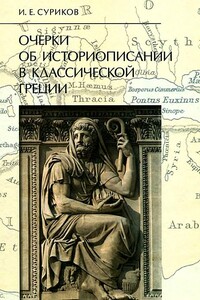

Монография представляет собой результат исследований в области древнегреческой историографии, проводившихся автором на протяжении ряда лет. Книга состоит из двух частей. В главах первой части анализируются общие особенности исторической памяти и исторического сознания в античной Греции. Освещаются следующие сюжеты: соотношение исследования и хроники в историографии, аспекты зарождения исторической мысли, место мифа в конструировании прошлого, циклистские и линейные представления об историческом процессе, взаимовлияние историописания и драматургии, локальные традиции историописания в античном греческом мире, элементы иррационального в произведениях классических греческих историков и др. Вторая часть посвящена различным проблемам творчества «отца истории» Геродота.

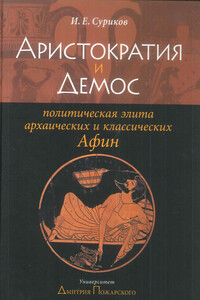

Огромную роль в общественной жизни древнегреческих государств играли политические элиты различного характера. Поэтому одной из наиболее серьезных проблем, встающих в связи с изучением античного греческого полиса и сложившегося в его рамках социума, является роль политических элит в нем. В книге освещается круг проблем, связанных с местом элит в полисе, их типологией, их механизмами власти и идеологическим обоснованием этой власти. Затронуты такие вопросы, как основные типы полисных элит, методы достижения и сохранения влияния, практиковавшиеся элитами, взаимоотношения элит и гражданского коллектива, их эволюция в связи с изменением общих исторических условий.

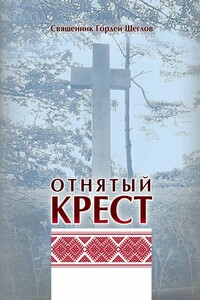

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

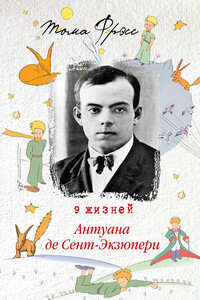

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

В литературном наследии Лермонтова поэмам принадлежит особое место. За двенадцать лет творческой жизни он написал полностью или частично (если считать незавершенные замыслы) около тридцати поэм, — интенсивность, кажется, беспрецедентная в истории русской литературы. Он сумел продолжить и утвердить художественные открытия Пушкина и во многом предопределил дальнейшие судьбы этого жанра в русской поэзии. Поэмы Лермонтова явились высшей точкой развития русской романтической поэмы послепушкинского периода.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.