Гердер [заметки]

1

Преобладающее влияние Лессинга на Гердера впервые показал Н. Г. Чернышевский. «Гердер, — писал он, — до такой степени пропитан сочинениями Лессинга, что из теоретических произведений не оставалось почти ни одного, которое не подало бы ученику случая к сочинению в том же роде на ту же тему… Недаром говорил Гердер, что „как он ни бьется, а все-таки единственный человек, интересующий его, — Лессинг“» (26, стр. 174).

2

Впоследствии, вспоминая о своей жизни в Риге, Гердер говорил, что он был окружен там «ненавистью всего духовенства» (8, стр. 72).

3

Узнав ближе своего последователя, Лессинг стал дорожить его мнением. Сталкиваясь с новой проблемой, Лессинг думал о том, «что скажет по этому поводу Гердер» (8, стр. 194).

4

«Эту книгу сочинил я в молодости, — объяснил Гердер Н. М. Карамзину, пожаловавшемуся автору на ее непонятность, — когда воображение мое было во всей своей бурной стремительности и когда оно еще не давало разуму отчета в путях своих» (17, стр. 177).

5

Здесь Гердер ближе к истине, чем его учитель Лессинг, который хотя и являлся противником божественного происхождения языка, но все же считал, что общие понятия возникли раньше, чем слова меньшей общности: «дерево более древнего происхождения, чем дуб, ель, липа» (35, т. 3, стр. 247).

6

Здесь видно, насколько решительнее Гердер разрывает с философским идеализмом, чем Лессинг, который пытался материалистические идеи о развитии психики сочетать с учением Платона и Пифагора. Но уже и Лессинг, говоря словами Гердера, «рационализировал и интерпретировал по-своему» идею переселения душ и во всяком случае «не вкладывал в нее поповского смысла» (9, т. XVI, стр. 349).

7

Гердер употребляет здесь слово «Schöpfung», которое буквально означает «творение»; однако из контекста видно, что речь идет не о божественном акте творения, а о творчестве природы.

8

Ф. Гогенштейн — автор книги, по которой мы цитируем это письмо, — комментирует его следующим образом: «Выдержки из письма госпожи фон Штейн передают основную мысль Гердера о том, что животные — „старшие братья людей“. Вследствие различных условий существования развились и те и другие путем „метаморфозы“, превращения из одного общего пратипа» (33, стр. 161).

9

В статье «О человеческом бессмертии» (1791) Гердер заявляет, что личное бессмертие — это «плод предположения», а не «продукт знания», и поэтому он не собирается рассуждать на эту тему. Внутренним содержанием подлинного человеческого бессмертия, по его мнению, служит преемственность культурного развития. Для Гердера бессмертны высшие и непреходящие творения человеческого разума: нравственность, философия, искусство.

10

Правда, смысл этого заявления можно рассматривать как протест против угнетения отсталых народов, как подчеркивание единства человеческого рода. Обращаясь к европейцу, Гердер говорит, что индеец и негр — его братья. «Их ты не имеешь права угнетать, убивать и грабить, потому что они такие же люди, как и ты, с обезьянами же тебя не связывают узы братства» (9, т. XIII, стр. 257).

11

Гердер необычайно ценил эту книгу, считая ее «идеалом истории» одного народа, в данном случае греческого. Однако у Винкельмана он видел слабость, которую старался избежать в своем труде, — отсутствие анализа преемственности культуры, связей между народами: «В этом произведении, полном великих исторических прозрений, мне не хватает самого значительного: как один народ передавал свою культуру другому, что́ каждый из них получал в результате возникших связей, изобретал, улучшал, развивал дальше?» (5, т. 1, стр. 213).

12

Принц Август Готский, прочитав четвертую часть «Идей…», вспомнил о Вольтере. «Вы сходитесь во мнениях с этим писателем, — писал он Гердеру, — едва ли не чаще, чем думаете и желаете» (13, т. 2, стр. 242). Фихте, пострадавший в 1798 г. от несправедливого обвинения в атеизме, был просто возмущен тем, что Гердеру сходит с рук критика христианства. В одном из своих писем (1799) он даже грозил поднять вопрос о том, почему не привлекают к ответственности «веймарского суперинтенданта, печатно изложившего философскую систему, которая так же похожа на атеизм, как одно яйцо похоже на другое» (13, т. 2, стр. 734).

13

«Полностью счастливое государство — это утопия», — отмечал Гердер, комментируя соответствующую мысль немецкого утописта XVII в. В. Андреэ, к творчеству которого он проявлял живой интерес (9, т. XVI, стр. 301).

14

В последующих выпусках «Писем…» встречаются и отрицательные отзывы о событиях во Франции.

15

Насколько Кант был здесь несправедлив, свидетельствует отзыв скупого на похвалы К. Бэра: «Гердер пророчески набросал общий очерк сравнительной анатомии, и работы Кювье, и вообще работы более нового времени могут считаться лишь длинными комментариями к этому очерку» (14, стр. 211).

16

Гердер и в более ранних своих работах неоднократно подчеркивал тесную связь между ростом знаний и практической деятельностью. Расцвет науки в новое время вызван был, по его мнению, в частности, расширением торговли, открытием новых земель. «Математика нужна была для судостроения, для мореплавания, для создания машин и исчисления времени» (4, т. 3, стр. 297).

17

Гердер был знаком с «Новой наукой» Вико, которую называл «любимым предметом изучения» (8, стр. 377).

18

В «Каллигоне» Гердер писал: «Гений — высокий небесный дух, действующий по законам природы в соответствии со своей природой на службе людей» (7, стр. 169).

19

Помимо Германии, Австрии и Прибалтики влияние Гердера распространилось главным образом в славянском мире, и особенно в России; английский гердеровед А. Джиллис пишет: «Во Франции, как в Англии и Америке, Гердер не был оценен по заслугам вплоть до конца XIX столетия, и его влияние было ограниченным» (31, стр. 202).

20

Страницы даны по печатному изданию (прим. верстальщика fb2).

Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.

В книге известного отечественного философа А. В. Гулыги немецкая классическая философия анализируется как цельное идейное течение, прослеживаются его истоки и связь с современностью. Основные этапы развития немецкой классической философии рассматриваются сквозь призму творческих исканий ее выдающихся представителей — от И. Гердера и И. Канта до А. Шопенгауэра и Ф.Ницше.Рекомендуется в качестве учебника для студентов вузов, аспирантов и всех интересующихся историей философских учений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга широко известного в России и за рубежом философа и писателя А. В. Гулыги, чьи произведения в жанре «философской биографии» — «Кант», «Гегель», «Шеллинг» — хорошо знакомы читателям серии «ЖЗЛ», не укладывается в привычные рамки биографического издания. Эта работа в значительной мере является глубоким самостоятельным исследованием русской идеи, культуры, ценностей и смысла человеческой жизни, исторической судьбы России. Яркие философские портреты отечественных мыслителей от Ф. М. Достоевского до А. Ф. Лосева в сочетании с собственными размышлениями автора воссоздают прежде всего своеобразную и неповторимую Биографию Русской идеи.

Это первая в нашей стране подробная биография немецкого философа Артура Шопенгауэра, современника и соперника Гегеля, собеседника Гете, свидетеля Наполеоновских войн и революций. Судьба его учения складывалась не просто. Его не признавали при жизни, а в нашей стране в советское время его имя упоминалось лишь в негативном смысле, сопровождаемое упреками в субъективизме, пессимизме, иррационализме, волюнтаризме, реакционности, враждебности к революционным преобразованиям мира и прочих смертных грехах.Этот одинокий угрюмый человек, считавший оптимизм «гнусным воззрением», неотступно думавший о человеческом счастье и изучавший восточную философию, создал собственное учение, в котором человек и природа едины, и обогатил человечество рядом замечательных догадок, далеко опередивших его время.Биография Шопенгауэра — последняя работа, которую начал писать для «ЖЗЛ» Арсений Владимирович Гулыга (автор биографий Канта, Гегеля, Шеллинга) и которую завершила его супруга и соавтор Искра Степановна Андреева.

Григорий Потемкин вошел в историю, как фаворит императрицы. Однако остался в анналах он исключительно благодаря собственным великим достижениям.

В книге представлена серия биографий декабристов-естествоиспытателей, которые внесли выдающийся вклад в изучение многих регионов земного шара. Уникальные архивные документы позволили авторам воссоздать образы Г. С. Батенькова, М. К. Кюхельбекера, Д. И. Завалишина, В. П. Романова, Н. А. Бестужева, показать их исследования в Арктике, Северной и Южной Америке, Западной Европе, Сибири, Австралии. Подробно рассказано об участии К. П. Торсона в открытии Антарктиды и многих островов в экваториальной зоне Тихого океана. Большое значение для развития естествознания имели также труды декабристов В.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

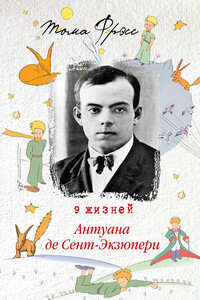

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

Книга рассказывает о жизни и творчестве английского гуманиста, основоположника утопического социализма Томаса Мора. В ней раскрываются социально-политические взгляды мыслителя, прослеживается эволюция его мировоззрения, определяется его роль в истории общественной мысли эпохи Возрождения и Нового времени.Для широкого круга читателей.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.