Гегель - [6]

Одновременно Гегель серьезно штудирует Канта, значение которого постепенно начинает осознавать. «От Кантовой философии и ее высшего завершения я ожидаю в Германии революцию», — пишет он Шеллингу. Внимание Гегеля, правда, привлекает не «Критика чистого разума» (это придет потом), а работы по практической философии и их истолкование в учении Фихте. «У иных голова закружится от той огромной высоты, на которую философия вознесла человека; однако почему столь поздно встал вопрос о достоинстве человека, о признании его способности быть свободным, способности, которая ставит его в один ряд со всеми духами. Мне кажется, нет лучшего знамения времени, чем то, что человечество изображается как нечто достойное такого уважения. Это залог того, что исчезнет ореол, окружающийземных угнетателей и богов. Философы докажут это достоинство, народы научатся его ощущать, и тогда они уже не станут требовать свое растоптанное в грязи право, а просто возьмут его назад, освоят его». С неподдельным пафосом Гегель провозглашает: «Стремитесь к солнцу, друзья, чтобы скорее созрело спасенье человеческого рода! Что из того, что нам мешают ветви и листья, пробивайтесь к солнцу!»С высоких философских материй Гегель неизменно сбивается на политику, которая по-прежнему в центре его духовных интересов. «Не отставать!» — повторяет он студенческий девиз Шеллинга, но ему не угнаться за своим юным другом. Тот уже публикует в печати свои теоретические работы, а Гегель не решается даже высказать о них критическое мнение: «В этом вопросе я только ученик». А в ответ на просьбу Шеллинга сообщить о своих литературных занятиях замечает: «О моих работах не стоит даже говорить».

А между тем он много пишет. В Берне Гегель работает над произведением, начатым еще в Тюбингене. Оно осталось незавершенным, и было издано много лет спустя после смерти философа под названием «Народная религия и христианство». Гегель убежден в том, что религия является «одним из самых важных дел нашей жизни», в религии прежде всего заинтересовано «сердце». Подлинная, живая, «субъективная» религия выражается в чувствах и поступках. Ей противостоит, или, точнее, в нее включена «объективная» религия, существующая в виде мертвого знания о боге. Если первую можно сравнить с живой книгой природы, то вторая — кабинет натуралиста, который умерщвляет насекомых, засушивает растения, заспиртовывает животных, укладывает в единую рубрику все то, что природа разъединяет, устанавливает единую цель там, где природа связывает узами дружбы бесконечное многообразие целей. Иными словами, «субъективная» религия — это синоним морального поведения, она присуща «хорошим людям», объективная религия — это богословие; относительно его моральных потенций Гегель выражается сдержанно, полагая, что оно способно «принимать любую окраску, почти безразлично какую».

«Объективная» религия опирается на рассудок, однако рассудок никогда не диктует принципы, это всего лишь слуга, который угодливо следует за настроением своего господина; рассудок делает умнее, но не лучше и даже не мудрее: «мудрость — это не наука». Говорят, рассудок раскрывает истину; но какой смертный отважится вообще решать, что такое истина? Как не похожи все эти рассуждения на взгляды зрелого Гегеля, как близки они руссоистским принципам, движению «Бури и натиска» с его бунтом чувств против рассудка.

У богословов Просвещения заимствует Гегель термин «позитивная» религия, которым он обозначает религию, опирающуюся на авторитет и традицию. Антипод позитивной религии — религия народная; ее догматы хотя и покоятся на разумных началах, но обращены прежде всего к чувствам, ее ритуал включает в себя «публичные государственные действия».

За богословской терминологией явно просвечивает проблема разумного социального устройства, идеалом которого для молодого Гегеля (как и для Руссо) является античная демократия. «Народная религия рождает и питает высокий образ мыслей — она идет рука об руку со свободой. Наша религия хочет воспитать людей гражданами неба, взор которых всегда устремлен ввысь и которым чужды человеческие чувства. Во время нашего наиболее значительного публичного праздника люди приближаются к вкушению святого дара в краске траура с опущенным взором... тогда как греки приближаются к алтарям своих богов увенчанные милостивыми дарами природы, цветами, облаченные в краски радости, выражая удовлетворение на своих открытых лицах, приглашающих к веселью и любви. Дух народа, его истории, степень политической свободы не могут рассматриваться отдельно, они тесно взаимосвязаны».

Пока Гегель критикует не само христианство, а его современное состояние. Он недоволен церковью, но верит в бога. Когда Шеллинг в одном из писем иронизирует по поводу кантианцев, которые так ловко манипулируют моральными доводами, что «прежде чем ты успеешь опомниться, перед тобой уже появляется deus ex machina [3], личное, индивидуальное существо, восседающее высоко на небе», Гегель просто не понимает, о чем идет речь. «Разве ты думаешь, что мы не способны на это?» — спрашивает он друга и просит дать разъяснения. В ответ он получает возмущенную отповедь: «Признаюсь, вопрос твой меня поразил: я не ожидал его от поклонника Лессинга. Однако ты правильно решил узнать, решен ли этот вопрос у меня окончательно. Для себя ты его, конечно, уже давно решил. У нас также нет ортодоксальных понятий бога. Мой ответ таков: мы пойдем дальше понятия персонального существа. За это время я стал спинозистом».

Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.

Книга А. В. Гулыги, первым изданием которой в 1963 г. открылась серия «Мыслители прошлого», посвящена немецкому философу, гуманисту и демократу эпохи Просвещения И. Г. Гердеру. Автор дает общую характеристику эпохи, краткий биографический очерк. Гердер — один из творцов историзма; в работе прослеживается возникновение идеи историзма в различных сферах творчества немецкого просветителя. Специальная глава посвящена философии истории. Большое внимание уделяется анализу гердеровской эстетики, оказавшей значительное влияние на последующее развитие эстетической мысли.

В книге известного отечественного философа А. В. Гулыги немецкая классическая философия анализируется как цельное идейное течение, прослеживаются его истоки и связь с современностью. Основные этапы развития немецкой классической философии рассматриваются сквозь призму творческих исканий ее выдающихся представителей — от И. Гердера и И. Канта до А. Шопенгауэра и Ф.Ницше.Рекомендуется в качестве учебника для студентов вузов, аспирантов и всех интересующихся историей философских учений.

Это первая в нашей стране подробная биография немецкого философа Артура Шопенгауэра, современника и соперника Гегеля, собеседника Гете, свидетеля Наполеоновских войн и революций. Судьба его учения складывалась не просто. Его не признавали при жизни, а в нашей стране в советское время его имя упоминалось лишь в негативном смысле, сопровождаемое упреками в субъективизме, пессимизме, иррационализме, волюнтаризме, реакционности, враждебности к революционным преобразованиям мира и прочих смертных грехах.Этот одинокий угрюмый человек, считавший оптимизм «гнусным воззрением», неотступно думавший о человеческом счастье и изучавший восточную философию, создал собственное учение, в котором человек и природа едины, и обогатил человечество рядом замечательных догадок, далеко опередивших его время.Биография Шопенгауэра — последняя работа, которую начал писать для «ЖЗЛ» Арсений Владимирович Гулыга (автор биографий Канта, Гегеля, Шеллинга) и которую завершила его супруга и соавтор Искра Степановна Андреева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

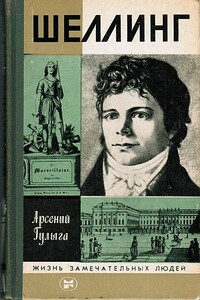

Книга посвящена выдающемуся немецкому философу, представителю немецкого классического идеализма. Фридрих Вильгельм Шеллинг рано сформировался как творческая личность. В 23 года ему было присвоено звание профессору. Труды Шеллинга оказали значительное влияние на формирование русской философской мысли начала XIX века.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.