Философия свободы. Европа - [4]

Макиавелли должен был как-то отнестись и к христианским добродетелям — смирению, терпению, устремленности к другому миру, надежде на спасение. Он понимал, что в государстве римского типа, которое ему гораздо больше нравилось, эти качества не в почете. Те, кто живет по евангельским образцам, непременно попадут под безжалостную власть людей, способных восстановить и возглавить ту республику, какую он хотел бы видеть. Макиавелли не осуждал христианские ценности, он просто видел, что две эти морали несовместимы, и не признавал всеобъемлющего критерия, который помог бы решить, какая жизнь правильнее. Никакое согласие между римским мужеством и христианской немощью для него невозможно. Решать он оставляет нам, а сам знает, что предпочел.

Читая его, я открыл идею, которая меня поразила: не все высшие ценности, которыми живет и жило человечество, совместимы друг с другом. Идея эта подорвала мои прежние убеждения, основанные на philosophia perennis[1], гласящей, что между истинными ценностями нет конфликтов, между истинными ответами на главные вопросы нет противоречий.

Потом я натолкнулся на «Scienza Nuova»[2] Джамбаттисты Вико. Тогда в Оксфорде едва о нем слышали, но один философ, Робин Колингвуд, перевел книгу Кроче и уговорил меня ее прочесть. Тут я тоже увидел нечто новое. Вико, насколько я понимаю, думал о последовательности человеческих культур. Каждое общество по-своему видит реальность, то есть тот мир, в котором оно живет, само себя, свои отношения к прошлому, к природе и к своим целям. Такое видение живет во всем, что делают, думают или чувствуют члены этого общества, — в словах, в формах языка, в образах и метафорах, с помощью которых они общаются, в формах религиозного служения, в институтах. Все это воплощает и несет в себе их образ реальности. Этот образ изменяется с каждой новой социальной структурой. У каждого общества — свои дары, ценности, способы творчества, они непереводимы; все надо понять в его собственных терминах — понять, но не всегда принять.

Наши наставники, греки гомеровской эпохи, были жестокими, грубыми, безжалостными варварами; но они создали «Илиаду» и «Одиссею», чего мы в наши просвещенные времена сделать не можем. Их великие достижения принадлежат только им. Когда образ мира меняется, исчезают особенные, только ему свойственные возможности созидания. У нас есть наши науки, наши мыслители и поэты; но не существует лестницы, по которой можно было бы взойти от античности к современности. Бессмысленно говорить, что Расин — лучше Софокла, Бах — хуже Бетховена, а, скажем, импрессионисты — вершина, которой хотели и не смогли достичь художники Флоренции. Ценности этих культур различны и не всегда совместимы. Вольтер ошибался, когда думал, что все образцы Просвещения, которые светятся во тьме, — классические Афины, ренессансная Флоренция, Франция grand siècle[3] и его собственного века — одинаковы в своих ценностях и идеалах[4]. Рима, который представлял себе Макиавелли, тоже никогда не было. Для Вико есть много цивилизаций, и у каждой свой уникальный образ (он объединил их в повторяющиеся циклы, но это сейчас неважно). Макиавелли пришел к идее двух несовместимых воззрений, а у Вико каждая из множества культур сформирована уникальными ценностями. Культуры различаются не средствами, а целями, самыми главными из целей; различаются не во всем — ведь все они человеческие, — но в самых глубоких, неустранимых основаниях, которые нельзя сочетать ни в каком финальном синтезе.

После этого я, естественно, обратился к немецкому мыслителю XVIII в. Иоганну Готфриду Гердеру. Вико думал о последовательности цивилизаций; Гердер пошел дальше и сравнил национальные культуры разных стран и эпох. По Гердеру, у каждого общества — свой центр тяжести. Если мы хотим понять скандинавские саги или библейскую поэзию, мы не должны применять к ним эстетические критерии, разработанные парижскими критиками в XVIII в. То, как люди живут, думают, чувствуют, беседуют; одежды, которые они носят, песни, которые они поют, боги, которым они поклоняются, их обычаи и привычки — вот что создает сообщества. У каждого сообщества — свой «образ жизни». В чем-то они могут напоминать друг друга, но греки отличаются от немецких лютеран, а китайцы — от тех и от других. То, к чему они стремятся, чего боятся, чему поклоняются, вряд ли хоть в чем-то сходно.

Этот взгляд назвали культурным или моральным релятивизмом. Так мой друг Арнальдо Момильяно, которым я искренне восхищаюсь, определил и Вико и Гердера. Он ошибался. Это не релятивизм. Представители нашей культуры могут с помощью воображения понять ценности, идеалы и самую жизнь другой культуры, даже отдаленной во времени или пространстве (Вико называл это entrare[5]). Они могут этих ценностей не принять, но, если их сознание достаточно открыто, они почувствуют, что полноценный человек способен жить ценностями, глубоко отличными от наших; сочтут такого человека достойным общения; поймут, наконец, что другие ценности для других людей — тоже ценности, они связаны с их жизненными целями, и, достигнув их, люди эти тоже получали радость.

В 1945 году, впервые после того, как 10-летним мальчиком он был увезен из России, Исайя Берлин приехал в СССР. В отличие от, увы, многих западных интеллигентов, наезжающих (особенно в то время) в Советский Союз, чтобы восхититься и распространить по всему миру свой восторг, он не поддался ни обману, ни самообману, а сумел сохранить трезвость мысли и взгляда, чтобы увидеть жесткую и горькую правду жизни советских людей, ощутить и понять безнадежность и обреченность таланта в условиях коммунистической системы вообще и диктатуры великого вождя, в частности.

Либеральный мыслитель, философ оксфордской школы, Исайя Берлин (1909–1997) совместил ясность британского либерализма с антиутопическими уроками русской истории. Его классические работы по политической теории и интеллектуальной истории объясняют XIX век и предсказывают XXI. Эта книга – второй том его сочинений (первый – «Философия свободы. Европа»), рисующих масштабную картину русской мысли. История свободы в России для Берлина – история осмысления этого понятия российскими интеллектуалами XIX–XX веков, жившими и творившими в условиях то большей, то меньшей несвободы.

«Северный волхв» (1993) – последняя прижизненная книга британского мыслителя Исайи Берлина (1909–1997), которая входит в цикл его исследований, посвященных центральным фигурам контр-Просвещения: Жозефу де Местру, Джамбаттисте Вико и Иоганну Готфриду Гердеру. Герой книги Берлина Иоганн Георг Хаманн (1730–1788, полузабытый современник Канта, также, как и он, живший в Кёнигсберге, предстает в его эссе не столько реакционером и хулителем идеи автономного разума, сколько оригинальным мыслителем, ставшим предшественником основных тенденций философии нашего времени – идеи лингвистической природы мышления, неразрывности и взаимопроникновения природы и культуры, аффективных основ познания и множественности типов рациональности.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.

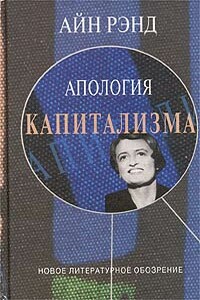

Айн Рэнд (1905–1982) — американский романист, эссеист, философ. Она родилась и училась в Петербурге, в 1926 году эмигрировала в США. Убежденная противница коммунизма, она защищает принципы индивидуализма и крайнего либерализма, именно такую позицию Айн Рэнд считает по-настоящему человечной и гуманной. В основе ее философии — принцип свободы личности. Айн Рэнд выступает с апологией капитализма, доказывая, что это не только самый эффективный, но и самый честный уклад общества, который основывается на свободе выбора человека.На русском языке уже вышли романы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», «Мы — живые», «Источник».