Философия имени - [5]

Теперь перед нами возникает самый существенный и, можно сказать, роковой для понимания слова вопрос: как следует понимать значение слова, смысл смысла? Что значит, что слова имеют значение, каково происхождение слов-идей? Не успели мы раскрыть рот для этого вопроса, как нас встречает уже психология, которая немедленно берет в свои руки это дело, доверчиво переданное ей наивным языковедением. Она усердно разъясняет ассоциации, апперцепции, восприятия, представления, показывает тот путь, каким из показаний чувств рождается представление, а к этому представлению затем уже примешивается для удобства обозначения известный знак, – так и возникает слово. Может быть причина возникновения слов – в звукоподражании, – теория ономатопоэтическая9), может быть тайна его возникновения в непроизвольных восклицаниях – междометиях, – теория интеръекционная10)*, может быть во внутренних жестах11), – теория психофизиологическая, – но во всяком случае, согласно всем этим теориям, слово возникает из потребности иметь условное и сокращенное обозначение для известного психологического содержания, более или менее сложного. Функция слова репрезентативна; оно не содержит в себе смысл, но только его обозначает, оно представляет собой как бы бумажные деньги в металлической валюте, есть необходимый и полезный суррогат, условная аббревиатура психологического комплекса. Она является результатом психологической техники, направленной к экономии сил, есть порождение своего рода хозяйственности души. Слово так или иначе изобретено, выдумано человеком для своих нужд, для нужд общения и мышления, либо возникло по психологическим или психическим законам и потом усовершенствовалось путем «эволюции». Последняя же, ведь, как известно, может объяснить возникновение из него чего угодно, почему сейчас это есть господствующая теория, причем исходным пунктом для нее является представление о homo alalus*, который постепенно изобретает язык, причем иным наивным юдям это кажется не менее доказательным и убедительным, чем питекантропос для дарвинистов. При этом одни делают честь человеку и оставляют за ним мыслительную способность, отличающую его от животных, иногда даже словесную способность, другие же волюционно производят мысль и слово. Общей чертой всех этих рассуждений о психическом генезисе речи является для данного вопроса ignoratio elenchi**, то, что они проходят мимо содержания вопроса, а фактически предполагают его разрешенным. Все, что совершается в человеке, конечно, проходит через его психологическую среду, подлежит действию психического механизма, психическому становлению. И останавливая внимание на этом психическом механизме, мы узнаем многое, относящееся к тому, как протекают те или другие функции в душе, как она овладевает, приспособляется, подчиняет навыкам, устанавливает автоматизм. И для понимания явления автоматизма языка и генетических процессов его возникновения психология может дать многое. Однако кроме вопроса как? есть вопрос что? И кроме вопроса о механизме языка и психическом автоматизме есть центральный вопрос о самом бытии языка, о природе слова. Ибо, если есть слово, психология может рисовать свои узоры психологии речи, как, если есть мысль, она может анализировать психические законы мышления, и, если есть поэзия, она может развивать законы поэтического творчества, и, если есть наука, она может развивать законы научного творчества и т. д. Но генезис может проследить только развитие, но не появление развивающегося, не возникновение, не рождение, ибо эволюция исключает рождение, она имеет дело лишь с уже родившимся и данным. Если дан язык или есть слово, может быть эволюция языка, психология его, но если же его нет, не поможет и эволюция. Психология, имеющая дело с уже готовыми данными, безответна там, где идет речь не о психологической обстановке, в которой существуют и развиваются эти данности, но о них самих, и она не может ни понять, ни объяснить тайны слова. Вообще модная эволюция, под каким бы соусом ее ни подавали, здесь абсолютно не годится и появляется только по недоразумению. Еще меньше можно удовлетвориться идеей о преднамеренном изобретении языка. Кто же был тот гений, что придумал язык? И как он сумел не только сам придумать, но и всем сообщить, всех обучить, всех убедить, ибо язык всеобщ? Когда и где это было, где этому признаки? Если ссылаться на даль веков, в которых ничего не видно, то ведь это asylum ignorantiae***, в эту серую даль можно напихать что угодно. А если я скажу, что это Афина Паллада дала язык, как и думали греки? Не нравится? Ну так и скажите, что вы выдвигаете свое объяснение лишь потому, что оно вам нравится, тешит ваши предрассудки. Да и какая же непосильная, фантастическая работа была бы совершена тем, кто стал бы придумывать язык, какую точность мысли он должен был бы обнаружить, какую памятливость, какую изобретательность. Ну, а разве эволюция, особенно социальное развитие в этом не помогут? Да, оно для вас всякие чудеса делает, но здесь-то нужно все сначала в одной голове Удержать: сначала изобрести язык, а затем ведь его передать другому, другим, чтобы и они убедились, усвоили, поняли. Но как передать язык, пока нет языка? Вот задача. «Мысли без речи и чувства без названия»****, – как их передать и как их назвать? Для этого надо, очевидно, ни мало, ни много, иметь уже язык, слова, иначе говоря, Предполагается уже то, что должно подлежать объяснению. Но здесь сделано и еще более Важное допущение, столь же, однако, непоследовательное, как и предполагаемая наличность речи до ее изобретения. Это допущение слепых и глухих мыслей без слов. Ведь здесь предполагается, что изобретательный homo alalus, конечно, в достаточной мере обезьяна (ведь это так угодно нашим дарвинистам), предложил своим сородичам свои мысли и идеи выражать словами, так, чтобы между ними, мыслями и словами, образовалось сращение и таким образом получилось слово-смысл. Так вот это-то допущение мыслей без слов, мыслей, обнаженных от слов, в них невоплощенных и в то же время уже рожденных, осознанных, – представляет собой величайший абсурд, потому что разрывает неразрывное. Мыслей без слов так же не существует, как и слов без смысла. Мы не можем отмыслить мысль от слова или слово от мысли, так же как не можем отделить от себя свою тень. И это не фактическая или психологическая невозможность, не отсутствие навыков или механизма (как я не умею, например, играть на рояли, потому что у меня нет ассоциативного механизма и вообще соответствующего автоматизма), – это невозможность чисто субъективная, фактическая, отсутствующая для других, да и для меня устранимая, по крайней мере, принципиально, если захочу учиться. И это не логическая невозможность, которая констатируется противоречивостью и нарушением закона тождества, как круглый квадрат, ибо нет никакой логической противоречивости в той мысли, что слова могут быть отделены от мыслей, причем на одной стороне стоят обнаженные, неодетые в слова мысли, а на другой обессмысленные, но уже готовые принять смысл слова, – подумать это можно, и формальная логика бессильна высказаться здесь по существу, потому что формального неприличия она здесь не замечает. Но здесь есть онтологическая невозможность, лежащая в природе самой речи и самой мысли и устанавливающая их неразрывность. Мы не можем отмыслить мысль от слова и слово от мысли, не можем их связи разорвать, так же как не можем их и слить, отожествить до полного слияния, но мы сознаем мысль, рожденную в слове и слово, выражающее мысль (двуединство ?????'а)12). И это приговор окончательный, безапелляционный, который должны принять к сведению и употреблению все психологисты, изучающие и истолковывающие генетические процессы. Здесь аксиома, которая не доказывается, а показывается; вся сила убедительности лишь в демонстративности, в прямой очевидности. Но мы думаем и без слов, говорят те, которые хотят забежать за кулисы мысли и подсмотреть, что делается там, за словом (все равно как подсмотреть, что делается у нас в комнате, когда нас там нет). Иные удовлетворяются констатированием того, что известное мыслительное напряжение или даже вообще творческое устремление проходит без слов13). Но ведь при этом речь идет еще не о мысли, а о том, что ее рождению предшествует, об усилии рождающейся мысли, о напряженности умственного пульса, одним словом, речь идет не о речи, но о мышлении как о волевой деятельности, как энергии и, быть может, не о сознании, а о том, что глубже его, о «подсознании». Так, в применении к мышлению как психическому напряжению и в применении к мышлению как рождению мысли из того, что еще не есть мысль, хотя и рождает мысль, это может быть и верно. Но наше суждение относится к существующей уже мысли, к изреченному слову. И здесь сохраняет свою абсолютную силу то, что ????? есть и мысль и слово. Слово не есть лишь орудие мысли, как говорят часто, но и сама мысль, и мысль не есть только предмет или содержание слова, но и самое слово. И однако, мысль не есть слово, ибо пребывает в себе, и слово не есть мысль, ибо имеет свою собственную жизнь. ????? имеет двойную природу, в нем нераздельно и неслиянно слиты слово и мысль, тело и смысл. И то, что может быть высказано о мысли и речи, это же самое должно быть сказано и о слове-смысле. Нельзя говорить о генезисе смысла и слова в отдельности или об их позднейшем склеивании или наложении друг на друга. В этом смысле вообще нет и быть не может генезиса слова, слово не может возникнуть в процессе. Оно может быть или не быть, наличествовать или не наличествовать в сознании, это вопрос факта; оно, уже существующее, может иметь развитие, историю, и в этом смысле и генезис, но все это будет история слова уже данного и существующего. Самое слово объяснить нельзя, так же как и мысль: ни слово, ни мысль в этом смысле не имеют генезиса, не возникают, но суть. Объяснить мысль можно только мыслью же или мысля о ней, что есть явный порочный круг; равным образом и объяснить возникновение слова можно только через слово, следовательно, предполагая слово – творческую энергию уже наличной, внутреннее слово уже прозвучавшим. Нет мысли, не воплощенной в слове, и нет слова, не воплощающего мысль. И в этом смысле объяснить происхождение слова есть вообще ложная задача, недоразумение, недомыслие. Слово необъяснимо, оно существует в чудесной первозданности своей. И самое удивительное в нем и вместе и самое существенное – это нераздельность и неслиянность в нем смысла и формы, идеи и тела. Как идея не существует без воплощения, так и звуки не суть слова без идеи.

Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.

«Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“ содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?…».

«М‹илостивые› г‹осудари›!Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…».

«Икона Христа изображает Его человеческий образ, в котором воображается и Его Божество. Поэтому непосредственно она есть человеческое изображение, а как таковое, она есть разновидность портрета. И потому в рассуждении об иконе следует сначала спросить себя, что вообще представляет собой человеческое изображение как картина или портрет…».

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

«… Книга эта мной давно задумана. Замысел книги мне представляется своеобразным. Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе „воспоминаний“ это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов. Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель.

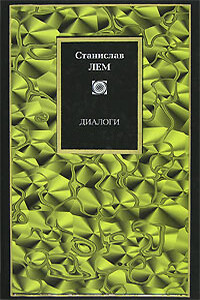

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.