Философия имени - [2]

Итак, повторяем еще раз, наш вопрос стоит на рубеже, от которого в одну сторону лежит обширная и богатейшая область филологии, а в другую ведут стропотные пути философии, но он возникает не как специальная проблема той или другой специальной области знания, но как одно из основных, непосредственных и первичных восприятий человеческого самосознания как ****. Человек есть существо мыслящее и говорящее, слово-мысль или мысль-слово находится в его обладании ранге всякого конкретного высказывания. Человек мыслит в словах и говорит мысль, его разум, ?????, неразрывно связан со словом ?????, ????? есть ?????, – в непередаваемой игре слов говорит нам самосознание.

Итак, что же есть этот ????? – слово-мысль?

Слово есть соединение звуков голоса и шумов, извлекаемых нашими органами речи, причем оно может быть действительно произнесено или только обозначено через письмо или другим способом, например жестом. Эта звуковая масса есть, по удачному выражению стоиков2)), тело слова, ????. Без этого звукового тела нет слова, все равно, будет ли оно произнесено, или только схематически обозначено, или только возникнет в нашем представлении (как ноты уже содержат в себе музыку независимо от исполнения). Как может быть ближе и точнее определено это тело слова, на какие элементы оно может быть разложено, какие элементы в нем окажутся существенными, какие производными, как они возникли и т. д., – эти вопросы мы здесь можем оставить без внимания, они и составляют собственно область науки об языке. Для нас же пока достаточно установить, что всякое слово имеет звуковое тело, реально осуществляемое, т. е. произносимое или только предносящееся в идеальном образе. Существенно в этом деле, очевидно, не физическая сторона звука, тембр голоса, его сила и проч., но определенное соединение звуков, звуковая или музыкальная фраза; в конце концов, может быть определенное соотношение звуковых колебаний, выражаемое математической формулой, даже числом: все равно и конкретное число выражает определенный ритм и звук, строение звукового тела, определяет плоть слова. Тело слова есть форма, в чем бы ни запечатлевалась она, в чем бы ни реализовалась, хотя бы в жесте3). Как форма слово есть нечто воплощенное, принадлежащее природному, материальному миру, вписанное в него, запечатленное и запечатлеваемое в нем*. Есть ли слово такой же предмет внешнего мира, как этот стол, это перо, эти чернила? Есть ли такой предмет вот это написанное слово? Очевидно, да. А это напечатанное? Очевидно, тоже да. А это произнесенное? Почему же нет? Разве же ветер, свистящий в трубе, или всякий другой звук не есть предмет (звуковой) или явление этого мира, не есть вообще материальный предмет? А слово, которое записано на фонографической пластинке, в виде нескольких углублений, или которое звучит из фонографической трубы при вращении валика? А слово, которое я читаю в книге, слышу или осязаю (в азбуке для слепых), или вижу (в случае азбуки для глухонемых)? Почему же нет? Но слово, которое я думаю или которым думаю, хотя и не произношу; которого никто не знает, кроме меня, которое остается в недрах души моей? Пусть это слово беззвучно, но ведь оно не беззначно. Ведь я думаю на определенном языке, а не на языке вообще. Слово мое и внутреннее не остается бесплотно, т. е. бесформенно, хотя и оголено от звука; при этом в моих органах могут происходить какие-то зачаточные артикуляции и в мозгу совершается соответственная работа. Одним словом, слово может не выйти наружу, не проявиться, но оно все-таки существует в своей плоти, его идеальный образ имеется в представлении субъекта, причем наши молчаливые слова-мысли сплошь и рядом переходят в мысль вслух, монолог. Таково и вообще происхождение всякого живого слова, которое исходит из тьмы молчания. Но оно уже присутствует в нем до своего произношения, как предмет в комнате выступает из темноты, бывшей в ней раньше до внесения света. И когда я хочу сообщить свои мысли другому, тогда должен слова, имеющиеся лишь в воображении, образы слов – реализовать, одев их в плоть звуков или знаков, устную или письменную речь, и тем засвидетельствовать, что мои внутренние образы слова, моя внутренняя речь есть то же слово, реализованное только воззрительно, слово воображения; материал же для этого воображения, объект памяти или фантазии и есть слово в конкретности своей. Слово-речь, в обращении человека с человеком, переходя в слово-мысль, постоянно появляется и исчезает с поверхности, подобно реке, уходящей под землю, но там, где она выходит на поверхность, она несет те же самые воды, не новые, а только скрывавшиеся. И если еще можно оспаривать мысль, что мышление совершается словом, а не только им выражается (о чем ниже), то и не приходится спорить о том, что внутреннее слово существует в нас, одевая мысль раньше речи; мы говорим не только вслух, но и внутри себя, про себя, в себе, говорим во сне и наяву, в сознании и забытьи, и разные степени реализации слова, различные способы его психологического переживания не имеют решающего значения для его бытия или сущности, как не имеет значения, слышу ли я симфонию Бетховена в оркестровом исполнении или на рояле, читаю ли ее глазами по нотам, напеваю ли на память, галлюцинирую ли ее, наконец, вызываю ли ее в своей памяти в воображении только внутренним актом, все равно: это есть симфония Бетховена, музыкальный образ, имеющий известную форму, которая может быть воплощена и, даже больше того, только и существует в воображении, ибо оформлять присуще форме, вне этого ее не существует, и сама эта форма и есть в данном случае истинная плоть этого произведения. Разумеется, когда мы принимаем выражение стоиков относительно того, что голос есть тело слова, мы не должны забывать всего своеобразия этого тела, которое отличается от всякого тела природного настолько же, насколько от него отличается всякое произведение человеческого искусства. Последнее есть воплощение замысла-формы, носителем телесности является здесь именно форма, однако необходимо в чем-либо до того бесформенном реализующаяся, облекающаяся в плоть, принимающая, действительно, тело. Форма, присущая известному образу, есть энергия, сила, не материальная, идеальная, однако неразрывная от материи, в ней только сущая, с нею антиномически сопряженная как отрицание, преодоление и утверждение. Это есть идеализованная материя, просветленная формой, причем идеальное самобытное бытие формы осуществляется именно в действии, т. е. воплощаемости, почему и нельзя говорить о бесплотной форме, отвлекаясь от того, что она оформляет. Понятна и относительная независимость формы слова от материн воплощения: оно как будто индифферентно к тому, является ли оно произнесено или написано, или только реализовано воображением, какими-то внутренними, ближе не определимыми артикуляциями; оно остается себе верно и тождественно при всех этих перевоплощениях. Однако, как и всякая форма, слово имеет и свою собственную материю, в которую оно полно и естественно воплощается. Ее оно для себя избирает и ею избирается, для нее оно до известной степени и создается, так что для остальных воплощений она насилуется, является для них не собственной, а переносной (в этом смысле симфония Бетховена написана для оркестра, Венера Милосская изваяна из мрамора, а Собор Парижской Богоматери иссечен из камня, и поэтому ни фортепьянное переложение, ни эстамп и гравюры не могут заменить подлинника, хотя бесспорно, и передают их форму, однако без ее силы и полнозвучности, без полноты ее резонаторов). Человеческое слово есть прежде всего и по преимуществу звуковое слово, реализуемое органами речи. Здесь оно рождается, здесь живет в своей полноте, и все иные формы слова могут быть поняты как надстройки, повторения, копии, произведения этого слова. Мы думаем и пишем словом потому, что им говорим и учимся говорить по слуху, т. е. воспринимая звуковое тело слова. Ближайшее всматривание в природу слова показывает нам, что оно подобно произведению искусства, – или, почему же не сказать прямо, – есть произведение искусств, конечно, sui generis*; в нем существенное различие именно и принадлежит форме, которой необходимо присуща воплощаемость и которая не существует вне воплощения, но сравнительно второстепенное и во всяком случае не решающее значение имеет материя. Тело слова есть его внутренняя форма, и для слова безразлично, каким шрифтом, какой краской, на какой бумаге оно отпечатано – оно сохраняется в своем бытии, подобным же образом данная словесная форма мирится с разными своими реализациями, от внутренних беззвучных артикуляций4) до морского рупора и граммофона5). Надо, конечно, иметь в виду, что здесь разумеется целое слово, как форма, а не только элементы, которые называются формальными частями слова в грамматике, – это грамматическое различие сюда не относится. Сущность формы есть отношение частей, определенный ритм, схема. Поэтому-то любая совокупность звуков, тех самых, из которых составлено слово (как, например, вода и вдоа) или беспорядочный набор букв в том виде, как они наудачу попадаются под руку, не есть слово, ибо не осуществляет данного соотношения, стало быть, не выполняет определенной формы и потому и не есть слово-символ – ?????. И в душе слушающего или читающего эти сочетания пробуждают, самое большее, звуковые образы отдельных букв как таковых, не образующих слова, не входящих в единство формы. И если бы можно было бы себе представить такой случай афазии, при котором была бы утрачена память слова, но сохранилась память на определенные звуки и буквы, то слово и речь были бы невозвратно потеряны. Но звуки и буквы суть настолько же результаты разложения слов, насколько слова суть сложения букв, и если бы были позабыты слова, то и буквы перестали бы быть буквами6).

Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.

«Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“ содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?…».

«М‹илостивые› г‹осудари›!Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…».

«Икона Христа изображает Его человеческий образ, в котором воображается и Его Божество. Поэтому непосредственно она есть человеческое изображение, а как таковое, она есть разновидность портрета. И потому в рассуждении об иконе следует сначала спросить себя, что вообще представляет собой человеческое изображение как картина или портрет…».

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

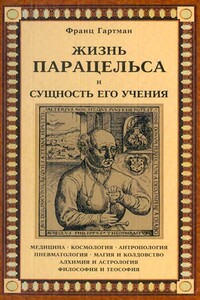

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.