Фауст - [3]

Столь непростая задача настоятельно требует глубокого понимания всех сложностей того периода. Как предмет биографического исследования, Фауст представляет действительно непростую проблему. Мы знаем о нем со слов других людей, из которых Фаусту симпатизировали лишь немногие, а большинство было настроено откровенно враждебно. Всё, что мы знаем о Фаусте, – либо вторично и необъективно, либо заведомо предвзято. Это приводит к двум возможным подходам в оценке Фауста: мы должны или принять его как почти целиком вымышленного литературного персонажа, или очистить образ Фауста от всего, что не может считаться доказанным. Оба подхода имеют недостатки, в равной степени не позволяющие раскрыть сложный характер человека по имени Фауст и то, в какие трудные времена он жил.

Свидетельства жизни Фауста, не вызывающие сомнения своей подлинностью, встречаются в очень немногих исторических источниках. В результате серьёзных исследований за последние более чем 100 лет найдено всего 7 современных Фаусту документов, проливающих свет на эту фигуру. В 1507 году о Фаусте впервые написал аббат Йоганн Тритемий (1462–1516), и в 1513 году о нём упомянул приятель аббата, Конрад Муциан Руф (обычно его называют просто Муцианом, 1471–1526). Затем, в 1520 году, имя Фауста появляется в приходно-расходной книге Георга III Шенка фон Лимбурга (1470–1522), епископа Бамбергского. Следующие документы, в которых упоминался Фауст, будут написаны лишь через 8 лет, причём с разрывом в несколько дней. Первый относится к записям метеорологического журнала приора Килиана Лейба (1471–1553) за 5 июня 1528 года, а второй представляет собой официальную запись из документов города Ингольштадта от 15 июня того же 1528 года.

В Нюрнберге Фауста отметили в официальных записях 1532 года. Позднее его упомянул Иоахим Камерарий (Иоахим Липгард) в письме, датированном 1536 годом. Когда доктор Филипп Бегарди писал о Фаусте в своём труде Index Sanitatis (опубликованном в 1539 году), он утверждал, что Фауст уже умер.

Наибольший интерес вызывает свидетельство аббата Тритемия, автора первого упоминания о Фаусте. Будучи одновременно выдающимся магом и высокопоставленным священником, осуждавшим и в то же время практиковавшим занятия астрологией, этот человек не только регулярно подвергался обвинениям в чёрной магии, но и критиковал других за то же самое. Во времена, когда покровительство со стороны аристократии имело первостепенное значение, Тритемий активно участвовал в политике, то и дело нападая на своих конкурентов. Осуждая того, кто своим «назойливым шумом привлекает внимание королей и правителей», Тритемий в то же время с неподобающим монаху усердием предъявлял собственные полномочия сильным мира сего{4}. Кроме прочего, Тритемий был человеком со связями: одно время к нему прислушивался даже император Максимилиан I. Среди друзей аббата Тритемия числились многие из тех, кто впоследствии оказался в лагере недоброжелателей Фауста, – например, Муциан. В целом это была противоречивая личность.

Письмо Тритемия, о котором идёт речь, было необычным. Это единственный из многочисленных текстов Тритемия, в котором говорится о Фаусте. Начало переписки, как и ответ его корреспондента, астролога Иоганна Вирдунга из Хассфурта (ок. 1463 – ок. 1538), давно утрачены. Однако, кроме текста письма, Тритемий оставил и другие ссылки. Так, он упоминал ещё несколько документов – что-то вроде визитных карточек, полученных от Фауста и уже отосланных Вирдунгу. Тритемий не мог выдумать того положительного, что он писал о Фаусте – по той причине, что Вирдунг уже был знаком с магом и имел кое-какое представление об этом человеке. Впрочем, Тритемий не щадил Фауста. Наоборот, он впрямую обличал мага. Убеждая Вирдунга, Тритемий не мог уйти от деталей, в отношении которых они были согласны друг с другом. Все эти обстоятельства делают письмо Тритемия важнейшим историческим документом.

Несмотря на то что большинство источников занимали враждебную позицию по отношению к Фаусту, известны материалы, говорившие о противоположном, – что в целом отражает сложную, хотя и не вполне сохранившуюся историческую мозаику. Будущее упоминание о зачислении Фауста в университет Гейдельберга в 1509 году не имеет большого значения по причинам, которые мы ещё обсудим. Кроме этих ссылок имя Фауста упоминается и в других письменных работах его современников (в том числе знавших его лично), а также в документах, оставленных теми, кто жил позже, вплоть до начала XVI века. Известны и другие тексты: «Застольные речи» лидера Реформации Мартина Лютера (1483–1546), лекции сподвижника Лютера, Филиппа Меланхтона (1497–1560), письмо аристократа и искателя приключений Филиппа фон Гуттена (1511–1546), различные околоисторические хроники, работы Фауста по демонологии, а также счёт на продажу дома в городе, где он предположительно родился. Но даже столь небольшое количество документов даёт ключи к пониманию разнообразных жизненных интересов Фауста и извилистых поворотов его карьеры.

История Фауста началась с первого письменного упоминания о нём. Фауст вошёл в легенду в тот самый момент, когда он вошёл в письменную историю. Образ вначале был создан отравленным пером Тритемия, а затем приобрёл свои очертания благодаря негативным отзывам других авторов. Но окончательное формирование легенды в её классическом виде произошло лишь после того, как в эту историю вмешался дьявол.

В книге, написанной непосредственными участниками и руководителями освободительного движения в Сальвадоре, рассказывается о героической борьбе сальвадорских патриотов против антинародной террористической диктатуры (1960-1970-е годы).

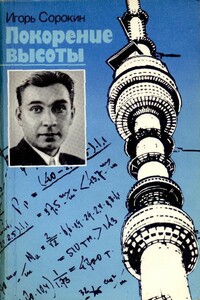

В книге рассказано о жизненном и творческом пути лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук заслуженного строителя РСФСР Н. В. Никитина, показан крупный вклад, который внес он в развитие советского строительного искусства. Значительное место отведено творческому наследию Н. В. Никитина в области индустриализации промышленного и гражданского строительства, в сооружении Останкинской телевизионной башни и других уникальных объектов.

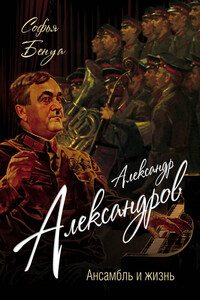

Александр Васильевич Александров – композитор, создатель и первый музыкальный руководитель Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии. Сочетая в своем ансамбле традиции российского бытового, камерного, оперного, церковного и солдатского пения, он вывел отечественное хоровое искусство на международную профессиональную сцену. Мужской полифонический хор с солистами, смешанный оркестр, состоящий из симфонических и народных инструментов, и балет ансамбля признаны и остаются одними из лучших в мире.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.

Отец Бернардо — итальянский священник, который в эпоху перестройки по зову Господа приехал в нашу страну, стоял у истоков семинарии и шесть лет был ее ректором, закончил жизненный путь в 2002 г. в Казахстане. Эта книга — его воспоминания, а также свидетельства людей, лично знавших его по служению в Италии и в России.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.