Фашизм: критика справа - [3]

В вышеуказанном случае мифологизация естественно сопровождается идеализацией. Выделяют лишь положительные аспекты фашизма, сознательно или нет, закрывая глаза на его отрицательные стороны. Этот же приём, но с обратным знаком, используют антинациональные силы в целях мифологизации, сопровождающейся систематическим очернением. Создавая свой миф, они умышленно подчёркивают лишь наиболее спорные стороны фашизма с целью его дискредитации и разжигания ненависти к любым его проявлениям.

В последнем случае весь дальнейший ход рассуждений и аргументация строятся на сознательном обмане, личных пристрастиях и носят совершенно незаконный характер. Стараются доказать наличие причинной связи между событиями и последствиями проигранной войны и внутренней ценностью фашистской доктрины. Для любого вдумчивого исследователя совершенно очевидно, что подобная связь является крайне произвольной. Следует чётко сказать, что вероятная ценность фашизма как доктрины (то есть независимо от конкретной политической ситуации в мире) столь же мало пострадала от последствий проигранной войны, сколь мало была бы она доказана в случае успешного её завершения. Очевидно, что подобный способ умозаключений совершенно незаконен, хотя к нему охотно прибегают беспринципные люди в полном согласии с догмой историзма «Weltgeschichte ist Weltgericht»[3].

Однако, тот, кто в отличие от «неофашистов» новых поколений жил во времена фашизма и, следовательно, знаком с режимом и его приверженцами на личном опыте, признает безо всякой фанатичной односторонности, что далеко не всё было так хорошо. Во времена фашизма, пока он ещё оставался движением, находящимся в процессе развития и нацеленным на переустройство общества, пока его возможности были ещё не исчерпаны и не успели окончательно выкристаллизоваться, вполне было допустимо некоторое ограничение критики. Поэтому те, кто, подобно нам, отстаивал порядок идей лишь частично совпадавших с фашизмом (или немецким национал-социализмом), не осуждали данные движения, несмотря на ясное осознание их спорных и отрицательных сторон, в надежде на возможное дальнейшее развитие, на исправление и устранение имеющихся недостатков (чему следовало оказывать всяческое содействие).

Сегодня, когда фашизм как историческая реальность остался в прошлом, положение должно измениться. Вместо обычной для «мифа» идеализации, необходимо постараться отделить зёрна от плевел. Это полезно не только в теоретических целях, но и для практической ориентации с учётом возможной политической борьбы. Поэтому не стоит принимать tout court[4] эпитет «фашист» или «неофашист». Имеет смысл называть себя фашистами — если есть желание — подразумевая положительные, а не отрицательные стороны фашизма.

Кроме того, необходимо учитывать, что помимо позитивных и негативных аспектов фашизм как движение, способное к дальнейшему развитию, включал в себя различные тенденции и решить, какая из них возобладала бы (если бы всё не парализовало военное поражение и крах нации), могло только будущее. В Италии (как и в Германии) единство не исключало наличия довольно значительных разногласий внутри режима. Мы имеем в виду не различные идеологические течения, представленные тем или иным индивидом или группой лиц. В большинстве случаев они бездействовали, и мы не намерены останавливаться на них в нашем исследовании. Скорее речь идет о людях, входящих в структуры фашистского режима, в целом его принявших и участвовавших в его практической государственной и законотворческой деятельности. Их наличие можно считать второй и основной причиной необходимости преодоления «мифа» и избирательного подхода к фашизму. Следует также принять во внимание существование двух периодов фашизма: классического фашизма двадцатилетнего периода и фашизма времён республики Сало. Безусловно, между ними существовала идейная преемственность, но были и значительные расхождения в политической доктрине, что отчасти было вызвано фатальным стечением обстоятельств. Это лишний раз доказывает необходимость более избирательного подхода, а также является ярким свидетельством того, сколь опасную путаницу влечёт за собой «мифологизация». Именно последняя становится серьезным препятствием на пути сплочения разрозненных сил, в целом стремящихся к одному и тому же.

В связи с этим следует подчеркнуть также необходимость в расширении горизонтов, в более широком взгляде на наше прошлое. Действительно, если одни сегодня считают фашизм неким «пробелом», случайным отклонением в нашей новейшей истории, то другие производят впечатление новорожденных, для которых не существует ничего кроме вчерашнего дня. Обе эти позиции неудовлетворительны и необходимо решительно препятствовать всем попыткам навязать в качестве единственно возможной альтернативы фашизм-антифашизм, исчерпав тем самым всякую возможность политической дискуссии. В результате подобной постановки вопроса стало, например, невозможным быть антидемократом без того, чтобы тебя автоматически не причислили к «фашистам» или коммунистам. Этот замкнутый круг — абсурден. Поэтому необходимо вспомнить сказанное нами в начале и отказаться от близорукой перспективы, к которой ведет подобная «альтернатива».

Cборник объединяет в себе тридцать статей разных лет известного итальянского мыслителя–традиционалиста Юлиуса Эволы (1898–1974). Материалы посвящены древней героической религии —митраизму, различным аспектам исторического процесса «регрессии каст», расовому вопросу, проблеме европейского единства и другим темам. Большинство из них публикуются на русском языке впервые.

«Восстание против современного мира» — главный труд итальянского мыслителя-традиционалиста Юлиуса Эволы (1898-1974). Книга состоит из двух частей: первая посвящена сравнительному изучению главных черт традиционных в понимании Эволы цивилизаций, а вторая —толкованию общего смысла истории с незапамятных времен до наших дней. Мыслитель демонстрирует, что в основании всех традиционных цивилизаций лежит связь с миром Бытия, с трансцендентным, а появление современного мира обусловлено последовательным процессом вырождения и упадка.

Если вы довольны современным миром и продолжаете тешить себя иллюзиями прогресса - эта книга не для вас.Если вы махнули рукой на этот мир, решив покинуть его ради самосовершенствования или спасения души, эта книга вряд ли попадет в ваши руки.Если вы догадываетесь, что окружающий мир далек от того, чтобы быть "лучшим из возможных" и сомневаетесь в том, что человек есть "венец творения", но не находите в себе достаточно сил, чтобы противостоять ему, предпочитая плыть по течению, у вас есть шанс, прочтя эту книгу, изменить свою позицию.Если же, наконец, вы предполагаете, что человеческое состояние есть лишь одно из возможных состояний, но также обладающее своим смыслом, что ваша жизнь здесь и сейчас есть не простая случайность или следствие некого греха, но, скорее, один из этапов долгого пути, тогда, возможно, вы найдете в этой книге ориентиры, которые помогут вам честно и осознанно пройти свой путь, не увиливая от возможных испытаний, но и не попадаясь на соблазны и ловушки, подстерегающие вас на этом пути.

Барон Юлиус Эвола, философ-"традиционалист", для итальянского нацизма был примерно тем же, что Ницше — для немецкого, причем в более прямом виде: его довоенные работы посвящены теоретическому обоснованию фашизма. Послевоенные работы — переосмысление идей фашизма, философия в чистом виде (таких во второй половине XX века очень мало).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее издание впервые представляет русскоязычному читателю эссе традиционалиста Юлиуса Эволы «Даосизм» (1959). В данной работе итальянский мыслитель рассматривает основные понятия и философские положения древнего китайского учения, предлагая авторскую интерпретацию оных. Для широкого круга интересующихся традиционализмом, западной мыслью ХХ века и восточной философией. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

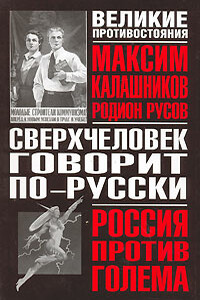

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.