Этот ребенок - я сам - [7]

И все же основными иллюстраторами книг Носова стали профессиональные художники-сатирики, мастера карикатуры. Косвенное, но убедительное объяснение этому мы находим у одного из мастеров «веселого цеха», уже упомянутого нами Н. Э. Радлова.

Приводя в одной из своих статей словарное определение понятия карикатуры («карикатура — это изображение лица, события или предмета с намеренным подчеркиванием и преувеличением характерных черт с целью осмеяния»), Радлов далее пишет, что художник, создающий подобные образы, должен хорошо знать предметный мир, постоянно накапливать опыт в его познании через наблюдения и — уметь рисовать.

«Сущность приема художника-карикатуриста заключается в том, что его представления о предметном мире должно быть настолько конкретным, чтобы даже в тех случаях, когда он не может знать предмет, — пишет Радлов, — графический символ его был абсолютно убедительным и зритель но был бы затруднен в угадывании изображаемого… (Бесценная черта для детской книги! — Л. К.) Карикатура, — рассуждает далее Радлов, — искусство чистого представления… Метод карикатуры — установка на смешное». Вот оно это главное, необходимое нам качество. Если есть литературное произведение с установкой на смешное, значит, оно нуждается в таких же иллюстрациях — с установкой на смешное. Натренированная натурными упражнениями способность к «чистому представлению» с установкой на смешное и есть главное качество художника юмористической детской книги. Владеют ею в полной мере художники, отточившие остроту глаза и руки. Но успеха в детской книге достигают лишь те, кому присуще «сочувствие к достоинствам человека», к достоинствам ребенка, в ком острота чувства смешного, степень отчетливости представлений о предметном мире не противоречат детскому восприятию. Видимо, важно, чтобы в какой-то момент художник мог, как и Носов, воскликнуть: «Этот ребенок — я сам!»

Необходимость иллюстрации в детской книге бесспорна. Простые слова Николая Васильевича Кузьмина, видящего достоинства иллюстрации в том, «чтобы помочь читателю зрительно воспринять образы… мастера слова», здесь как нельзя более уместны. Вспоминается, что еще А. Бенуа говорил, что читатель находится как бы под руководством художника, и в этом руководстве заключается самая цель рисунков в книге. А руководство ребенку, конечно, необходимо, тем более, что у него необычайно остра потребность увидеть то, что сказано словом. Увиденное он запоминает надолго, иногда на всю жизнь. Вот почему столь высоки наши требования к иллюстрации, вот почему иллюстрация должна быть искусством.

Носов писал: «Произведение не будет художественным, если в нем ничего не оставлено для творческой мысли читателя, для его воображения». Воображение художника-иллюстратора свободно, но в рамках произведения, и находится от него в определенной зависимости. Характер носовских произведений, думается, требует от иллюстратора определенных стилистических задач — меры смеха, меры гротеска. Носовский герой — это тип современного советского ребенка, воспитываемого в определенных нормах поведения и морали. Вера в реальность, в подлинность этих героев необходима читателю-малышу. Как только художники проникаются такой верой сами, появляются живые, непосредственные, узнаваемые дети, рождается художественный мир, согласный с миром Носова.

В последние годы вышло немало сборников повестей и рассказов Носова в оформлении и с иллюстрациями художников новых поколений. Они зачастую решают Носова по-своему, без оглядки на предшественников (что неплохо), но и без оглядки на Носова (что никуда не годится). Так в сборнике «Тук-тук-тук!», проиллюстрированном Г. Огородниковым («Детская литература», 1980 г.) появились условные мальчики как знак смешного, юмористического, как элемент некой игры в смешное. Автомобили, дома, абсолютно все стало игрушечным, нереальным, а конкретная проза Н. Носова интерпретирована как условная сказка.

Художник Г. Юдин нащупывает иные возможности иллюстрирования прозы писателя. В вышедший в «Прогрессе» на английском и испанском языках сборник произведений Н. Носова (1982) он впервые ввел рисованный портрет писателя, чуть шаржированный в соответствии с веселым настроением всей книги. От пай-мальчиков здесь не осталось и следа. Рыжий, конопатый и розовощекий Мишка или Коля (кто их разберет) выделывает на турнике кренделя и лихо орет, как и полагается нынешнему раскованному ребенку. А висящие тут же кот и собака говорят о том, что читателя ожидает игра, ее условия художник предлагает сразу, на обложке. Вот почему повесть «Веселая семейка», превращается в полную забавных приключений историю, которая все-таки происходит не в реальности, а на страницах книги. Впрочем, художник отдает дань нынешнему интересу к научной познавательности и рисует, например, на всю страницу инкубатор, — глядя на него, вполне можно и самому сделать такой же. Издание отмечают черты, присущие сегодняшней детской книге.

Вот так на протяжении почти сорока лет менялся и меняется подход художников-иллюстраторов к произведениям И. Н. Носова. В истории детской книжной графики остаются работы, в которых мир образов писателя воссоздан с талантливой проникновенностью. Они как путеводная нить ведут нас по истории советской веселой книги, обозначая ее вехи и вершины, то значительные, то более скромные. Яркие, озорные рисунки Аминадава Каневского, простодушно-ребячливые образы Ивана Семенова, остроумные — Виталия Горяева, лирико-комические Генриха Валька, артистичные и добрые Алексея Лаптева, — это так или иначе всё Носов и всё наша отечественная книга. Это ее реальный, правдивый и безыскуственный мир детства, в котором добро и зло как на ладони.

Александр Алексеев (1901–1982) – своеобразный Леонардо да Винчи в искусстве книги и кинематографе, художник и новатор, почти неизвестный русской аудитории. Алексеев родился в Казани, в начале 1920-х годов эмигрировал во Францию, где стал учеником русского театрального художника С.Ю. Судейкина. Именно в Париже он получил практический опыт в качестве декоратора-исполнителя, а при поддержке французского поэта-сюрреалиста Ф. Супо начал выполнять заказы на иллюстрирование книг. Алексеев стал известным за рубежом книжным графиком.

Данная книга создана в помощь людям, у которых возникает необъятный интерес. Интерес, связанный с вопросом дизайна и искусства. Как дизайнер или художник становится тем или иным представителем своей профессии? Есть ли что-либо общее в пути искусства и дизайна, возможно ли нам его повторить? Какой жизненный путь он проходит? В книге вы познакомитесь с известными дизайнерами и их работами: Дитерс Рамс, Джонатан Айв, Фернандо Гутьеррес, Фуми Шибата, Артемий Лебедев и другими.

Первая в России книга о патафизике – аномальной научной дисциплине и феномене, находящемся у истоков ключевых явлений искусства и культуры XX века, таких как абсурдизм, дада, футуризм, сюрреализм, ситуационизм и др. Само слово было изобретено школьниками из Ренна и чаще всего ассоциируется с одим из них – поэтом и драматургом Альфредом Жарри (1873–1907). В книге английского писателя, исследователя и композитора рассматриваются основные принципы, символика и предмет патафизики, а также даётся широкий взгляд на развитие патафизических идей в трудах и в жизни А.

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

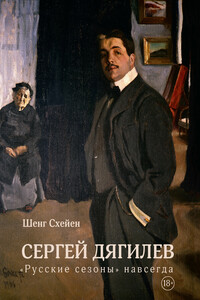

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

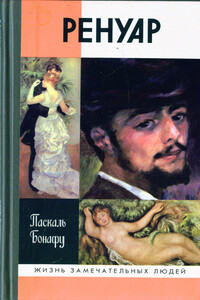

За шесть десятилетий творческой жизни Пьер Огюст Ренуар, один из родоначальников импрессионизма, создал около шести тысяч произведений — по сотне в год, при этом его картины безошибочно узнаваемы по исходящему от них ощущению счастья и гармонии. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара единственным великим художником, не написавшим ни одной печальной картины. Его полотна отразили ту радость, которую испытывал он сам при их создании. Его не привлекали героические и трагические сюжеты, он любил людей, свет и природу, писал танцующих и веселящихся горожан и селян, красивые пейзажи и цветы, очаровательных детей и молодых, полных жизни женщин.Соотечественник Ренуара историк искусств Паскаль Бонафу рассказывает о его непростых отношениях с коллегами, продавцами картин и чиновниками, о его живописных приемах и цветовых предпочтениях, раскрывает секрет, почему художник не считал себя гением и как ухитрялся в старости, почти не владея руками и будучи прикован к инвалидному креслу, писать картины на пленэре и создавать скульптуры.