«Это просто буквы на бумаге…» Владимир Сорокин: после литературы - [19]

В «Hochzeitsreise» есть целые диссертации о том, какая пища идет, а какая не идет под водку, как следует пить этот напиток и чем закусывать, как готовится самое сложное блюдо китайской кухни – хрустальный поросенок. Но своего апогея эта тема достигает в недавней пьесе «Щи», сюжет которой вращается вокруг мясной и рыбной кулинарии, попавшей под запрет в связи с победой «зеленых» (они и их сторонники именуются «экошвайнами») и ставшей уголовным преступлением. Главные герои этого драматического произведения – «повара в законе» Борщ Московский, Царская Уха, Рассольник, Баранья Котлета из Питера, Рысь-на-Вертеле, их менее авторитетные коллеги и «шестерки». Тайный блатной орден знатоков мясной и рыбной кухни замышляет завладеть уникальной коллекцией замороженных в специальных холодильных контейнерах щей и, продав «фальшак» французам, распределить основную часть коллекции среди братвы. Место в иерархии ордена определяется знанием старых, запрещенных кулинарных рецептов. Его члены постоянно «прогоняют рецептуру» борща, ухи, щей, котлет, и по виртуозности ответов можно судить об их положении в блатной среде. Здесь применен типичный сорокинский ход: триумф кулинарии связан с ее запретом и уголовным преследованием (действие пьесы разворачивается в XXI веке, когда за убийство курицы уже дают четыре года тюрьмы). В который раз материализуется пословица «запретный плод сладок». В условиях жесткого дефицита реальных запретов в современном обществе (к тому же существующие запреты сплошь и рядом не выполняются) писатель вводит виртуальный запрет. Его письмо не может функционировать вне запрета, преодолением которого оно является. При этом содержание запрета особого значения не имеет: это может быть «немецкая вина», мясная и рыбная пища или наркотики (как в «Dostoevsky-trip»). Главное – наглядно продемонстрировать фиктивность любого запрета, становящегося дополнительным стимулом к его преодолению. Писательские щупальца постоянно направлены в сторону того, что объявляется невозможным и в силу этого становится необходимым. Литература мыслится как эксцесс, предполагающий высокую степень репрессивности. Просто в 1980-е годы запреты не надо было изобретать, их и так было предостаточно, – а теперь изобретение запрета стало важной частью творческого процесса. Каждый запрет содержит в себе необходимость собственной трансгрессии, эксцесс. Единственное средство избежать эксцесса – это ничего не запрещать, но какое общество может позволить себе такое?

Впервые я познакомился с работой Сорокина в устном исполнении. Это было в 1986 году, когда Андрей Монастырский дал мне магнитофонную кассету с записью «Писем Мартину Алексеевичу». Они вошли в мою жизнь вместе с голосом исполнителя; интонации дошли до меня раньше самого текста, так что до сих пор, перечитывая пятую часть «Нормы», я слышу модуляции голоса Монастырского. Устное проговаривание важно для судьбы многих других текстов этого автора. Читать их – значит также исполнять, всерьез принимая стремление Сорокина к миру, где, по крайней мере на бумаге, будет возможно все, а жизнь будет развиваться по своим, глубоко внелитературным законам.

Приемы и мотивы

Оскорбляющая невинность

Игорь Смирнов

W. Blake. «Songs of Innocence», «Introduction»

1. Баловень немецкой прессы, Владимир Сорокин, чьи сочинения публиковались в издательстве Хаффманса, был предан ею на заклание после выхода в свет в Германии его романа «Сердца четырех» (1993). Верена Ауфферман пришла к заключению в газете Die Zeit, что «роман не удался». Ей вторит Кристоф Келлер в Badische Zeitung: «„Сердца четырех“ – литературная капитуляция Сорокина». По-человечески можно понять критиков, возмущенных и смущенных текстом Сорокина, где речь идет об убийце матери, который привязчиво не расстается с ее, превращенным в жидкость и налитым в бидон, телом, и о многом подобном, – скажем, о мальчике, смакующем головку члена, отрезанного у его отца. По-человечески, и это значит: подчиняя себя нравственному императиву, блюдя уголовный кодекс, полагаясь на социальную справедливость. Что нельзя понять по-человечески, так это – человека. Тавтология не ведет к открытию. Человек, думающий о себе самом по-человечески, – масло масляное. Проза Сорокина требует от нас, чтобы мы взглянули на себя со стороны, чтобы мы толковали не ее, но себя. С какой именно стороны?

Удивительно, что гнев критиков низвергся на Сорокина в Германии так поздно. Почему не тогда, когда был переведен «Обелиск», где живописуется орально-анальный инцест дочери и матери? Почему не после «Месяца в Дахау», где рассказывается о русском писателе, съедающем на обед в нацистском концлагере еврейского мальчика? Ждали, что Сорокин одумается? В привычном гуманном самообольщении надеялись на то, что l’enfant terrible социализуется, когда повзрослеет? Или не догадались вовремя, что имеют дело не столько с литературой, которой, раз она всего лишь фантазирует, позволительна любая, даже самая непристойная и злокозненная, дерзость, сколько с чем-то почти неопределимым, «нелитературным», как обозначил это Михаил Рыклин в «Террорологиках»

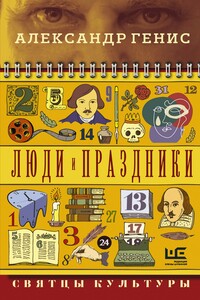

Александр Генис ("Довлатов и окрестности", "Обратный адрес", "Камасутра книжника") обратился к новому жанру – календарь, или "святцы культуры". Дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и айфона он считает личными праздниками и вставляет в список как общепринятых, так и причудливых торжеств. Генис не соревнуется с "Википедией" и тщательно избегает тривиального, предлагая читателю беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, вскрывающее суть определение.

В новую книгу известного писателя, мастера нон-фикшн Александра Гениса вошли филологический роман «Довлатов и окрестности» и вдвое расширенный сборник литературных портретов «Частный случай». «Довлатов и окрестности» – не только увлекательное повествование о его главном герое Сергее Довлатове (друге и коллеге автора), но и оригинальный манифест новой словесности, примером которой стала эта книга. «Частный случай» собрал камерные образцы филологической прозы, названной Генисом «фотографией души, расположенной между телом и текстом».

«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода».

Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она – произведение искусства. «Утро в сосновом бору», «Грачи прилетели», «Явление Христа народу» – эти и другие полотна давно превратились в незыблемые вехи русской культуры, так что скользящий по ним глаз мало что отмечает, помимо их незыблемости. Как известно, Александр Генис пишет только о том, что любит. И под его взглядом, полным любви и внимания, эти знаменитые-безвестные картины вновь оживают, превращаясь в истории – далекие от хрестоматийных штампов, неожиданные, забавные и пронзительные.Александр Генис – журналист, писатель и культуролог.

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.