«Это просто буквы на бумаге…» Владимир Сорокин: после литературы - [15]

В этой связи интересно постепенное выветривание раннего фекального пласта из сорокинских текстов. Говно первоначально функционировало в его текстах как знак автоматического коллективизма, именуемого «нормой» и связанного с недавним деревенским прошлым большинства советских людей. В 1990-е годы «норма» перестает потребляться по единым, предписанным свыше принципам. Каждый начинает производить свою «норму» внутри себя. В прошлом экзогенная, она становится эндогенной и вызывает ассоциации уже не с говном, служившим символом предшествующего периода, а с массово совершаемыми актами трансгрессии, обладающей в переходный период как индивидуальными, так и остаточными коллективными чертами. Говно из «Писем Мартину Алексеевичу» (пятая часть «Нормы») еще полностью коллективное и речевое, оно пренебрегает принципом противоречия – «я срал на тебя», «я срать с тобой рядом не сяду» – ради высшей праведности, которая, правда, никогда не называется. Оно совершенно нефизиологично. Напротив, говно, которое Майк из сценария фильма «Москва» выкачивает с помощью насоса из перевозчика черного нала Льва, сугубо физиологично. Будучи результатом чего-то среднего между пыткой и «опусканием», оно просто разбрызгивается, вылетая из индивидуального ануса вовне, не создавая никакой коллективной связи. Эти новые фекалии, по сути, такая же собственность, как и деньги, не случайно одно обменивается на другое (выдержав пытку, Лев получает право не возвращать Майку триста тысяч долларов). На последнем витке сорокинской литературной спирали начинает срабатывать психоаналитическое сближение денег с фекалиями, на которое в «Норме» и других ранних текстах был наложен принципиальный запрет. От поглощения «нормы» нельзя было откупиться никакими деньгами, от ее употребления не было освобождено даже большинство диссидентов; им при этом, правда, разрешалось морщиться и ругаться. Другими словами, в советские времена акт поедания «нормы» определял социальный статус человека и его самооценку – поэтому от него и нельзя было откупиться (крайне редки были те, кому такая идея приходила в голову). Шестидесятники были последним советским поколением «нормы». Нелюбовь к ним Сорокина, высказываемая им в интервью последних лет, видимо, объясняется тем, что литература еще представляется им социальным ритуалом, своеобразной прикладной футурологией, эффективность которой можно оценивать с точки зрения содержания. Концептуализм в понимании Сорокина состоит в том, что литература – это «знаки на бумаге» и ничего больше. Отрицание какой-либо социальной роли литературы странным образом сближает его с Набоковым, хотя последний учреждает вместо социальной ангажированности культ детали и мастерства, от которого автор-концептуалист также стремится дистанцироваться (другое дело, насколько это ему удается).

В некоторых ранних сорокинских текстах предпринимается попытка создать на основе соцреализма настоящий новый язык, о содержании которого читатель может догадываться по аналогии с технологическими и идеологическими штампами. Немало таких слов есть в финале рассказа «Геологи», в пьесах «Доверие» (1987), «Юбилей» (1989) и в «Норме». Этот заново изобретаемый им язык не только маркирует дистанцию писателя от идеологии, но и способствует ее восприятию как ритмизованного шума, смысл которого вовсе не обязательно понимать, если вы овладели его формой. Талант писателя заключается в создании у читателя впечатления достоверности таких шумовых языков, языков-криков, состоящих из набора фонем (как в конце «Писем Мартину Алексеевичу»), языков-плачей, незаметно переходящих в пародию на плач (например, в рассказе «Обелиск»). Эти языки необходимо двойственны, будучи, с одной стороны, принадлежностью коллективного тела, а с другой – снабженные косвенными признаками концептуального авторства. Именно они лучше всего обеспечивали авторскую «вненаходимость» в ранних текстах писателя. Но рай неприемлемости – увы! – всегда слишком хрупок, и наше пребывание в нем зависит от ряда неконтролируемых, привходящих обстоятельств. Принцип производства сорокинских языков отличается от заумной речи тем, что их прототипы существуют в социуме и приглашают нас их опознать. Оригинальна в них именно неоригинальность. Вооруженный этими языками, писатель долгое время был неуязвим, так как у него не было внутреннего мира и в отношении практически любого языка он мог сказать: «Твое внешнее и есть мое внутреннее. Сотри свое внешнее – и ты сотрешь мое внутреннее». Мало кто из концептуалистов так остро поставил вопрос о праве на субъективность и дал на него столь однозначно негативный ответ: субъекта надо искать не в тексте. Дистанция от коллективной речи проходит внутри этой речи. В этом варианте соц-арта искушенность пишущего напрямую связана с его наивностью, является ее продолжением. Сорокин культивирует в себе эту наивность, хорошо подмеченную И. Смирновым, наивность, позволяющую ему заглянуть в механизм коллективной речи глубже, чем это удавалось более искушенным литераторам. Значимость первых текстов писателя неотделима от их социальной невостребованности. Иногда они вызывали нравственное осуждение даже в кругу его друзей, концептуалистов старшего поколения. Больше десяти лет он умудрялся создавать не создавая и лучше других пользоваться преимуществами ситуации, когда шанс давался в первую очередь коллективной субъективности и ее агентам. Он научился присваивать атрибуты коллективного субъекта на очень высоких этажах абстрактности, противопоставляя ему не более развитую личность, как это делают философы, а его же самого в его предельных проявлениях, ускользающих от сознательного контроля. Из речи неожиданно вываливалось тело или как бы сам собой вскрывался ее тщательно законспирированный пласт. Он поместил свой рай в ад коллективных тел, в их не устающую шокировать изнанку, более десяти лет оставаясь неприемлемым и одновременно невозмутимым.

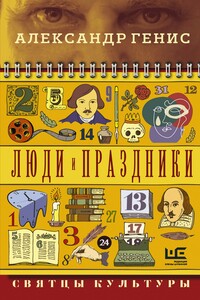

Александр Генис ("Довлатов и окрестности", "Обратный адрес", "Камасутра книжника") обратился к новому жанру – календарь, или "святцы культуры". Дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров, а также радио, интернета и айфона он считает личными праздниками и вставляет в список как общепринятых, так и причудливых торжеств. Генис не соревнуется с "Википедией" и тщательно избегает тривиального, предлагая читателю беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, вскрывающее суть определение.

«Русская кухня в изгнании» — сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х., — это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами — настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России.Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией.

В новую книгу известного писателя, мастера нон-фикшн Александра Гениса вошли филологический роман «Довлатов и окрестности» и вдвое расширенный сборник литературных портретов «Частный случай». «Довлатов и окрестности» – не только увлекательное повествование о его главном герое Сергее Довлатове (друге и коллеге автора), но и оригинальный манифест новой словесности, примером которой стала эта книга. «Частный случай» собрал камерные образцы филологической прозы, названной Генисом «фотографией души, расположенной между телом и текстом».

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода».

Когда вещь становится привычной, как конфетный фантик, мы перестаем ее замечать, не видим необходимости над ней задумываться, даже если она – произведение искусства. «Утро в сосновом бору», «Грачи прилетели», «Явление Христа народу» – эти и другие полотна давно превратились в незыблемые вехи русской культуры, так что скользящий по ним глаз мало что отмечает, помимо их незыблемости. Как известно, Александр Генис пишет только о том, что любит. И под его взглядом, полным любви и внимания, эти знаменитые-безвестные картины вновь оживают, превращаясь в истории – далекие от хрестоматийных штампов, неожиданные, забавные и пронзительные.Александр Генис – журналист, писатель и культуролог.

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.