Естественная история разрушения - [34]

Один из самых впечатляющих аспектов писательской позиции Амери состоит в том, что он, принадлежащий к числу тех немногих, кто знает подлинные границы сопротивляемости, доходит в противоборстве до абсурда. Résistance, пусть и без доверия к его действенности, résistance quand même[204], а именно из принципиальной солидарности с жертвами и нарочито в пику всем плывущим по течению истории, – вот сущность философии Лмери. Она сознательно ассоциируется с экзистенциализмом французского происхождения и ни в чем не сродни апологетическому экзистенциализму, который декларировала послевоенная немецкая культура и который Лмери воспринимал как оппортунистический и пренебрежительный. Экзистенциально-философская позиция, которую Лмери занял, ориентируясь на Сартра, не делала никаких уступок истории, скорее она являет собой пример необходимости упорного протеста, а как раз такой грани послевоенной немецкой литературе явно недоставало. «Если и существует общность между мной и миром, чей все еще не отмененный смертный приговор я признаю как социальную реальность, то она тонет в полемике. Не хотите слушать? Слушайте. Не хотите знать, куда ваше равнодушие способно в любую минуту снова завести вас самих и меня? Я вам скажу»[205].

Энергию, двигавшую полемикой Лмери, он черпал из неутолимого ресентимента. Большая часть его эссе посвящена оправданию этого чувства, в котором обычно усматривают заблокированную жажду реванша, причем это оправдание предполагает, что ресентимент есть неотъемлемый компонент по-настоящему критического взгляда на прошлое. Ресентимент, пишет Амери, «пригвождает каждого из нас к кресту разрушенного прошлого. Выдвигает абсурдное требование сделать необратимое обратимым, свершившееся – несвершившимся»[206]. И он держится этой абсурдности, признавая свою пристрастность и оценивая ее как свидетельство, что «моральная правда»[207] конфликтной ситуации, в которой он находится, состоит не в готовности к примирению, но в беспрестанном обличении несправедливости. Лмери более чем далек от мысли, что ему «можно компенсировать выстраданное»[208], хотя позволяет себе выстроить умозрительное допущение, что фламандец-эсэсовец Вайс, бивший его по голове черенком лопаты, в тот миг, когда стоял перед расстрельной командой, постиг моральную правду своих злодеяний. «В этот миг он был со мной – и я уже не был один на один с черенком лопаты. Мне хотелось бы верить, что в минуту казни он так же, как я, желал повернуть время вспять, сделать случившееся неслучившимся. Когда его вели к месту казни, из супостата он вновь сделался ближним»[209]. Уже сослагательным наклонением «хотелось бы верить» Лмери ставит свое допущение под сомнение, хотя его правдоподобность отвергнуть нелегко. В этом примере, где Лмери проверяет свой ресентимент, речь явно идет не о моральном «очищении» эсэсовца Вайса и, стало быть, не о восстановлении чего-то вроде jus talionis, сиречь права на равное возмездие, а, как в любой строчке Лмери, о попытке актуализировать не решенный до конца – в моральном смысле – конфликт между одоленными и одолевшими, который, как подчеркивает Лмери, не мог заключаться «в мести, осуществляемой пропорционально перенесенным страданиям»[210]. Так же мало, как в возможность мести, Лмери верит и в изначально, по его словам, спорную, имеющую разве только теологический смысл и потому нерелевантную для него идею искупления. То есть обсуждается не улаживание конфликта, а его раскрытие. Заноза ресентимента, которую Лмери в своей полемике передает нам, требует признания права на ресентимент, что означает ни много ни мало как целенаправленную попытку сенсибилизировать состояние сознания народа, «уже реабилитированного временем» и желающего поставить себя на первое место. «Безудержные нравственные фантазии», каким предается Лмери по ходу этих раздумий, имели бы, если б стали требованием самого немецкого народа, «невероятный вес и уже благодаря этому» воплотились бы в реальность. «Немецкая революция была бы наверстана, Гитлер отменен»[211].

О подобными гипотезами касательно все ж таки мыслимого добровольного реформирования нации Лмери выходит в сферу почти утопической для него надежды. Воображение рисует здесь страну, где и жертвы вновь смогли бы жить, реституцию утраченной родины, которая так занимала Лмери. Горячую личную заинтересованность, с какой он в этом плане отстаивает свою позицию, поймет лишь тот, кто попробует осмыслить особенное значение, которое имело для этого автора его происхождение из австрийской глубинки. Форарльберг, где жили многие поколения семейства Майер[212], и Зальцкаммергут, где Лмери вырос, создали качественно иную текстуру фоновых обстоятельств эмиграции и изгнания, нежели, например, Берлин или Вена. Ввиду нашей понятной неосведомленности в этих вещах нам и ныне в общем-то представляется невероятным, что вердикт Нюрнбергских законов затрагивал не только до известной степени абстрактное еврейство больших городов, но и молодого еврея из Гмундена, чей отец, тирольский императорский егерь, сложил голову на войне, человека, который, по признанию Амери, ничем не выбивался из однослойной австроцентрической картины мира и в лучшем случае «был привержен посредственной почвеннической литературе». Начатый Нюрнбергскими законами процесс унижения, лишения достоинства наверняка мучительно ранил Амери, тем более что настиг его внезапно, без подготовки. В детстве и юности ему не внушали, что гонения всегда прекращались лишь на время, он не ведал глубочайшего чувства инородности, какое ассимиляционная среда навязывала даже самому ретивому ассимилянту и о каком повествуют столь многие еврейские автобиографии. Он действительно считал, что находится у себя дома. «Теплым летним вечером, – пишет Амери в книжке «Местечки», – он бродит вместе с другом по лесам Ракса, обводит взглядом горную гряду Земмеринга, которую обессмертил Петер Альтенберг, от избытка чувств обнимает своего спутника за плечи и говорит: отсюда нас никто не прогонит»

Роман В. Г. Зебальда (1944–2001) «Аустерлиц» литературная критика ставит в один ряд с прозой Набокова и Пруста, увидев в его главном герое черты «нового искателя утраченного времени»….Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века».

В.Г. Зебальд (1944–2001) – немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Головокружения» вышел в 1990 году.

В. Г. Зебальд (1944–2001) — немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Кольца Сатурна» вышел в 1998 году.

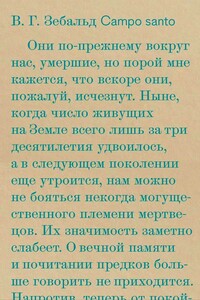

«Campo santo», посмертный сборник В.Г. Зебальда, объединяет все, что не вошло в другие книги писателя, – фрагменты прозы о Корсике, газетные заметки, тексты выступлений, ранние редакции знаменитых эссе. Их общие темы – устройство памяти и забвения, наши личные отношения с прошлым поверх «больших» исторических нарративов и способы сопротивления небытию, которые предоставляет человеку культура.

В книге приводятся свидетельства очевидца переговоров, происходивших в 1995 году в американском городе Дейтоне и положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине и первому этапу югославского кризиса (1991−2001). Заключенный в Дейтоне мир стал важным рубежом для сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман), для постюгославских государств, всего балканского региона, Европы и мира в целом. Книга является ценным источником для понимания позиции руководства СРЮ/Сербии в тот период и сложных процессов, повлиявших на складывание новой системы международной безопасности.

Эта книга рассказывает об эволюции денег. Живые деньги, деньги-товары, шоколадные деньги, железные, бумажные, пластиковые деньги. Как и зачем они были придуманы, как изменялись с течением времени, что делали с ними люди и что они в итоге сделали с людьми?

Говорят, что аннотация – визитная карточка книги. Не имея оснований не соглашаться с таким утверждением, изложим кратко отличительные особенности книги. В третьем томе «Окрика памяти», как и в предыдущих двух, изданных в 2000 – 2001 годах, автор делится с читателем своими изысканиями по истории науки и техники Зауралья. Не забыта галерея высокоодаренных людей, способных упорно трудиться вне зависимости от трудностей обстановки и обстоятельств их пребывания в ту или иную историческую эпоху. Тематика повествования включает малоизвестные материалы о замечательных инженерах, ученых, архитекторах и предпринимателях минувших веков, оставивших своей яркой деятельностью памятный след в прошлые времена.

Во второй книге краеведческих очерков, сохранившей, вслед за первой, свое название «Окрик памяти», освещается история радио и телевидения в нашем крае, рассказывается о замечательных инженерах-земляках; строителях речных кораблей и железнодорожных мостов; электриках, механиках и геологах: о создателях атомных ледоколов и первой в мире атомной электростанции в Обнинске; о конструкторах самолетов – авторах «летающих танков» и реактивных истребителей. Содержатся сведения о сибирских исследователях космоса, о редких находках старой бытовой техники на чердаках и в сараях, об экспозициях музея истории науки и техники Зауралья.

Книга содержит воспоминания Т. С. Ступниковой, которая работала синхронным переводчиком на Нюрнбергском процессе и была непосредственной свидетельницей этого уникального события. Книга написана живо и остро, содержит бесценные факты, которые невозможно почерпнуть из официальных документов и хроник, и будет, несомненно, интересна как профессиональным историкам, так и самой широкой читательской аудитории.

Эта книга является второй частью воспоминаний отца иезуита Уолтера Дж. Чишека о своем опыте в России во время Советского Союза. Через него автор ведет читателя в глубокое размышление о христианской жизни. Его переживания и страдания в очень сложных обстоятельствах, помогут читателю углубить свою веру.