Эссеистика - [25]

Если задуматься, то роль книг, написанных с целью убедить, должна, вероятно, сводиться к тому, чтобы слушать и молча соглашаться. У Бальзака читатель находит свое родное: «Да это же мой дядя, — удивляется он, — а это моя тетка, а вот мой дед; вот госпожа такая-то, а вот ну прямо город, в котором я родился». А что говорит он, читая Достоевского? «Это же моя горячка и моя ярость, о которой окружающие даже не подозревают».

Читатель полагает, что читает. Стекло без амальгамы кажется ему правдивым зеркалом. Он узнает сцены, которые происходят в зазеркалье. До чего они схожи с его мыслями! Как хорошо они оба думают и отражают!

В музеях обязательно найдется несколько картин с историей — я имею в виду, таких, с которыми связаны различные истории и на которые другие картины должны взирать с отвращением (например, «Джоконда», «Равнодушный», «Анжелюс» Милле и другие). Точно так же существуют и книги с историей, их судьба отлична от судьбы других книг, пусть даже те в тысячу раз прекраснее.

К такому типу книг относится «Большой Мольн» >{49}. Одна из моих книг, «Ужасные лети», делит с ним эту странную привилегию. Те, кто прочел ее и увидел в ней себя, уже в силу самого факта идентификации себя с моими чернилами стали жертвой сходства, которое теперь они вроде бы должны поддерживать. Результат — искусственно создаваемый беспорядок и умышленное моделирование такого положения вещей, которому оправданием может быть лишь его неосознанность. Я получил несметное количество писем с признаниями типа: «Я — ваша книга» или «Ваша книга — это мы». Война, послевоенное время, относительная несвобода, которые на первый взгляд делают определенный стиль жизни невозможным, нисколько их не смущают.

Я писал эту книгу в клинике Сен-Клу, имея в качестве прототипов моих друзей, брата и сестру. Я думал, они одни так живут. И по той причине, которую я здесь объясняю, я не был готов к подобному эффекту. «Кто в них себя узнает?» — думал я. Уж во всяком случае не те, о ком я пишу, потому что в том и состоит их очарование, что они не ведают, кто они такие. И в самом деле, насколько мне известно, они оказались единственными, кто не признал себя в моих героях. А если существуют где-то такие же, как они, то я все равно ничего о них не узнаю. Моя книга стала молитвенником для мифоманов и тех, кто желает спать наяву.

«Самозванец Тома» — история, но в то же время книга, не создающая историй. В период освобождения с ней едва не произошло то же, что и с «Ужасными детьми». Появились юные фантазеры, начавшие терять голову, переодеваться в чужое платье, менять имя и воображать себя героями. Приятели называли их «самозванцами Тома» и пересказывали мне их подвиги — в том случае, если они сами этого не делали. Но редкий фантазер срастается со своей легендой. Настоящие самозванцы не любят снимать маску. В сущности все просто. Книга либо сразу порождает истории, либо не порождает никогда. У «Самозванца Тома» никогда не будет популярности «Ужасных детей». Что фантазер может сделать из фантазера? Это все равно, как если бы англичанин стал играть роль англичанина.

Смерть Тома де Фонтенуа — из области мифологии. Ребенок, играющий в лошадку, по-настоящему становится лошадкой. Когда же мифоман читает «Ужасных детей», он тоже играет в лошадку — с той разницей, что он только думает, будто он — лошадка.

О чувстве меры

Возможно, я и знаю, насколько могу зайти слишком далеко. Но это то, что называется чувством меры. Я им почти не обладаю. Скорее, у меня есть чувство равновесия, которым я горжусь, потому что оно сродни ловкости лунатика, балансирующего на краю крыши. Едва меня разбудят или сам я проснусь — по глупости, что со мной случается, — как оно пропадает. Только рассказывать я собираюсь совсем не об этом чувстве. Я расскажу о чувстве меры, интригующем меня своей близостью к тем явлениям, о которых я пишу в этой книге, и которые я лишь констатирую, не пытаясь их объяснить. Мир цифр мне чужд. Для меня это мертвый язык, в котором я смыслю не более, чем в иврите. Считаю я на пальцах. Если надо вычислить что-то на бумаге, я теряюсь. Счет вообще выше моего понимания. Меры отмеряются в моем сознании по волшебству. Я никогда не пишу черновиков. Никогда не считаю строчки, ни страницы, ни уж тем более слова. Когда я пишу пьесу, то подчиняюсь рельефу каждого акта. На спуске бывает сложновато. Но слышится щелчок — и я знаю, что это конец. Я никогда еще не задавался вопросом: «Не слишком ли это коротко?» Как есть — так есть. Не мне судить. На поверку все оказывается как надо.

Фильм, чтобы его пустили в прокат, должен быть не короче двух тысяч четырехсот метров. Это неправильная мера. Для жанра новеллы слишком много. Для романа слишком мало. Но это неважно. Мера есть мера. Ее надо соблюдать. Когда я снимал «Красавицу и Чудовище», это было главной заботой нашей постановочной группы: вдруг у меня выйдет слишком коротко? Напрасно я толковал о моих особых методах — мне указывали на цифры, а решают именно они. Фильм получался слишком коротким. Лица — вытягивались. А я продолжал делать свое дело.

Фильм состоит из коротких и длинных эпизодов, как из точек и тире. Такой у него внутренний ритм. Цифрам этот ритм не ведом. Бухгалтерский расчет был, конечно, верен. Мой — тоже

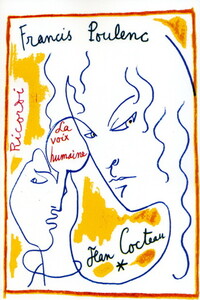

Монодраму «Человеческий голос» Кокто написал в 1930 году для актрисы и телефона, напитав сюжет удушливой атмосферой одинокой женской квартирки где-то на бульварах. Главную роль на премьере исполнила французская звезда Берт Бови, и с тех пор эта роль стала бенефисной для многих великих актрис театра и кино, таких как Анна Маньяни, Ингрид Бергман, Симоне Синьоре. Несмотря на давнюю дружбу с Жаном Кокто, Франсис Пуленк ждал 29 лет, прежде чем решил написать оперу на сюжет «Человеческого голоса». Сделав ряд незначительных купюр, он использовал оригинальный текст пьесы в качестве либретто.

«Ужасные дети» — отчасти автобиографический роман Жана Кокто — известного поэта, писателя, драматурга, график и декоратора, живописца…

Вечная тема противостояния Мужчины и Женщины, непримиримая схватка двух любящих сердец. Актриса то отчаянно борется за ее счастье, то выносит обвинительный приговор, то почти смеется над ней, то от души сочувствует. Права ли женщина, которая любит мужчину так, что тот задыхается от ее любви? Никто из нас не знает ответа на этот вопрос, но каждый может поискать его вместе с персонажами пьесы Жана Кокто.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Спектакль «Ужасные родители» представляет собой драматические поединки, где боль, обида, ненависть и любовь сплетаются воедино, приводя в финале к печальным результатам: дом, оказывается, выстроен на песке и зиждется на неприязни, равнодушии, ненависти и обмане, а человеческое достоинство – даже жизнь – здесь не ставят ни во что. Выходя за рамки микросреды, конкретной семейной ситуации, спектакль говорит не только об ужасных родителях и не менее ужасных детях, но и раскрывает ужасный мир «благостной» буржуазной семьи, типичные пороки буржуазного общества.Т.

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.

Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.

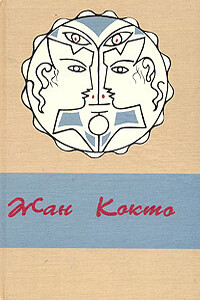

Трехтомник произведений Жана Кокто (1889–1963) весьма полно представит нашему читателю литературное творчество этой поистине уникальной фигуры западноевропейского искусства XX века: поэт и прозаик, драматург и сценарист, критик и теоретик искусства, разнообразнейший художник живописец, график, сценограф, карикатурист, создатель удивительных фресок, которому, казалось, было всё по плечу. Этот по-возрожденчески одаренный человек стал на долгие годы символом современного авангарда.В первый том вошли три крупных поэтических произведения Кокто «Роспев», «Ангел Эртебиз» и «Распятие», а также лирика, собранная из разных его поэтических сборников.

Трехтомник произведений Жана Кокто (1889–1963) весьма полно представит нашему читателю литературное творчество этой поистине уникальной фигуры западноевропейского искусства XX века: поэт и прозаик, драматург и сценарист, критик и теоретик искусства, разнообразнейший художник живописец, график, сценограф, карикатурист, создатель удивительных фресок, которому, казалось, было всё по плечу. Этот по-возрожденчески одаренный человек стал на долгие годы символом современного авангарда.Набрасывая некогда план своего Собрания сочинений, Жан Кокто, великий авангардист и пролагатель новых путей в искусстве XX века, обозначил многообразие видов творчества, которым отдал дань, одним и тем же словом — «поэзия»: «Поэзия романа», «Поэзия кино», «Поэзия театра»… Ключевое это слово, «поэзия», объединяет и три разнородные драматические произведения, включенные во второй том и представляющие такое необычное явление, как Театр Жана Кокто, на протяжении тридцати лет (с 20-х по 50-е годы) будораживший и ошеломлявший Париж и театральную Европу.Обращаясь к классической античной мифологии («Адская машина»), не раз использованным в литературе средневековым легендам и образам так называемого «Артуровского цикла» («Рыцари Круглого Стола») и, наконец, совершенно неожиданно — к приемам популярного и любимого публикой «бульварного театра» («Двуглавый орел»), Кокто, будто прикосновением волшебной палочки, умеет извлечь из всего поэзию, по-новому освещая привычное, преображая его в Красоту.