Эроусмит - [4]

В этот вечер Дубль-Эдвардс устроил один из своих обычных приемов, всегда охотно посещавшихся. Он откинулся на коричневую спинку обитого плисом кресла и спокойно шутил на радость Мартину и еще пяти-шести молодым фанатикам химии, поддразнивая доктора Нормана Брамфита, преподавателя английской литературы. Комната была полна весельем, пивом и Брамфитом.

В каждом учебном заведении есть свой бунтарь, призванный повергать в трепет и смущение переполненные аудитории. Даже в столь интенсивно-добродетельной организации, как Уиннемакский университет, был такой бунтарь, — этот самый Норман Брамфит. Ему безоговорочно разрешалось говорить о себе, как об аморальном существе, агностике и социалисте, поскольку всем было известно, что он хранит целомудрие, верен пресвитерианской церкви и состоит в республиканской партии. Сегодня Брамфит был в ударе. Он уверял, что всякий раз, как мы имеем дело с гениальным человеком, можно доказать, что в нем есть еврейская кровь. Как всегда бывает в Уиннемаке, когда заходит речь об иудаизме, разговор перешел на Макса Готлиба, профессора бактериологии на медицинском факультете.

Профессор Готлиб был загадкой университета. Было известно, что он еврей, что он родился и учился в Германии и что его работы по иммунологии стяжали ему славу на Востоке[2] и в Европе. Редко выходил он из своего обветшалого коричневого домика, если не затем, чтоб вечером вернуться в лабораторию, и мало кто из студентов, не слушавших его курса, знал его в лицо; но каждый слышал о нем — о высоком, худом и смуглолицем затворнике. О нем ходили тысячи басен. Рассказывали, что он сын немецкого принца, что он несметно богат и живет так же скудно, как и прочие профессора, только потому, что производит таинственные и дорого стоящие опыты, — возможно, связанные даже с человеческими жертвами. Говорили, что он достиг умения создавать жизнь лабораторным путем, что, делая прививки обезьянам, он с ними разговаривает на обезьяньем языке, что из Германии он изгнан как поклонник дьявола и анархист и что каждый вечер он тайно пьет за обедом настоящее шампанское.

Традиция не позволяла профессорам и преподавателям разбирать своих коллег в присутствии студентов, но Макса Готлиба никто не смел считать своим коллегой. Он был безличен, как холодный северо-восточный ветер. Доктор Брамфит ораторствовал:

— Я достаточно, смею сказать, либерален в вопросе о правах науки, но с таким человеком, как Готлиб… Я готов поверить, что он знает все о силах материальных, но меня поражает, когда такой человек слепо закрывает глаза на жизненную силу, создающую все другие. Он утверждает, что знание не имеет цены, если не опирается на цифры. Прекрасно! Если кто-нибудь из вас, молодых светил, может взять и вымерить гений Бен Джонсона портновским сантиметром, тогда я соглашусь, что мы, бедные словесники, с нашей безусловно нелепой верой в красоту, и верность идеалам, и в мир сновидений, — что мы на ложном пути!

Мартин Эроусмит не вполне уяснил себе точный смысл этих слов, но в юном своем пылу нисколько этим не смутился. Он с облегчением услышал, как профессор Эдварде из гущи бороды и табачного дыма проронил нечто до странности похожее на «тьфу, пропасть!» и, перебив Брамфита, сам завладел разговором. В другое время Дубль с любезной язвительностью стал бы уверять, что Готлиб «похоронных дел мастер», который тратит за годом год на разрушение теорий, созданных другими учеными, сам же не вносит в науку ничего нового. Но сегодня, в пику таким пустомелям-словесникам, как Брамфит, он стал превозносить Готлиба за долгие, одинокие, неизменно безуспешные усилия синтезировать антитоксин, за дьявольское наслаждение, с каким он опровергает свои собственные положения наряду с положениями Эрлиха[3] или сэра Альмрота Райта[4]. Говорил он и о прославленной книге Готлиба «Иммунология», которую прочли семь девятых изо всех людей, имеющих некоторые шансы ее понять, — а их во всем мире девять человек.

Вечер закончился знаменитыми пончиками миссис Эдварде. Сквозь марево весенней ночи Мартин зашагал к своему пансиону. Спор о Готлибе вызвал в нем безотчетное волнение. Он думал о том, как хорошо ночью в лаборатории, одному, уйти с головой в работу, презирая академический успех и общедоступные лекции. Сам он никогда не видел Готлиба, но знал, что его лаборатория помещается в главном медицинском корпусе. Он побрел по направлению к отдаленному медицинскому городку. Те немногие, кого он встретил на пути, торопливо и настороженно проходили мимо. Мартин вступал в тень анатомического корпуса, угрюмого, точно казарма, и тихого, как мертвецы, что лежали там в секционной. Поодаль вставал со своими башнями главный медицинский корпус — угрюмая, туманная громада; высоко в темной стене — одинокий свет. Мартин замер. Свет внезапно потух — точно потревоженный полуночник старался спрятаться от него, Мартина.

Две минуты спустя на каменном крыльце медицинского корпуса появилась под дуговым фонарем высокая фигура аскета, замкнутого, неприступного. Смуглые щеки его были впалы, нос тонкий, с горбинкой. Он не торопился, как запоздалый семьянин. Он не видел мира. Он посмотрел на Мартина — сквозь него; и побрел прочь, что-то бормоча про себя, сгорбив плечи, стиснув за спиною длинные переплетенные пальцы. Сам подобный тени, он скрылся среди теней.

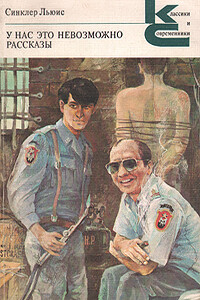

На первой странице обложки рисунок П. ПАВЛИНОВА к рассказу Ю. ТАРСКОГО «ДУЭЛЬ».На второй странице обложки рисунок Ю. МАКАРОВА к повести О. ЛАРИОНОВОЙ «ВАХТА «АРАМИСА».На третьей странице обложки фотокомпозиция А. ГУСЕВА «НА ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЕ».

В романе «У нас это невозможно» (1935) известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии Синклер Льюис (1885—1951) обличает фашизм. Ситуация вымышленная, но близкая к реальной жизни США в 1930-е годы: что могло бы произойти, если бы к власти пришли фашисты.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В заключительный, девятый, том вошли рассказы «Скорость», «Котенок и звезды», «Возница», «Письмо королевы», «Поезжай в Европу, сын мой!», «Земля», «Давайте играть в королей», «Посмертное убийство» (перевод Г. Островской, И. Бернштейн, И. Воскресенского, А. Ширяевой и И. Гуровой) и роман «Капкан» в переводе М. Кан.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В пятый том Собрания сочинений вошел роман "Энн Виккерс" в переводе М. Беккер, Н. Рахмановой и И. Комаровой.

В заключительный, девятый, том вошли рассказы "Вещи", "Скорость", "Котенок и звезды", "Возница", "Письмо королевы", "Поезжай в Европу, сын мой!", "Земля", "Давайте играть в королей" (перевод Г. Островской, И. Бернштейн, И. Воскресенского, А. Ширяевой и И. Гуровой) и роман "Капкан" в переводе М. Кан.

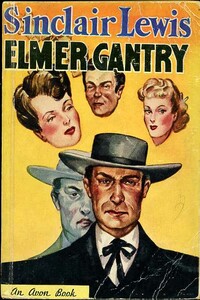

Коммивояжер Элмер Гентри — привлекательный мужчина и безнравственный авантюрист. Случайно попав на собрание верующих, и уловив, что под вывеской церкви можно неплохо подзаработать, Гентри тут же обращается в евангелиста. Объединив усилия с сестрой Шэрон Фолконер, он «выдает» страстные изгоняющие дьявола проповеди, которые приносят ему известность и благосостояние. Но когда появляется его бывшая подружка, Гентри приходится противостоять демонам иного свойства и, казалось бы, давно похороненные тайны превращают его «святую» жизнь в истинный Ад на Земле.(Синклер Льюис, по признанию Хайнлайна, единственный из нефантастов, кому он обязан опытом.