Эпилог - [3]

«Меня спасла (а могла и не спасти) склонность к самоотчету». Так резюмировал сам Каверин в одном из эссе, составивших его последнюю мемуарную книгу.

На постоянную внутреннюю рефлексию и мучительный самоанализ накладывались типические для каверинского поколения обстоятельства, диктовавшиеся людоедской эпохой. Это и выматывавшие душу регулярные аресты любимого брата, и горькое разочарование в ближайших соратниках — братьях-«серапионах» (в первую очередь в Федине и Тихонове), и, наконец, тягучая неравная борьба с органами за право не стать сексотом, выигранная неимоверным напряжением душевных и нравственных сил.

Коротко говоря, после прочтения «Эпилога» хочется подыскать более точную метафору для описания каверинской судьбы, чем та, «дорожная», которую предложил Шварц: легковой автомобиль на прямом асфальтированном шоссе[14]. Или же придется себе представить водителя, каким-то чудом ухитрявшегося лавировать по советскому бездорожью. Да так лавировать, что у стороннего наблюдателя создавалось ощущение ровного и безмятежно-спокойного пути.

Хотя, как и всякий писатель, Каверин был склонен к беллетризации в своих мемуарах, большинство фактов, сообщаемых им в «Эпилоге», подтверждается при сверке их с документальными источниками, а многие впервые обнародованные писателем сведения, вкупе с недюжинными литературными достоинствами этого произведения, превращают «Эпилог» в увлекательную, хотя и печальную книгу[15].

Олег Лекманов

Предисловие

Заранее должен предупредить, что эта книга написана в начале семидесятых годов, то есть в период так называемого застоя. Господствующим ощущением, ставившим непреодолимые преграды развитию и экономики, и культуры, был страх. Правда, это было не то чувство, которое мы испытывали в тридцатых — сороковых годах, когда страх был тесно связан с арестом, пытками, расстрелом, смертельной опасностью во всех ее проявлениях. Но это был прочно устоявшийся страх, как бы гордившийся своей стабильностью, сжимавший в своей огромной лапе любую новую мысль, любую, даже робкую, попытку что-либо изменить. Это был страх, останавливающий руку писателя, кисть художника, открытие изобретателя, предложение экономиста.

Вот в такой-то атмосфере я и начал работать над «Эпилогом». Мне было семьдесят лет, и я не надеялся, что судьба подарит мне счастливую возможность продолжать — и даже энергичнее, чем в молодости, — любимую работу. Я решил подвести итоги — вот почему «Эпилог» ни в коем случае нельзя считать трудом, связанным с историей советской литературы. Этот труд тесно связан лишь с моей литературной историей. Это объективный рассказ о людях и отношениях, некогда меня поразивших. Возможно, что многое в нем необходимо уточнить, хотя основные факты подтверждены документами (Приложения). Возможно также, что моя точка зрения на некоторые литературные события или на некоторых видных деятелей нашей литературы пристрастна. Я не прошу извинения за эти недостатки — они естественны. Напротив, я прошу как читателей, так и литературный круг отнестись к ним беспощадно. Может быть, благосклонная ко мне судьба даст мне время исправить мои ошибки.

Часть I

I. Засада

Кончая книгу «Освещенные окна», я не переставал сожалеть, что некоторые главы опущены по велению того «внутреннего редактора», о котором впервые написал, кажется, Твардовский. Лишь очень немногие читатели догадаются, что многолетний опыт помог мне придать книге законченный вид и скрыть эту неполноту, на которую я решился сознательно, понимая, что вполне откровенный рассказ о литературной жизни Ленинграда двадцатых годов был бы не пропущен редакцией и бросил бы опасную тень на всю трилогию в целом.

Между тем мне казалось существенно важным напечатать «Освещенные окна» по причинам, которые касаются не только двадцатых годов, но и всей нашей литературы в целом. Опущенных глав немного, но они придали бы большую определенность политической атмосфере, о которой я почти не писал. Это умолчание было легко для меня. Литературные интересы всегда заслоняли от меня интересы политические, и это, кстати сказать, характерно для опоязовцев, у которых я учился. Читая дневники Б.М. Эйхенбаума (хранящиеся в ЦГАЛИ) или переписку Ю.Тынянова с В.Шкловским (там же), невольно приходишь к мысли, что эти люди, всецело занятые перестройкой мирового литературоведения, были, в сущности, аполитичны. У них — это видно по письмам — не было основания бояться перлюстрации, достигшей в наши дни могущественного охвата, — явление, глубоко исказившее, если не уничтожившее, русскую эпистолярную литературу XX века.

Дневники Б.Эйхенбаума полны размышлений о борьбе нового направления против академической науки, отчетов о литературных спорах, кратких рассказов о значительных встречах. Об арестах — одна строка: «20 августа. В городе аресты (Лосский, Лапшин, Харитон, Волковысский, Замятин)». У старшего поколения ОПОЯЗа не было политического прошлого. Исключение составлял Шкловский: он в своей книге «Революция и фронт» рассказал, что был близок с видными представителями партии эсеров и энергично действовал как комиссар Временного правительства на Румынском фронте. Храбрый человек, он поднял батальон в атаку, был ранен. Генерал Корнилов лично наградил его Георгиевским крестом, и, хотя в этой необычайно интересной, написанной по живым следам книге не говорится о борьбе против большевиков, нетрудно представить себе, что в стороне от этой борьбы он не был. Книга кончалась пророчески: «Еще ничего не кончилось». Меру исторической незаконченности Революции тогда, в 1921 году, трудно было вообразить. Думаю, что и эту книгу, над которой я работаю в 1975-м, можно закончить такими же словами.

Действие повести происходит в первые дни Великой Отечественной войны на Северном Флоте. Молодой лейтенант Сбоев откомандирован на борт старенького парохода «Онега», чтобы сопровождать груз с оружием. Помимо этого пароход принимает на борт группу заключенных, которых везут на строительство военного аэродрома. Во время следования до места назначения часть заключенных планирует захватить судно и бежать в Норвегию. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями.

В романе «Два капитана» В. Каверин красноречиво свидетельствует о том, что жизнь советских людей насыщена богатейшими событиями, что наше героическое время полно захватывающей романтики.С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и целеустремленный характер героя помогает ему сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Роман рассказывает о молодом ученом Татьяне Власенковой, работающей в области микробиологии. Писатель прослеживает нелегкий, но мужественный путь героини к научному открытию, которое оказало глубокое влияние на развитие медицинской науки. Становление характера, судьба женщины-ученого дает плодотворный материал для осмысления современной молодежью жизненных идеалов.

Действие сказки происходит в летнем лагере. Главные герои – пионеры Петька Воробьев и Таня Заботкина пытаются разгадать тайну своего вожатого по прозвищу Борода, который ведет себя очень подозрительно. По утрам он необыкновенно добрый, а по вечерам становится страшно злым безо всяких причин. Друзьям удается выяснить причину этой странности. Будучи маленьким мальчиком он прогневал Фею Вежливости и Точности, и она наложила на него заклятье. Чтобы помочь своему вожатому ребята решили отправиться к фее.

В немухинской газете появилось объявление, что для строительства Воздушного замка срочно требуются летающие мальчики. Петьке Воробьеву очень хочется поучаствовать в этом строительстве, но, к сожалению, он совсем не умеет летать. Смотритель Маяка из волшебной страны Летляндии, подсказывает Петьке, что в Немухине живет, сбежавший из Летляндии, летающий мальчик Леня Караскин, который может дать Петьке несколько уроков летного мастерства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Я прибыл в Анкону вечером 25 февраля 1744 года и остановился в лучшей гостинице города. Довольный своей комнатой, я сказал хозяину, что хочу заказать скоромное. Он ответил, что в пост христиане едят постное. Я ответил, что папа дал мне разрешение есть скоромное; он просил показать разрешение; я ответил, что разрешение было устное; он не хотел мне поверить; я назвал его дураком; он предложил остановиться где-нибудь в другом месте; это последнее неожиданное предложение хозяина меня озадачило. Я клянусь, я ругаюсь; и вот, появляется из комнаты важный персонаж и заявляет, что я неправ, желая есть скоромное, потому что в Анконе постная еда лучше, что я неправ, желая заставить хозяина верить мне на слово, что у меня есть разрешение, что я неправ, если получил такое разрешение в моем возрасте, что я неправ, не попросив письменного разрешения, что я неправ, наградив хозяина титулом дурака, поскольку тот волен не желать меня поселить у себя, и, наконец, я неправ, наделав столько шуму.

В книге, написанной непосредственными участниками и руководителями освободительного движения в Сальвадоре, рассказывается о героической борьбе сальвадорских патриотов против антинародной террористической диктатуры (1960-1970-е годы).

В книге рассказано о жизненном и творческом пути лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук заслуженного строителя РСФСР Н. В. Никитина, показан крупный вклад, который внес он в развитие советского строительного искусства. Значительное место отведено творческому наследию Н. В. Никитина в области индустриализации промышленного и гражданского строительства, в сооружении Останкинской телевизионной башни и других уникальных объектов.

Александр Васильевич Александров – композитор, создатель и первый музыкальный руководитель Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии. Сочетая в своем ансамбле традиции российского бытового, камерного, оперного, церковного и солдатского пения, он вывел отечественное хоровое искусство на международную профессиональную сцену. Мужской полифонический хор с солистами, смешанный оркестр, состоящий из симфонических и народных инструментов, и балет ансамбля признаны и остаются одними из лучших в мире.

Отец Бернардо — итальянский священник, который в эпоху перестройки по зову Господа приехал в нашу страну, стоял у истоков семинарии и шесть лет был ее ректором, закончил жизненный путь в 2002 г. в Казахстане. Эта книга — его воспоминания, а также свидетельства людей, лично знавших его по служению в Италии и в России.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

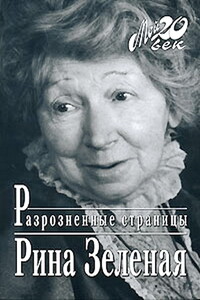

Рина Васильевна Зеленая (1902–1991) по праву считается великой комедийной актрисой. Начинала она на подмостках маленьких театров Одессы и Петербурга, а когда открылся в Москве Театр Сатиры, ее пригласили в него одной из первых. Появление актрисы на сцене всегда вызывало улыбку — зрители замирали в предвкушении смешного. В кино она играла эпизодические роли, но часто именно ее персонажи более всего запоминались зрителям. Достаточно назвать хотя бы такие фильмы, как «Подкидыш», «Весна», «Девушка без адреса», «Каин XVIII», «Дайте жалобную книгу», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».Стремясь дарить окружающим только радость, Рина Зеленая и книгу своих воспоминаний «Разрозненные страницы» — о собственном творческом пути, о своей дружбе с известными актерами и писателями — Ростиславом Пляттом, Фаиной Раневской, Любовью Орловой, Зиновием Гердтом, Леонидом Утесовым, Агнией Барто, Корнеем Чуковским — тоже написала легко и весело.В работе над книгой принимала участие Злата Старовойтова.Предисловие Василия Ливанова.В книге использованы фотографии из личного архива Т. А. Элиавы.

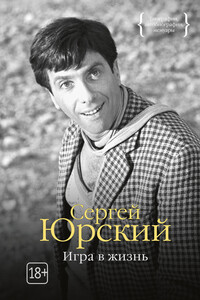

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.

Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.

Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.