Эпилог - [185]

…На лозунг «перестройки» Каверин ответил «Прологом» — книгой «путевых рассказов». Заглавие книги указывает, по-видимому, на то, что эти рассказы являются каким-то поворотным пунктом в пути автора, «прологом» к новому этапу творчества. (Возможно, конечно, иное толкование этого названия, но дело не в этом.) Что же имеется в «Прологе» принципиально нового для его автора?

Новым и необычайным для Каверина является тема и материал книги. «Пролог» — книга рассказов, стоящих на грани очерка и посвященных изображению жизни одного из зерносовхозов. Писатель таким образом впервые прикоснулся к сегодняшней реальной советской действительности на одном из участков социалистического строительства. В творчество Каверина вошел свежий и необычайный для него материал, обладающий, конечно, своими специфическими социальными и бытовыми чертами, материал, имеющий, наконец, определенное политическое значение.

Работа на фактическом материале трудна и нередко у самых опытных писателей влечет за собой неудачи. Важно качество этих неудач. Здесь основным является вопрос о практическом методе. О методе Каверина мы говорили выше. В «Прологе» этот метод остается в основном тем же. Каверин — один из самых «книжных» наших писателей, его творчество «пролитературено» насквозь. Прекрасно в своем роде учитывая требования литературной спецификации, Каверин в «Прологе» оказался не в состоянии учесть специфические особенности нового для него материала. В этом одно из основных качеств его неудачи, проистекающей из не преодоленного писателем идеалистического мировоззрения.

В самом деле, от конкретной действительности в «Прологе» осталось немного, а в той ее части, которая показана, перемешаны наблюдения различной ценности и значительности. Правда, Каверин говорит о трудовом героизме работников зерносовхоза, об их борьбе, он говорит о «праве на биографию», которое «приходит из города в поселение землепашцев, в бродячие кочевья скотоводов».

…Эстетическое отношение к материалу приводит Каверина к объективизации дурного порядка, к бесстрастному изображательству разнородных явлений. Мы не чувствуем в «Прологе» личной заинтересованности автора, целевой установки книги. Сам автор проходит по страницам «Пролога» в качестве случайного наблюдателя. Он «шляется» по совхозу, «не зная, куда девать себя». Если это и прием, то прием характерный.

…Для Каверина так или иначе следует вывод: необходима самая решительная ревизия всех основ творческого мировоззрения и метода писателя. Писатель-формалист, не зажигающий читателя, не говорящий ему о нужных вещах понятным и впечатляющим языком, — такой писатель обречен на исчезновение. Каверин говорит в «Прологе» об одном из своих героев: «Его запахало время, которое не прощает ни равнодушия, ни презрения». «Презрением» Каверин не грешит, но от творческого «равнодушия» ему надо обязательно избавиться, если он не хочет разделить печальной участи своего героя.

По далеко не полным сведениям Краткой литературной энциклопедии подверглись репрессиям в годы сталинского террора следующие из делегатов Первого съезда советских писателей.

С РЕШАЮЩИМ ГОЛОСОМ:

Амантай А.Г. — башкирский поэт, фольклорист (1907–1944)

Бабель И.Э. — репрессирован в 1937 году (1894–1941)

БакунцА. (1899–1937)

Бергельсон Д.Р. (1884–1952)

Веселый Артем (Кочкуров Н.И.) (1899–1939)

Гольдберг И.Г. (1884–1939)

Гофштейн Д.Н. (1889–1952)

Дамбинов П.Н. (псевд. Солбонэ Туя) — бурятский поэт, публицист (1880–1937)

Джавахишвили (Адамашвили М.С.) (1880–1937)

Джансугуров И. — казахский поэт (1894–1937)

Зазубрин (Зубцов) В.Я. (1895–1938)

Итин В.А. (1894–1945)

Ишемгулов Б.З. — башкирский писатель (1890–1938)

Каляев С.К. — калмыцкий писатель; репрессирован на 20 лет Каменгулов А.Д. (1900–1937)

Касаткин И.М. (1880–1938)

Катаев И.И. (1902–1939)

Квитко Л.М. (1890–1952) — репрессирован в 1949 году Киршон В.М. (1902–1938)

Кольцов М.Е. (1898–1942)

Коновалов М.А. — удмуртский писатель (1905–1939)

Корепанов-Кедра Д.И. — удмуртский писатель (1892–1949) Корнилов Б.П. (1907–1938)

Короев К.А. — осетинский писатель; репрессирован с 1937 по 1957 год Коцюба Б.М. — украинский поэт (1892–1939)

Кузьмич B.C. — украинский писатель (1904–1943)

Кулик И.Ю. — украинский писатель, общественный деятель, критик (1897–1941)

Курбаналиев И. — лакский поэт; репрессирован с 1938 по 1956 г. Лайцен Л.П. — латышский писатель (1883–1938)

Лелевич Г. (Калмансон Л.Г.) (1901–1945)

Майлин Б.Ж. — казахский писатель (1894–1939)

Маленький (Попов) А.Г. (1904–1947)

Маркиш П.Д. (1895–1952)

Микитенко И.К. (1897–1937)

Милев Д. — молдавский писатель (1887–1944)

Мицишвили (Сирбиладзе) Н.И. — грузинский писатель (1894–1937) Нигмати Г. (Нигматуллин Г.А.) — татарский писатель, литературовед (1897–1938)

Никифоров Г.К. (1884–1937 или 1939)

Нуров Р.П. — дагестанский поэт и драматург (1889–1942)

Ойунский (Слепцов) П.А. — якутский писатель и политический деятель (1893–1939)

Петров П.П. (1892–1941)

Пильняк (Вогау) Б.А. (1894–1937)

Ручьев Б.А. — репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1957 году Сайфи В.К. — татарский писатель (1888–1938)

Свирин Н.Г. (1900–1944)

Действие повести происходит в первые дни Великой Отечественной войны на Северном Флоте. Молодой лейтенант Сбоев откомандирован на борт старенького парохода «Онега», чтобы сопровождать груз с оружием. Помимо этого пароход принимает на борт группу заключенных, которых везут на строительство военного аэродрома. Во время следования до места назначения часть заключенных планирует захватить судно и бежать в Норвегию. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями.

В романе «Два капитана» В. Каверин красноречиво свидетельствует о том, что жизнь советских людей насыщена богатейшими событиями, что наше героическое время полно захватывающей романтики.С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и целеустремленный характер героя помогает ему сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Роман рассказывает о молодом ученом Татьяне Власенковой, работающей в области микробиологии. Писатель прослеживает нелегкий, но мужественный путь героини к научному открытию, которое оказало глубокое влияние на развитие медицинской науки. Становление характера, судьба женщины-ученого дает плодотворный материал для осмысления современной молодежью жизненных идеалов.

Действие сказки происходит в летнем лагере. Главные герои – пионеры Петька Воробьев и Таня Заботкина пытаются разгадать тайну своего вожатого по прозвищу Борода, который ведет себя очень подозрительно. По утрам он необыкновенно добрый, а по вечерам становится страшно злым безо всяких причин. Друзьям удается выяснить причину этой странности. Будучи маленьким мальчиком он прогневал Фею Вежливости и Точности, и она наложила на него заклятье. Чтобы помочь своему вожатому ребята решили отправиться к фее.

В немухинской газете появилось объявление, что для строительства Воздушного замка срочно требуются летающие мальчики. Петьке Воробьеву очень хочется поучаствовать в этом строительстве, но, к сожалению, он совсем не умеет летать. Смотритель Маяка из волшебной страны Летляндии, подсказывает Петьке, что в Немухине живет, сбежавший из Летляндии, летающий мальчик Леня Караскин, который может дать Петьке несколько уроков летного мастерства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Григорий Потемкин вошел в историю, как фаворит императрицы. Однако остался в анналах он исключительно благодаря собственным великим достижениям.

В книге представлена серия биографий декабристов-естествоиспытателей, которые внесли выдающийся вклад в изучение многих регионов земного шара. Уникальные архивные документы позволили авторам воссоздать образы Г. С. Батенькова, М. К. Кюхельбекера, Д. И. Завалишина, В. П. Романова, Н. А. Бестужева, показать их исследования в Арктике, Северной и Южной Америке, Западной Европе, Сибири, Австралии. Подробно рассказано об участии К. П. Торсона в открытии Антарктиды и многих островов в экваториальной зоне Тихого океана. Большое значение для развития естествознания имели также труды декабристов В.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

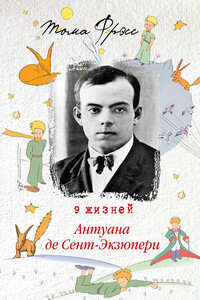

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

Рина Васильевна Зеленая (1902–1991) по праву считается великой комедийной актрисой. Начинала она на подмостках маленьких театров Одессы и Петербурга, а когда открылся в Москве Театр Сатиры, ее пригласили в него одной из первых. Появление актрисы на сцене всегда вызывало улыбку — зрители замирали в предвкушении смешного. В кино она играла эпизодические роли, но часто именно ее персонажи более всего запоминались зрителям. Достаточно назвать хотя бы такие фильмы, как «Подкидыш», «Весна», «Девушка без адреса», «Каин XVIII», «Дайте жалобную книгу», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».Стремясь дарить окружающим только радость, Рина Зеленая и книгу своих воспоминаний «Разрозненные страницы» — о собственном творческом пути, о своей дружбе с известными актерами и писателями — Ростиславом Пляттом, Фаиной Раневской, Любовью Орловой, Зиновием Гердтом, Леонидом Утесовым, Агнией Барто, Корнеем Чуковским — тоже написала легко и весело.В работе над книгой принимала участие Злата Старовойтова.Предисловие Василия Ливанова.В книге использованы фотографии из личного архива Т. А. Элиавы.

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.

Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.

Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.