Эпигенетика - [16]

2. Ключи от генетики и биологии развития

Что бы ни происходило с этим определением, с начала 20-го столетия неуклонно накапливались идеи и научные данные, лежащие в основе современного понятия «эпигенетика». В 1930 году Герман Меллер (Muller, 1930) описал у Drosophila класс мутаций, которые он назвал «eversporting displacements» («eversporting» в данном случае обозначает высокую частоту фенотипического изменения). Эти мутанты были связаны с хромосомными транслокациями (displacements), но «даже тогда, когда все части хроматина, по всей видимости, были представлены в нормальной дозе, — хотя и были ненормально расположены относительно друг друга, — фенотипический результат не всегда был нормальным». В некоторых из этих случаев Меллер наблюдал мух, у которых были пятнистые глаза. Он думал, что это, вероятно, обусловлено «генетическим разнообразием различных клеток, формирующих глаз», но дальнейший генетический анализ привел его к тому, чтобы связать необычные свойства с хромосомной перестройкой; он сделал вывод, что «с этим как-то связаны, скорее, хромосомные участки, влияющие одновременно на различные признаки, чем отдельные гены или гипотетические ”генные элементы”». На протяжении последующи× 10–20 лет убедительные данные, полученные во многих лабораториях (см. Hannah, 1951), подтвердили, что эта пятнистость, мозаичность возникает тогда, когда перестройки ставят рядом ген белых глаз и гетерохроматиновые районы.

В течение этого периода хромосомные перестройки всех типов были объектом огромного внимания. Было очевидно, что гены не являются полностью независимыми сущностями; на их функционирование может влиять их локализация в геноме — как было многократно продемонстрировано на многих мутантах Drosophila, которые приводили к мозаицизму, а также на других мутантах, связанных с транслокациями в эухроматиновые районы, у которых можно было наблюдать эффекты положения более общего типа (не мозаичного). Стала также ясной — главным образом благодаря работам МакКлинток (McClintock, 1965) — роль перемещаемых элементов в генетике растений.

Вторая линия доказательств берет свое начало в исследованиях процессов развития. Было очевидно, что во время развития имеет место дивергенция фенотипов среди дифференцирующихся клеток и тканей, и оказалось, что такие различные особенности фенотипа, однажды установившись, могут клонально наследоваться делящимися клетками. Хотя на этом этапе стало понятно, что существует клеточноспецифичное программирование и что оно может быть передано дочерним клеткам, было не столь очевидно, каким образом это происходит.

Был придуман и рассмотрен целый ряд механизмов В частности, для исследователей-биохимиков клетка характеризовалась многочисленными взаимозависимыми биохимическими реакциями, которые поддерживают ее идентичность. Например, в 1949 году Макс Дельбрюк (Delbrbck, цит. в Jablonka and Lamb, 1995) предположил, что простая пара биохимических цепей реакций, каждая из которых продуцирует в качестве промежуточного вещества ингибитор другого пути, могла бы в результате давать систему, способную переключаться между двумя устойчивыми состояниями. Несколько позже были обнаружены реальные примеры таких систем — в Lac-опероне Escherichia coli (Novick and Wemer, 1957) и в переключении фага между лизогенным и литическим состояниями (Ptashne, 1992). Функционально эквивалентные модели можно придумать и для эукариот. Предметом живого интереса и дискуссий был, конечно, сравнительный вклад ядра и цитоплазмы в передачу дифференцированного состояния в развивающемся эмбрионе; самостабилизирующаяся цепь биохимических реакций предположительно должна была поддерживаться при делении клетки. Второй тип эпигенетической передачи был четко продемонстрирован у Paramecium и других инфузорий, у которых картина расположения ресничек могла варьировать у отдельных особей и наследоваться клонально (Beisson and Sonnebom, 1965). Результатом изменения этого кортикального паттерна с помощью микрохирургии была передача нового паттерна последующим поколениям. Было высказано предположение, что сходные механизмы работают и у многоклеточных организмов, у которых локальные цитоплазматические детерминанты влияют на организацию клеточных компонентов таким образом, что эта организация может передаваться при клеточном делении (Grimes and Aufderheide, 1991).

3. Во всех соматических клетках организма ДНК одинакова

Хотя морфология хромосом показывала, что все соматические клетки обладают полным набором хромосом, было далеко не очевидно, что все соматические клетки сохраняют полный набор ДНК, присутствующий в оплодотворенном яйце. Не было даже ясно, вплоть до работ Эвери, МакЛеода и МакКарти в 1944 году (Avery et al., 1944) и Херши и Чейза (Hershey and Chase, 1952), что свободная от белков молекула ДНК может нести генетическую информацию; последний вывод получил очень сильную поддержку, когда в 1953 году Уотсон и Крик (Watson and Crick, 1953) расшифровали структуру ДНК. Работы Бриггса и Кинга (Briggs and King, 1952) на Rana pipiens и Ласки и Гердона (Laskey and Gurdon, 1970) на

Говорят: история умеет хранить свои тайны. Справедливости ради добавим: способна она порой и проговариваться. И при всем стремлении, возникающем время от времени кое у кого, вытравить из нее нечто нежелательное, оно то и дело будет выглядывать наружу этими «проговорками» истории, порождая в людях вопросы и жажду дать на них ответ. Попробуем и мы пробиться сквозь бастионы одной величественной Тайны, пронзающей собою два десятка веков.

Эта книга для людей которым хочется лучше понять происходящее в нашем мире в последние годы. Для людей которые не хотят попасть в жернова 3-ей мировой войны из-за ошибок и амбиций политиков. Не хотят для своей страны судьбы Гитлеровской Германии или современной Украины. Она отражает взгляд автора на мировые события и не претендуют на абсолютную истину. Это попытка познакомить читателя с альтернативной мировой масс медиа точкой зрения. Довольно много фактов и объяснений автор взял из открытых источников.

"Ладога" - научно-популярный очерк об одном из крупнейших озер нашей страны. Происхождение и географические характеристики Ладожского озера, животный и растительный мир, некоторые проблемы экономики, города Приладожья и его достопримечательности - таковы вопросы, которые освещаются в книге. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

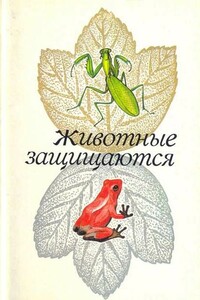

Комплект из 16 открыток знакомит читателя с отдельными животными, отличающимися наиболее типичными или оригинальными способами пассивной обороны. Некоторые из них включены в Красную книгу СССР как редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения и поэтому нуждающиеся в строгой охране. В их числе, например, белая чайка, богомол древесный, жук-бомбардир ребристый, бабочки-медведицы, ленточницы, пестрянки. Художник А. М. Семенцов-Огиевский.

В 1915 г. немецкая подводная лодка торпедировала один из.крупнейших для того времени лайнеров , в результате чего погибло 1198 человек. Об обстановке на борту лайнера, действиях капитана судна и командира подводной лодки, о людях, оказавшихся в трагической ситуации, рассказывает эта книга. Она продолжает ставшую традиционной для издательства серию книг об авариях и катастрофах кораблей и судов. Для всех, кто интересуется историей судостроения и флота.

О друзьях наших — деревьях и лесах — рассказывает автор в этой книге. Вместе с ним читатель поплывет на лодке по Днепру и увидит дуб Тараса Шевченко, познакомится со степными лесами Украины и побывает в лесах Подмосковья, окажется под зеленым сводом вековечной тайги и узнает жизнь городских парков, пересечет Белое море и даже попадет в лесной пожар. Путешествуя с автором, читатель побывает у лесорубов и на плотах проплывет всю Мезень. А там, где упал когда-то Тунгусский метеорит, подивится чуду, над разгадкой которого ученые до сих пор ломают головы.