Ефим Зозуля - [2]

— Я когда-нибудь приду сюда с мольбертом и напишу, непременно напишу этот московский пейзаж, но так, чтобы было видно и стекло окна, сквозь которое буду писать. Трудно, чертовски трудно передать на картине стекло.

Зозуля-писатель всегда хотел осуществить такую трудновыполнимую задачу: как бы сквозь видимое ему одному стекло преломить психологические переживания своего героя, не навязывая читателю себя, но отстаивая свою точку зрения, своё видение и внешнего и внутреннего мира.

В рассказах Зозули мало чисто живописных деталей и почти нет пейзажей. Но сколько красок и различных тонов мы находим в его описаниях человеческих характеров, в показе еле заметных душевных движений его героев!

Во многих своих рассказах писатель сталкивает нас с маленькими трагедиями маленьких людей, встретившихся в омуте капиталистического города и вновь затерявшихся в нем.

Такие рассказы, как «Душа полотна», как «Репортёр и пророчица», написанный уже позже, в Петрограде, посвящены встречам мимолетным, но имевшим большое значение в жизни их героев. Девушки с истерическими глазами, объявившая себя пророчицей, встречается с юрким, болтливым репортёром «серьезной газеты». Каждый по-своему одинок и как песчинка затерян в огромной пустыне столичного города. Оба ищут дружбы, задушевности, и оба хвастают своими способностями, знакомствами, оба хотят «выбиться в люди». Рассказ «Репортер и пророчица» почти бессюжетен, но тема его — значительна. Это осуждение корыстного, себялюбивого мирка, в основе которого лежит мелкое стремление карьериста, желание завоевать себе хоть небольшое местечко в жизни, где властвуют крупные и мелкие хищники. Зозуля никогда не прибегает к голой публицистике, он надеется, что читатель, чутко воспринимающий авторские мысли, сам сделает все необходимые выводы.

В рассказах Зозули много деталей, и каждая из них красноречива. «Она повернулась зачем-то, и репортер заметил, что юбка у неё сзади приколота английской булавкой. Почему-то эта мелочь и еще то, что каблуки были стоптаны, вызвало у него жалость к ней». В немногих подробностях дан портрет «пророчицы» — наивной провинциалки, которой больше всего хочется познакомиться с Шаляпиным. Так же немногословно охарактеризованы профессиональная ловкость и хвастовство репортера.

Наблюдательность у писателей бывает разная. Иногда она сводится к воспроизведению маленьких подробностей, создающих впечатление правдоподобности, — и только. Такая наблюдательность не даёт писателю возможности сделать сколько-нибудь значительные обобщения; он обычно остается в пределах бытовых зарисовок. Но есть наблюдательность и иного характера, когда из незначительных деталей создаётся целая психологическая картина, словно сложившаяся из мозаичных камешков, воспринимаемых не раздельно, а в сочетании, в синтезе. Несомненно, что такой, более глубокой психологической наблюдательности Зозуля учился у Чехова. Это был один из любимейших авторов Зозули, и художественное мастерство Чехова всегда приводило его в восторг. Из автобиографии Зозули мы знаем, что он вникал во все детали чеховского письма.

Зозуля пробовал писать еще в Лодзи, но печататься начал в Одессе. Шумный портовый город в многонациональным населением, с резкими контрастами нищеты и богатства ошеломил молодого Зозулю остротой и новизной впечатлении. Не одно поколение писателей питалось соками этого города. Здесь черпали свои темы А. Куприн и Л. Андреев, И. Бунин и С. Юшкевич. Здесь развивалось молодое поколение советских писателей — Эдуард Багрицкий. Исаак Бабель, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Вера Инбер… Многие из них, почти все, начинали как очеркисты, фельетонисты, поэты, авторы коротких рассказов. Так и Зозуля печатал на страницах газет очерки, рассказы и заметки. Одесса моряков и портовых грузчиков, с жестокими правами прославленной Молдаванки, предоставила молодому писателю богатый материал для наблюдений и зарисовок. Обилие впечатлений словно заряжало Зозулю неиссякаемым запасом оптимизма и страстным желанием всё познать и обо всем рассказать. «И я смотрю на других людей с изумительным интересом, точно вижу их впервые. Они идут куда-то — разные, странные, непохожие…»

Пребывание но военной службе в царской казарме, непосредственнее знакомство с бездушной машиной солдатской муштры принесло Зозуле новые наблюдения и породило ряд рассказов-очерков («В царской казарме», «Пленный» и др.). Бессмысленное, жестокое попирание человеческого достоинства стало одной из обличительных тем творчества писателя и неизменно приводило его к мыслям о необходимости перестройки мира. Однако тогда у Зозули не было ясных перспектив грядущих революционных преобразований. Писатель был скорее разрушителем старого общества, чем созидателем нового. Он обличал его старое общество с иронией, едкой насмешкой, гневным сарказмом.

После Одессы Зозуля переехал в Петроград военных лет и незабываемых дней Октября. Столичная жизнь, богатая впечатлениями, содержательная, вводящая в круг исключительно ярких и глубоких людей, дающая каждый день новые интеллектуальные радости, неизмеримо обогатили творчество Зозули.

В настоящем издании представлен биографический роман об английском писателе и политическом деятеле Джонатане Свифте (1667–1745).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Богатой и содержательной была жизнь великого немецкого поэта XIX века Генриха Гейне. Он видел в детстве Наполеона, и наполеоновские армии, оккупировавшие его родной Дюссельдорф, он учился в лучших немецких университетах, слушал лекции знаменитого философа Гегеля, ему довелось увидеть Гёте и беседовать с ним, он был в дружбе с русским поэтом Ф. И. Тютчевым и со многими немецкими выдающимися литераторами, художниками, артистами, музыкантами.Последние двадцать пять лет своей жизни Гейне провел в Париже, где вращался в кругу таких выдающихся людей, как Бальзак, Жорж Санд, Шопен, Мюссе.

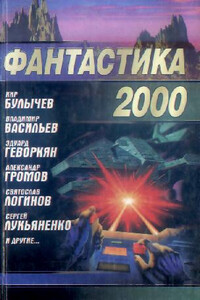

Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.