Единый принцип и другие виньетки - [4]

Папа подошел к делу практично — велел позвать в гости моего обожаемого и к тому времени всерьез опального (из-за дела Пастернака) научного руководителя В. В. Иванова. Мы с Ирой очень нервничали. Просить о блате, тем более великого В. В., мне казалось неудобным. Но он отнесся к приглашению просто и сказал, что придет с женой — своей очаровательной первой женой Татьяной Эдуардовной. У нас с ним был тогда и еще долго потом длился медовый месяц: он охотно принимал мои ученические восторги, я грелся в лучах его учительского расположения. Привлекало его, возможно, и знакомство с папой, видным музыковедом, о научной репутации которого и ореоле космополита-изгнанника из консерватории ждановских времен он, конечно, был осведомлен. Намечалась своего рода встреча двух отцовских фигур.

Уж не помню почему, но угощение было накрыто скромное. Своих денег у нас с Ирой фактически не было, и то ли папа выделил мало, то ли мы мало попросили, но нервничал я и по этому поводу. В. В. же был любезен, они с папой беседовали на научные темы, и прием прошел успешно. Сработал и папин стратегический замысел — В. В. не забыл вскоре поговорить обо мне с В. Ю. Розенцвейгом, и уже летом я был взят в как раз образовавшуюся Лабораторию машинного перевода.

Когда гости ушли, мы кинулись расспрашивать папу о его впечатлениях. К нашему изумлению, он отозвался о В. В. сдержанно. Мы стали наперебой повторять, какой В. В. замечательный, допытываясь, что же в нем могло не понравиться.

— Мне показалось, что у него негибкий ум.

Последовала буря протестов, но своего мнения папа не изменил. Его формулировка запомнилась и чем дальше, тем больше поражала меня неожиданной проницательностью. (Дополнительный отблеск на нее в дальнейшем бросили многочисленные публикации В. В. о параметре гибкости языка, открытом академиком Колмогоровым.)

Так же было со многими другими папиными высказываниями, которые сначала казались мне ошибочными, но постепенно обнаруживали свою печальную справедливость. С его скептической реакцией на наш энтузиазм подписантства. С отзывом о моей очередной пассии («По-моему, типичная редакторша»). С предупреждениями, уже в постсоветскую эпоху, о скором возврате власти органов.

Известно, что в глазах детей родители с годами умнеют.

Грозный, но не terrible

Во вступительной лекции к курсу «Шедевры русской новеллистики» (три десятка рассказов в английском переводе, от «Бедной Лизы» до «Случая на станции Кречетовка») первые полчаса я уделяю беглому обзору российской истории. При всей своей общеобразовательной невинности, многие из калифорнийских первокурсников оказываются способны с ходу идентифицировать наших великих правителей, радостно подхватывая подсказку: Peter?., the Great!.. Catherine?., the Great!.. Ivan?., the Terrible! Ну насчет того, что у нас Петр и Екатерина обычно проходят не как Великие, а как Первый и Вторая, я не занудствую, а вот на неадекватности принятой формулы Ivan the Terrible — увековеченной названием эйзенштейновского фильма (среди слушателей встречаются будущие киношники) — слегка задерживаюсь.

Неадекватность очень характерная. Terrible значит не только «страшный, ужасающий», но и попросту «плохой, негодный». Можно, например, сказать, что погода (еда, поездка…) была terrible — в самом обыденном смысле, без налета трагедийности. То есть гамма значений слова terrible отчетливо негативна, но не целиком возвышенна.

Напротив, русское прилагательное grozny — и, соответственно, прозвище Ивана, объясняю я, — родственно словам гроза (в обоих значениях), угроза, грозить, то есть «thunderstorm», «menace», «threat», «to threaten». Его смысл неизменно серьезен, масштабен, нешуточен, но, как ни странно, объективен и, пожалуй, невольно позитивен. Даже не сулящий ничего хорошего грозный враг звучит вчуже уважительно. В приложении же к вождю, царю, повелителю эпитет Грозный теряет последние намеки на недовольство. Причем не потому, чтобы речь шла об угрозе исключительно для врагов — отнюдь нет, а потому, что «русские» (здесь мне приходится с извинениями за неполиткорректность прибегнуть к этническому стереотипу) уважают только силу, жаждут твердой руки, любят палку, считают, что раз бьет, значит, любит, и вообще, бей своих, чтобы чужие боялись.

Иными словами, Иван Грозный — прозвище не оскорбительное, а почтительное, хвалебное, любовное. Так что правильнее был бы перевод типа Ivan the Terrific — если бы terrific не утратило полностью свои «ужасные» обертоны, превратившись в сугубо восхищенную характеристику. Или, еще лучше, Ivan the Awesome, — если бы awesome, которое в литературном языке значит «внушающий благоговейный трепет», не значило на молодежном жаргоне «отлично, потрясно, клёво, круто». Зато, продолжаю я, можно видеть, что и в английской семантике от «страха» до «восхищения» всего один шаг. Тем более — в русской, что позволяет перейти к разговору об отсутствии в России традиций плюрализма, демократии и прав человека, а там и к нынешней реставрации авторитарного режима и реабилитации Сталина — «эффективного менеджера».

Что это с руки властям предержащим, понять нетрудно. Но даже и они упирают все-таки не на свирепость менеджера (поощрявшего восхваление Ивана Грозного и запретившего его проблематизацию Эйзенштейном), а на его якобы эффективность. Но что заставляет заглатывать эту наживку тех, кому ничего хорошего от такой эффективности ждать не приходится? Неужели загадочная русская душа буквально взывает о мучениях? Или дело в «стокгольмском синдроме», согласно которому заложники перенимают мировосприятие террористов?

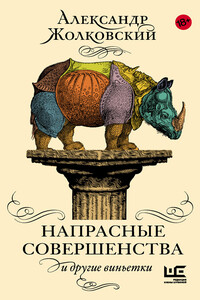

Книга статей, эссе, виньеток и других опытов в прозе известного филолога и писателя, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, посвящена не строго литературоведческим, а, так сказать, окололитературным темам: о редакторах, критиках, коллегах; о писателях как личностях и культурных феноменах; о русском языке и русской словесности (иногда – на фоне иностранных) как о носителях характерных мифов; о связанных с этим проблемах филологии, в частности: о трудностях перевода, а иногда и о собственно текстах – прозе, стихах, анекдотах, фильмах, – но все в том же свободном ключе и под общим лозунгом «наводки на резкость».

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

Знаменитый российско-американский филолог Александр Жолковский в книге “Напрасные совершенства” разбирает свою жизнь – с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство, блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий Щеглов и многие другие – собеседники автора и герои его воспоминаний, восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных.

Книга прозы «НРЗБ» известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из вымышленных рассказов.

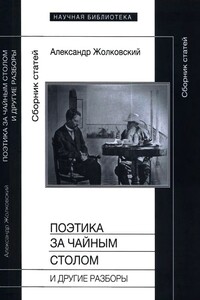

Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну)

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из полутора сотен мемуарных мини-новелл о встречах с замечательными в том или ином отношении людьми и явлениями культуры. Сочетание отстраненно-иронического взгляда на пережитое с добросовестным отчетом о собственном в нем участии и обостренным вниманием к словесной стороне событий делают эту книгу уникальным явлением современной интеллектуальной прозы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

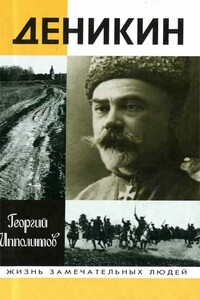

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

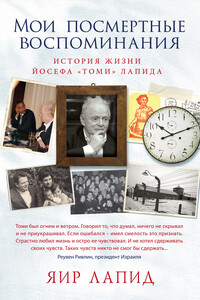

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.