Единственный и его собственность - [2]

Поэтому, так как все стоит за себя и вместе с тем вступает в постоянные столкновения со всем другим, становится неизбежной борьба за самоутверждение.

Победить или пасть – между этими двумя противоположностями колеблется исход борьбы.

Победитель становится господином, побежденный – подданным: победитель приобретает величие и пользуется «правами величия», подданный исполняет благоговейно и почтительно «обязанности подданного».

Но они остаются при этом врагами и постоянно держатся настороже: они высматривают слабости друг друга, дети – слабости родителей, родители – детей (например, их страх), палка побеждает человека или же человек побеждает палку.

В детстве путь освобождения таков, что мы стараемся проникнуть в основу всего, узнать, «что за этим кроется», поэтому мы подглядываем у всех их слабости – как известно, дети отличаются большой чуткостью в этом отношении. Поэтому мы любим ломать предметы, шарить по затаенным углам, высматривать все скрытое и запретное, поэтому мы за все беремся. Когда мы узнаем, в чем тут дело, мы начинаем чувствовать себя в безопасности. Когда мы, например, уясняем, что розга слишком слаба, чтобы сломить наше упрямство, мы перестаем ее бояться: мы «переросли розгу».

Мы видим тогда, что за розгой кроется нечто более сильное – упорство, наша упорная отвага. Постепенно мы разгадываем все, что казалось нам страшным, убеждаемся, что за пугавшей нас властью розги, за строгим лицом отца есть нечто более сильное – наша атараксия, непреклонность, бесстрашие, наша сила сопротивления, наше превосходство, наша несокрушимость, и мы уже не отходим боязливо от того, что внушало нам страх и почтение, а преисполняемся смелостью. За всем мы находим нашу смелость, наше превосходство; за суровым приказом начальства и родителей стоит наша смелая воля или наш перехитряющий ум. И чем больше мы сознаем себя, тем более слабым нам представляется то, что казалось прежде непреодолимым. А что такое наша хитрость, наш ум, наше мужество, наше упорство? Не что иное, как дух.

Довольно долгое время проходит для нас еще свободным от борьбы, которая так захватывает нас потом, – от борьбы против разума. Лучшая пора детства протекает без необходимости сражаться с разумом. Нам просто нет дела до него, мы не считаемся с ним, не принимаем его доводов. С нами в ту пору ничего нельзя поделать путем убеждения: мы глухи к доводам, принципам и т. д. Но зато мы с трудом можем устоять против ласк, наказаний и всего другого в этом роде.

Эта тяжкая жизненная борьба с разумом начинается лишь позже и означает новую пору развития; в детстве же мы резвимся и не стараемся мудрствовать.

Дух – первое самонахождение, первое обезбоживание божественного, то есть страшного, волшебного, «высших сил». Наше молодое самосознание ни перед чем не преклоняется: мир обесславлен, ибо мы – над ним, мы – дух.

И тогда только мы видим, что до того не глядели на мир духовно, а лишь глазели на него.

Наши способности мы проявляем прежде всего в борьбе со стихийными силами. Власть родителей мы признаем как стихийную силу; но потом мы решаем: нужно оставить отца и мать, нужно объявить крушение стихийных сил. Мы преодолели их. Для разумного, то есть «духовного человека», семья как духовная сила не существует, и это выражается в отречении от родителей, сестер и братьев и т. д. Если же они «воскресают» как духовные разумные силы, то они уже совсем не то, что были прежде.

Молодой человек преодолевает не только родителей, но и людей вообще: они для него не составляют уже препятствия, и он уже не считается с ними; нужно более повиноваться Богу, чем людям, – говорит он.

Когда глядят на все с такой высоты, все «земное» отступает в презренную даль, ибо эта высота – небесная.

Положение теперь совершенно меняется: юноша относится ко всем духовно, в то время как мальчик еще не ощущал себя как дух; он рос и учился вне духовности. Юноша не стремится овладевать фактическим, действительным; он, например, не старается уместить в голове исторические даты, а хочет постичь мысли, скрыться за внешними фактами, хочет овладеть духом истории; мальчик же, напротив, понимает соотношения, но не идеи, не дух, поэтому он нанизывает одно к одному все, чему нужно научиться, но не мыслить априористически и теоретически, то есть не ищет идей.

Если в детстве приходится преодолевать противодействие мировых законов, то потом, в юности, наталкиваются во всем, что задумывают делать, на возражения духа, разума, собственной совести. «Это безрассудно, это не по-христиански, непатриотично» и т. д., – говорит нам совесть, отпугивая от задуманного. Не власти эвменид боимся мы, не гнева Посейдона, не Бога, зрящего скрытое, не наказующей розги отца, а совести.

Мы «предаемся теперь нашим мыслям» и следуем их велениям, как прежде повиновались велениям родительским и человеческим. Наши действия сообразуются с нашими мыслями (идеями, представлениями, верой), как в детстве с приказаниями родителей.

Однако и будучи детьми, мы тоже думали, только мысли наши были не бесплотные, не отвлеченные, не абсолютные; они не были исключительно мыслями, небом сами по себе, чистым миром мыслей, логическими мыслями.

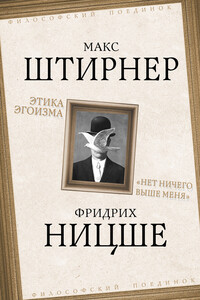

Макс Штирнер (настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт) – немецкий философ (1806–1856), предвосхитивший идеи нигилизма, экзистенциализма и постмодернизма. Одной из основополагающих идей Штирнера был этический эгоизм. «Мы живем в мире, полном призраков и одержимых, – писал Штирнер. – Везде и всюду нам стремятся доказать, что смысл и цель нашего существования лежат где-то вне нас. Что просто необходимо найти этот смысл и пожертвовать своими интересами ради воплощения этой цели. Не проще ли, не лучше ли, не выгоднее ли, наконец, отбросив жадные идеалы, строить свое дело на себе самом?». Многое из того, о чем говорил Фридрих Ницше (1844–1900), было взято из Штирнера.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.