Джордано Бруно и генезис классической науки - [3]

Бруно принадлежит к числу мыслителей, творчество которых не затеняет личности и должно быть рассмотрено в гораздо большей мере в связи с биографией - in vivo, как называют биологи изучение живого организма.

Рассказ об идеях Бруно без его биографии помешал бы понять то, что с точки зрения, развиваемой в этой книге, представляется самым важным; такой рассказ помешал бы понять стихию интуитивных догадок, скрытых то в полемических выпадах, то в воспоминаниях, то в аллегориях, которые нельзя раскрыть без ссылок на биографические подробности.

При изложении биографии Бруно задача облегчалась существованием обширной литературы, и в частности {10} русской2, а также переведенных В. С. Рожицыным и опубликованных в 1950 г. протоколов допросов Бруно в Венеции и документов, относящихся к выдаче его Риму и казни3, и опубликованного в 1958 г. А. X. Горфун-келем, переведенного и комментированного им "Краткого изложения следственного дела Джордано Бруно" 4.

С существенным значением биографии Бруно для понимания исторической роли его идей связана еще одна характерная особенность анализа этой роли. При разборе творчества некоторых мыслителей достаточно изложить содержание их идей, чтобы увидеть их место в эволюции науки. Для Бруно изложение недостаточно, потому что важно было не только что он писал, но и как он писал. Не только содержание идей Бруно, но и вся биографическая, логически неупорядоченная канва, на которой вышиты арабески его мысли, приводят к основному выводу этой книги. Вывод состоит в признании первостепенной важности интуитивного предвосхищения в XVI в. того, что было в явной форме сделано в XVII в., - дифференциального представления о движении, представления о его относительности и об однородности пространства.

Как уже сказано, такой вывод опирается не только на изучение истории науки в XVI-XVII вв. Он связан с некоторым углом зрения, навеянным современной наукой, в частности эпистемологическими истоками теории относительности. Эти истоки были сформулированы Эйнштейном в весьма отчетливой форме.

Эйнштейн ввел два критерия выбора физической теории: ее внешнее оправдание (соответствие результатам эксперимента и вообще наблюдениям) и внутреннее совершенство (теория должна в минимальной мере опираться на допущения, введенные ad hoc, и в максимальной мере естественно вытекать из наиболее общих допущений)5.

Исходные, максимально общие понятия, имеют физический смысл, если выведенные из них заключения допускают эмпирическую проверку. Такое требование физической содержательности связывает в эпистемологии Эйнштейна критерий внутреннего совершенства с критерием внешнего оправдания. Но до того как логический путь от исходных понятий до экспериментально применяемых выводов сделан, связь остается интуитивной.

{11} Речь идет об онтогенезе научной теории. Он и здесь в какой-то мере повторяет филогенез - филогенез науки. В XVII-XVIII вв. первоначально были сформулированы некоторые понятия с интуитивной догадкой об эмпирической постижимости построенной на основе этих понятий системы. Ни системы, ни экспериментов еще не было. Но исходные понятия - идея бесконечной однородной Вселенной, состоящей из тел, движущихся одно по отношению к другому, - в

XVII в. оказались способными выдержать и построение системы, и ее экспериментальную проверку. Бруно не мог видеть такую систему и такую проверку и даже не мог их предвидеть.. Он мог их только интуитивно предчувствовать.

Таковы ретроспективно обнаруживаемые рациональное содержание и историческая задача "интуитивного познания" и, может быть, в еще большей степени стиля мышления Бруно и стиля изложения его мыслей. Изложение здесь играет иную роль по сравнению с логически стройными системами. Для последних идеал изложения состоит в его прозрачности. Для интуитивных догадок изложение неизбежно становится иным, оно напоминает не прозрачное стекло, а витражи средневековых храмов.

Поэтому в книге нельзя было избежать сравнительно длинных выписок из диалогов и поэм Бруно. Их можно было бы изложить без выписок, по тогда исчезли бы стилистические особенности, которые и являются вместе с силлогизмами Бруно объектом анализа 6.

Анализ литературного стиля Бруно в этой книге мог опираться на очень важный успех историко-филологического анализа литературы

XVI в. - на книгу M. M. Бахтина о Франсуа Рабле и на введенное им понятие "карнавальной традиции" в культуре Средневековья и Возрождения7. Это позволило попытаться определить историческую неизбежность, истоки и значение того, что называли "грубым юмором": Бруно и что вызывало столь частые упреки (например, со стороны Л. Ольшки). Сопоставление стиля Бруно со стилем Рабле привело к некоторым неожиданным сближениям. "Карнавальная традиция" и у Рабле, и у Бруно была направлена своим сатирическим острием против педантов-схоластов, против средневекового "серьезного", против того, что в Средние века объявили священным и не подлежащим осмеянию, библейских и евангельских легенд, {12} творений отцов церкви, догматов, ритуала, канонов, средневековых моральных и эстетических норм и т. д. Анализ стиля Бруно позволил увидеть некоторые народные истоки его в культуре Чинквеченто, они оказались не только истоками стиля: в "карнавальной" литературе XVI в. существовала заметная гелиоцентрическая тенденция.

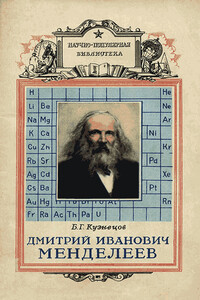

В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.

От издателей:В книге Б. Г. Кузнецова, которая является продолжением ранее изданных его работ («Разум и бытие», «Философия оптимизма», «Ценность познания» и др.), анализируется взаимодействие философии и фундаментальных научных исследований в условиях научно-технической революции, показывается, как влияет этот прецесс на развитие современных представлений о мире и его познании; в каких направлениях будет идти воздействие философии на науку в будущем. Автор затрагивает ряд вопросов, служащих предметом дискуссий среди ученых.Книга рассчитана на преподавателей, студентов вузов, научных работников, всех интересующихся философскими проблемами современной науки.От автора fb2-файла:Это первая отсканированная мною книга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

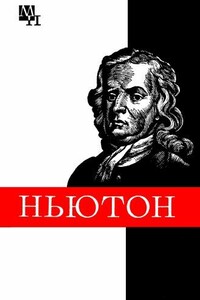

Книга рассказывает о жизненном и творческом пути великого английского мыслителя, физика, астронома и математика Исаака Ньютона (1643—1727). Ньютон является одним из крупнейших представителей механистического материализма в естествознании XVII—XVIII вв., его основные идеи оказали большое влияние на философскую мысль, науку и культуру.Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Путешествуя с графом Калиостро на машине времени, читатель встречается с великими мыслителями разных времен и эпох. Он как бы слышит их перекличку и видит живую связь времен и поколений, преемственность в развитии культуры, ее «инварианты» и специфику сменявших одна другую эпох.

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Сборник документов и материалов. Составители: С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.