Джордано Бруно и генезис классической науки - [2]

В классической механике абсолютное движение приобрело иной смысл. Оно уже не может быть отнесено к абсолютно покоящимся телам, к естественным местам, к неоднородному пространству.

Ньютон ввел иной критерий абсолютного движения: в абсолютно движущемся теле (абсолютный характер присваивается ускоренному движению) возникают силы инерции. Это - локальный критерий; можно говорить об абсолютном движении, наблюдая локальные процессы, мгновенное ускорение, ускорение на бесконечно малом отрезке пути. Соответственно относительное движение характеризуется отсутствием сил инерции. Таким относительным движением является движение предоставленного себе тела, движение по инерции. Закон инерции приобрел также характер дифференциального закона: тело обладает одной и той же скоростью на последовательных бесконечно малых отрезках своего пути, в течение следующих один за другим бесконечно малых отрезков времени. Классическая механика рассматривает движение, определяя предельные отношения пройденного пути ко времени (мгновенные скорости) и предельные отношения скорости ко времени (мгновенные ускорения), когда пройденный путь и прошедшее время стремятся к нулю, т. е. стягиваются в точку и в мгновение.

Такое дифференциальное представление движения - основа классической механики и всего выросшего на ее основе здания классической науки. Его генезис наложил глубокий отпечаток на все стороны общественной жизни, {8} на логику и стиль человеческого мышления, на художественное творчество нового времени.

Уже в начале XVII в. Галилей и Кеплер пользовались в более или менее явной форме представлением о мгновенных скоростях и ускорениях и противопоставляли уже возникшее, хотя и не воплотившееся в адекватный математический алгоритм дифференциальное представление старому, перипатетическому. Кеплер писал:

"Там, где Аристотель видит между двумя вещами прямую противоположность, лишенную посредствующих звеньев, там я, философски рассматривая геометрию, нахожу опосредствованную противоположность, так что там, где у Аристотеля один термин: "иное", у нас два термина: "более" и "менее"1.

Действительно, дифференциальное представление движения сделало основным аппаратом механики, а затем и физики уже не простое логическое противопоставление "этого" и "иного" (таким было противопоставление естественных мест иным местам в космологии Аристотеля), а математические операции с большим или меньшим, причем сюда вошли операции с бесконечно большими и бесконечно малыми величинами. Соответственно изменился смысл научного эксперимента. Он стал по преимуществу количественным экспериментом. Изменилось и понятие причинной зависимости; ее теперь представляли себе в виде однозначного соответствия одного ряда количественно определимых с неограниченной точностью значений физической величины другому ряду. Ощущение однозначной связи между явлениями природы пронизало человеческое мышление.

Мощь разума теперь видели в установлении точных и строгих количественных законов, которые могут быть в полной мере подтверждены экспериментом. Сам язык науки приобрел характер точных и строгих констатаций, среди которых уже не было места некаузальным понятиям и уподоблениям, метафорам, произвольным литературным отступлениям и реминисценциям, риторике и поэтическим

грезам.

Какую же роль в этом историческом переходе, в генезисе классической науки сыграло творчество Бруно? Что внес в новую науку этот мыслитель, облекавший свои идеи в причудливую ткань сложных аллегорий, полемических филиппик и безудержных фантазий, мыслитель,

{9} далекий от математики, от эксперимента, от строгой однозначности выводов?

Факт остается фактом: именно Бруно принадлежат первая отчетливая формулировка принципа относительности и первая космологическая схема однородного пространства. Не менее достоверна связь принципа относительности и картины однородного пространства с дифференциальным представлением о движении и количественным его анализом, чего у Бруно явно не было.

Но может быть, основные идеи и образы классической науки имели у Бруно интуитивный и неявный характер? Такой поворот проблемы требует исследования той стороны творчества, которая находится между его логикой и психологией. Здесь приходится менять жанр: исследование исторических источников и форм научных идей становится неотделимым от исследования "онтогенеза" науки, творческого пути мыслителя. История науки приобретает вид научной биографии. Исследование интуитивной стороны творчества заставляет рассматривать идеи мыслителя не систематически, как они логически связаны между собой, а в их живой, логически неупорядоченной, собственно биографической последовательности. Но не всегда. Мы знаем мыслителей, которые строгими силлогизмами и вычислениями выводили одни концепции из других и оставили человечеству стройные системы. Чем больше мы уточняем связи между элементами этих систем, тем ближе мы к наиболее важной стороне творчества таких мыслителей. Их творчество можно рассматривать в значительной мере, как биологи рассматривают живые ткани, "на стекле" - in vivo.

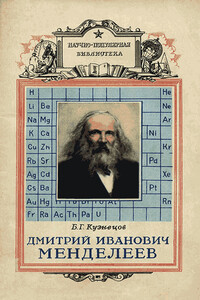

В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.

От издателей:В книге Б. Г. Кузнецова, которая является продолжением ранее изданных его работ («Разум и бытие», «Философия оптимизма», «Ценность познания» и др.), анализируется взаимодействие философии и фундаментальных научных исследований в условиях научно-технической революции, показывается, как влияет этот прецесс на развитие современных представлений о мире и его познании; в каких направлениях будет идти воздействие философии на науку в будущем. Автор затрагивает ряд вопросов, служащих предметом дискуссий среди ученых.Книга рассчитана на преподавателей, студентов вузов, научных работников, всех интересующихся философскими проблемами современной науки.От автора fb2-файла:Это первая отсканированная мною книга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

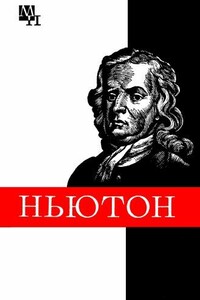

Книга рассказывает о жизненном и творческом пути великого английского мыслителя, физика, астронома и математика Исаака Ньютона (1643—1727). Ньютон является одним из крупнейших представителей механистического материализма в естествознании XVII—XVIII вв., его основные идеи оказали большое влияние на философскую мысль, науку и культуру.Книга рассчитана на широкий круг читателей.

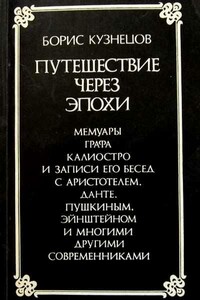

Путешествуя с графом Калиостро на машине времени, читатель встречается с великими мыслителями разных времен и эпох. Он как бы слышит их перекличку и видит живую связь времен и поколений, преемственность в развитии культуры, ее «инварианты» и специфику сменявших одна другую эпох.

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.