Две лекции о Шекспире - [4]

Если концепция и является необходимым элементом авторского языка, то все равно она является лишь жалкой частичкой того, что язык способен выразить. Концепция — эта та жидкая интеллектуальная кашица, перед которой вот уже много веков склоняет чрезвычайно низко голову западная цивилизация. Да, есть концепция, но за ней еще есть «концепция, оплодотворенная образом», а за образом и концепцией еще живет музыка. Музыка речи выражает то, чего нет в концептуальном языке. Музыкой выражается человеческое переживание, которое не может быть упаковано в концепцию. Из нее рождается поэзия, потому что в поэзии существует чрезвычайно тонкое отношение между ритмом, звуком, вибрацией и энергией, которые и сообщают произнесенному слову концепцию, образ и еще мощнейший масштаб, рождающийся звуком, словесной музыкой. Однако, я думаю, даже одно лишь упоминание слова «музыка» может оказаться чрезвычайно опасным и привести к чудовищно ложным истолкованиям. Услышав про музыку речи, актер подумает: «Ах, у меня музыкальный голос, значит, я должен говорить нараспев». Внесем ясность. Слово «музыка» в поэтическом смысле чрезвычайно тонкая вещь, и ритм чрезвычайно тонкая вещь, однако печально, что в театральных школах всего мира все это сводится к набору правил. Актеров учат, что Шекспир писал пентаметром, у пентаметра есть определенный ритм, актеры следуют этому ритму, а в результате возникает сухая, пустая музыка, лишенная каких-либо признаков жизни, содержащейся в словах.

Давайте снова вернемся к коренным вопросам. Какая жизнь содержится в этих пьесах? В чем же заключается, в самом деле, феномен Шекспира? Шекспир, кажется, написал тридцать семь пьес. Их населяет, должно быть, тысяча персонажей. Это значит, что Шекспир, о жизни которого мы знаем так мало, совершил в своих пьесах нечто уникальное во всей истории литературного письма. Ему удавалось в каждый конкретный момент вставать на постоянно меняющуюся точку зрения по меньшей мере тысячи персонажей. Поэтому понятно, что если пытаться свести Шекспира к одной какой-то идее, то потеряешь всякий ориентир. Скажем, нередко объявляют Шекспира фашистом. В самом деле, есть книги, отстаивающие эту точку зрения, и спектакли по «Кориолану», доказывающие, что Шекспир ненавидел людей и был фашистом. Или что он был антисемитом, приводя в доказательство «Венецианского купца». Все эти недальновидные и досадно ложные суждения основаны на том, что в расчет берется какая-то одна сторона пьесы и делается вывод: «Теперь мы понимаем, зачем была написана эта пьеса». Такой подход привел к тому, что все его пьесы якобы имеют сексуальную подоплеку, что все они были написаны для того, чтобы раскрыть с той или другой стороны спрятанные в них сексуальные отношения. Отойдите чуточку в сторону и оглядитесь и вы увидите, что Шекспир умел сочувствовать самым различным взглядам и вставать на самые различные точки зрения, постоянно сталкивая их. Вы убедитесь, что невозможно разгадать точку зрения самого Шекспира, что Шекспир, оставаясь Шекспиром, содержал в себе тысячу Шекспиров. Но почему важно нам это понимать?

Вспомните форму театра, куда пришел Шекспир. Это была волнующая и вибрирующая форма. Елизаветинский театр вызывал такое же волнение, как кино тридцать лет назад — кино, в котором был сделан фильм Орсона Уэллса «Гражданин Кейн»[16], открывшее тысячу новых возможностей. Так вот, основу той новой формы театра составляла платформа, почти такая же, на какой я сейчас стою, зрительный ряд на ней мог постоянно меняться. Поскольку там декораций не было, то достаточно актеру было сказать: «Мы в лесу», и мы действительно оказывались в лесу, а когда говорили: «Мы не в лесу», то лес исчезал. Скорость смены кадров при такой технике значительно выше, чем в кино. В кино на экране мы видим полную картину леса, затем она исчезает, и после этого возникает, скажем, картина Берлина, и это два разных образа. Когда же зрительный ряд актер творит словами, все происходит почти одновременно: при слове «лес» в пределах той же строки возникают лес и Берлин, и мы с вами, и тут же крупный план лица, затем снова лес и снова его нет. В кино такой техники непрерывности смены кадров пока не изобретено.

Во многом такому театру помогало его устройство. Шекспировская платформа представляла конструкцию нескольких уровней. Были нижний и верхний уровни. И вот, произнеся последние слова, я чувствую, что скажу сейчас нечто такое, что приводит сегодня жителей Берлина в ужас. Я не знаю, осмелюсь ли я произнести слово, заставившее содрогнуться местную публику десять лет назад. Это слово «метафизический». Десять лет назад, о чем бы ни шла речь, единственной точкой зрения, с которой считались, была политическая, все, что выходило за ее пределы, представлялось слабым, мягкотелым, старомодным. Вы должны мне сказать, изменились ли времена, стало ли слово «метафизика» менее ядовитым и опасным. Но надо четко понять, что для Шекспира и его публики, для времени, в котором он жил, с его круговоротом и переменами в сознании людей, когда идеи, возникнув, тут же рушились, ощущение неустойчивости было велико. И такое состояние было благом, ибо оно развило интуитивное чувство, что за всем хаосом таилось понимание, относящееся к другому миропорядку, порядку, не имевшему ничего общего с политическим порядком. Это ощущение присутствует во всех пьесах Шекспира, и, как сказал про него Гордон Крэг сто лет тому назад, если не принимать его мир духов, то лучше сразу сжечь все его творения, ибо они тогда лишаются вообще какого-либо смысла. Шекспировский театр был местом встречи публики и актеров, где каждая секунда жизни прослеживалась с огромным напряжением.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)

Исследование Ольги Ладохиной являет собой попытку нового подхода к изучению «филологического романа». В книге подробно рассматриваются произведения, в которых главный герой – филолог; где соединение художественного, литературоведческого и культурологического текстов приводит к синергетическому эффекту расширения его границ, а сознательное обнажение писательской техники приобщает читателя к «рецептам» творческой кухни художника, вовлекая его в процесс со-творчества, в атмосферу импровизации и литературной игры.В книге впервые прослежена эволюция зарождения, становления и развития филологического романа в русской литературе 20-90-х годов XX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

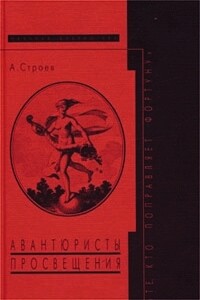

Книга, подготовленная в Отделе классических литератур Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН, посвящена знаменитым авантюристам и литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д’Эону, Бернардену де Сен-Пьеру, Чуди, Фужере де Монброну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи (роман, комедия, литературный миф, алхимия, игра)

Виталий Иванович Бугров, заведующий отделом фантастики журнала «Уральский следопыт» был не просто редактором, библиофилом и библиографом фантастики. Его перу принадлежит множество статей и очерков, посвящённых малоизвестным страницам отечественной и зарубежной фантастики. Лучшие очерки и статьи Виталия Бугрова собраны в этой книге.© Sawwin * * *В книгу уральского критика и литературоведа вошли очерки и этюды из истории фантастики, как новые, так и ранее публиковавшиеся.Книга адресована юношеству.* * *Переиздание сборника «В поисках завтрашнего дня» с добавлением нескольких новых статей и дополнениями в некоторых старых.