Два брата, или Москва в 1812 году - [3]

В эту минуту лакей подошел с большим подносом, на котором стояли разные напитки и который, для дебюта, являлся пред каждым вновь прибывшим гостем.

– Я, кроме воды, ничего не пью, – отвечал путешественник.

– Вот уж это невозможно. Сколько угодно и чего хотите, – сказал Сельмин, – но значило бы обидеть хозяина, отказавшись выпить что-нибудь за здоровье его сына.

– Не знаю, как же назвать, если насильно станут заставлять гостя пить.

– Очень просто: это закон учтивости и необходимости. С своим уставом в чужой монастырь не ходи, говорит пословица, и все должны ей покоряться.

– Повторяю вам, что я ничего не пью.

– Может быть, но сегодня у меня это необходимо. Вы будете первый человек на Руси, который нанес бы мне подобную обиду.

– Ради бога не настаивайте!

– Окатите его! На голову лей! – закричало несколько голосов гостей, бывших навеселе, сидевших поблизости за карточными столами.

– Слышите ли, какие меры мне предлагают? – сказал Сельмин.

– Этим людям я не удивляюсь, – отвечал проезжий, – в них говорит вино, а не рассудок. К счастию, вы не похожи на них…

– Как? Что? Так мы пьяны? Кто вы, сударь? Как смели? – закричали обидевшиеся гости, окружив хозяина и путешественника.

С холодным достоинством посмотрел на них последний и, обратясь к хозяину, сказал ему:

– Позвольте узнать, Петр Александрович, у вас ли я в доме нахожусь и с какого права эти господа требуют от меня ответа?

– Пейте, если хозяин велит! – закричали ему все.

– Хозяина я почитаю слишком благородным, чтобы он мог приказывать пить. – Вас же нахожу довольно… забавными, чтоб вместо него распоряжаться человеком, вовсе вам незнакомым.

– Вот еще невидаль! Кто вы такие? – спросил один из гостей, подойдя к нему.

– А разве здесь заставляют пить всех без исключения? – сказал путешественник. – Если так, то я вам не мешаю, я же – простолюдин и следую собственной своей воле и рассудку.

Около действующих лиц этой сцены собралась в минуту большая толпа, и все кричали: «Пить! Пить! Заставить его пить!»

Неизвестно, чем бы кончилось это явление, но путешественнику приходилось худо. Уже более десяти рук держали над ним бутылки и штофы, чтоб вылить на него влагу, которую он отказывался пить, и, если б он стал обороняться, может быть, эта стеклянная гроза и обрушилась бы на него. Вдруг явился гвардии офицер Шаничка, через всех ловко пробился к самому проезжему, сказал слова два в успокоение отца, схватил первого под руку, утащил с собою и, проведя в свою комнату, запер ее за собою на ключ.

– Сделайте милость, извините этих людей, – сказал он путешественнику, – они уже третий день пируют. Мне совестно за батюшку, что он окружил себя подобным обществом. Я очень рад, что уеду от них завтра. Не угодно ли вам у меня расположиться?.. Вы, верно, из Москвы?

– Нет! я из Петербурга…

– А! очень рад! Что там нового? Императрица не переехала еще из Царского Села?

– Я уж три недели как выехал из Петербурга…

– Так долго ехали?

– На долгих, мне торопиться некуда…

– Вы простите мое любопытство… Но мне кажется, что я вас видал в Петербурге… Лицо ваше мне так знакомо…

– Не может быть, – с горькою усмешкою отвечал проезжий. – Лицо мое принадлежит к числу умерших. Меня никто не знает и не может знать.

С удивлением посмотрел на него молодой Сельмин, не понимая странного его ответа.

– Я, однако, помню, – продолжал он с недоумением, – так точно! Не родня ли вы гвардии капитану Зембину?.. Я его часто видел, и ваше с ним сходство с первого взгляда поразило меня.

Путешественник смешался, побледнел, но отвечал, однако ж, довольно равнодушно:

– Нет! я ему не родня. Наше сходство – дело случайное.

– Так вы его знаете?

– Да! видал… во время последнего турецкого похода.

– А вы были в военной службе? Очень приятно познакомиться с вами! В каком полку вы служили?

– Я находился при главнокомандующем… и то недолго… Незначащая рана и семейные обстоятельства принудили меня оставить это поприще… Но я вас задерживаю… У вас гости. Позвольте мне отдохнуть, мне рано надобно отправляться в путь.

– Это моя комната; вы в ней полный хозяин. Я оставлю вас и пришлю слугу. Сделайте одолжение, приказывайте.

– Мне никого не нужно. Со мною есть слуга…

– Ну, этот, вероятно, теперь в распоряжении наших челядинцев, и если он не одарен такою же твердостью, как вы, то, верно, его уже напоили. Уж это так водится.

– Очень жалко, я во всю жизнь не забуду вашего одолжения. Вы меня спасли. Бог знает, что бы тут произошло.

– О нет! Батюшка мой и добр и благороден… Но вы знаете провинциальные нравы.

В эту минуту старик Сельмин вошел.

– Ступай, Саша, к гостям да вели обнести чем-нибудь. Ты очень хорошо сделал, что увел сюда этого господина.

– С которым мне лестно было познакомиться. У нас есть много общих знакомых. Он был в военной службе, находился при главнокомандующем… я уж извинялся пред ним за наших гостей… Запировались.

При этом слове он ушел, а старик Сельмин, оставшись с проезжим, подал ему руку и также извинился в происшедшей сцене.

– Я их всех побранил, – сказал он. – Они приняли вас за соседнего помещика 17-ти душ. Он иногда отнекивается, и мы его обливаем.

– Очень сожалею, что он позволяет это с собою делать.

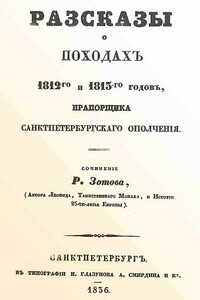

Зотов Рафаил Михайлович — романист и драматург (1795 — 1871). Отец его, родом татарин, по взятии Бахчисарая, мальчиком был привезен в Санкт-Петербург и подарен графу Ланскому, воспитывался в Шляхетском корпусе, участвовал в войнах начала столетия, полковником русской службы прибыл в Дунайскую армию князя Прозоровского и около 1809 г. пропал бесследно. Посмертный роман Р.М. Зотова "Последний потомок Чингис-хана" (СПб., 1881) касается жизни и загадочной кончины его отца. Рафаил Зотов учился в гимназии в Санкт-Петербурге, участвовал в кампаниях 1812 — 1814 гг., при Полоцке был тяжело ранен; заведовал санкт-петербургским немецким театром, а впоследствии был начальником репертуара русского театра.

«1812 год! Какое волшебное слово! Какие великие воспоминания! 24 года прошли с незабвенной той эпохи, а исполинские события все еще представляются воображению нашему как сон вчерашней ночи, который все еще мечтается нам со всей силою, которого мельчайшие подробности мы стараемся припомнить себе и, отыскав в нашей памяти, с наслаждением спешим рассказать нашему семейству, нашим знакомым…».

«…Феодор Алексеевич скончался, и в скором времени на Русском горизонте стали накопляться грозные тучи. Царевичи Иоанн и Петр были малолетние и Правительницею была назначена вдова Царица Наталья Кирилловна, но по проискам дочери её властолюбивой Софии это не состоялось. Она сама захватила в свои руки бразды правления и, несмотря на то, что по завещанию Феодора Алексеевича престол всероссийский принадлежал Петру, помимо старшего брата его Иоанна, слабого здоровьем, она настояла, чтобы на престол вступил Иоанн.

«…Каждый гражданинъ, любящій свое отечество, привязанъ и долженъ быть привязанъ къ произведеніямъ и успѣхамъ Литературы своей наше, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый благоразумный человѣкъ долженъ уважать Геній другихъ народовъ…».

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.