Духовные основы русской революции - [49]

Достоевский проповедовал, что русский народ – народ богоносец. Лучшие русские люди верили, что в скрытой глубине русской народной жизни таятся возможности высших религиозных откровений. Но вот грянула революция и привела в бурное движение необъятное море народной жизни. Народ, безмолвствовавший тысячу лет, захотел, наконец, выговориться.

И вот, прислушиваясь к многоголосью народному в разбушевавшейся стихии революции, приходится признать, что имени Христова не слышно в этом гуле. Не во имя Христа совершилась революция, и не христианская любовь направляет ее течение. Все попытки превратить нашу национальную революцию в социальную были движимы дошедшей до озлобления жаждой равенства, понятого механически и материалистически, но в них менее всего чувствовался дух христианского братства. Революция обнаружила духовную опустошенность в русском народе. И опустошенность эта есть результат слишком застарелого рабства, слишком далеко зашедшего процесса разложения в старом строе, слишком долгого паралича русской церкви и нравственного падения церковной власти. Долгое время вытравлялась святыня из народной души и справа, и слева, и это подготовило то циническое отношение к святыням, которое ныне обнаруживается во всем своем безобразии. Революции хороши тем, что они выявляют истинное положение, свергают всякую условную и лицемерную ложь. Для уничтожения старой лжи и гнили значение революции будет велико.

Революция ударила по церкви и разрушила старую связь церкви и государства. Внешне в строе церковном все пришло в движение. Русская церковь должна перестроиться снизу доверху. Но в стихийном нарастании революции церковное движение оказалось совершенно затерянным. Церковного голоса не слышно в гуле революции. В дни великой опасности для России православная церковь не играет той роли, какую играла в прежнее время, когда св. Сергий Радонежский спасал родину и направлял ее духовно. Есть основание опасаться, что подобно тому, как до переворота церковь была принижена перед старым самодержавным государством, она будет принижена и перед новым демократическим государством. Но в дни, когда Россия и весь мир переживает небывалые катастрофы, когда все в мире стало зыбким и колеблющимся, христиане не могут не желать, чтобы был услышан голос Свободной Церкви Христовой. Свободная церковь есть прежде всего церковь, независимая от власти государства и от всякой стихии этого мира. Она в себе самой черпает источник своих откровений, она получает свою свободу от главы своего Христа. Не может церковь получить свободу от революций и изменений, происходящих в государстве, не может свобода церкви родиться от демократического строя. И если в старой связи церкви и государства нарушено было заповеданное Христом отношение между «божьим» и «кесаревым», то это было внутренним падением церковного народа, церковного человечества, его соблазном и порабощением «миру сему». Церковь в своей внутренней святыне, которую не одолеют врата адовы, не может быть порабощена. Она сама есть источник благодатной свободы, она ограничивает то всевластье государства, перед которым склонился мир языческий, и охраняет бесконечную природу и бесконечные права человеческой души. Только христианство признает бесконечность человеческого духа и его несоизмеримость ни с какими царствами этого мира. Но церковь есть богочеловеческий организм, и человеческая воля церковного народа может соблазняться всеми искушениями, может отпадать и рабствовать. Русский церковный народ, находившийся под духовным воздействием Византии, прошел через большие искушения, он воздал «божье» – «кесарю». Автокефальность русской церкви означала возглавление ее царем. На этом пути церковный народ в России утерял всякое самостоятельное значение в жизни своей церкви. Соборное начало осталось в голове таких идеологов православия, как славянофилы, но оно отсутствовало в самой церковной действительности. И церковный народ, и церковная иерархия привыкли к приниженной пассивности, вся активность была возложена на органы государства. И задачу наших дней для жизни церкви нужно видеть прежде всего в том, что самый церковный народ и церковная иерархия ныне призываются к активности и самодеятельности во всем (между прочим и в деле религиозного воспитания). Нельзя уже рассчитывать, что дело христианства на земле сделает за православных христиан кто-то другой, какая-то опекающая и покровительствующая власть.

II

Внешний строй русской церкви, которая была самой большой и самой сильной частью Восточной православной церкви, держался своей связью с царской властью. Падение «священного русского царства» означает новый период в истории Восточной церкви. Кончилась византийская идея. Церковный народ освободился от одного из соблазнов, от рабства у «кесаря», и ему дана свобода выбора дальнейшего пути. Внешнее единство Восточной церкви ничем уже не держится. И это есть огромное испытание духовных сил церковного народа. Отныне Восточная церковь может держаться лишь внутренним единством, лишь возрожденной церковной силой и крепостью. И именно потому должна пробудиться церковная воля к восстановлению вселенского единства церкви. Падение русского самодержавия облегчит движение к соединению церквей. Но движение это нужно прежде всего мыслить не как внешнюю унию, а как внутреннее обращение двух половин христианского человечества друг к другу с любовью, не отказываясь от своеобразного опыта каждой из половин. Вполне свободной может быть лишь Единая Вселенская Церковь, не прикованная к государствам и нациям, не зависящая от власти национальных государств. Всякое разделение в церкви есть уже частичная утрата свободы. Автокефальность русской церкви и была источником ее несвободы. Соблазн папоцезаризма в Западной католической церкви был таким же разделением и таким же рабством, как и соблазн цезарепапизма на Востоке. Но ошибочно было бы думать, что протестантизм был движением к свободе церкви. Лютеранская реформация по последствиям своим подчинила церковь принципу территориальности и отдала ее во власть князей. Всякий уклон к протестантизму есть разделение в церкви, распадение ее и утрата ее свободы. Русский синодальный строй был внесением в православную церковь протестантских начал, заимствованных из Германии, он представлял собой обмирщение церкви. Лучшие православные люди относились с презрением к синодальному строю, считали его неканоническим и искали духовного авторитета православной церкви в старчестве. Церковное управление было навязано старой государственной властью и разделяет ее судьбу. Св. Синод в последний период своего существования подвергся тому же разложению, что и бюрократия, в нем была та же гниль, что и в государственной власти. Князья церкви находились в рабстве у Григория Распутина. Он определял в значительной степени тот состав Св. Синода, с которым встретилось временное революционное правительство. Перед первым революционным обер-прокурором встала задача развязать старые отношения церкви и государства, снять с церкви оковы, освободить церковный строй от того, что ему было навязано старой властью. С этой точки зрения несколько насильственные действия обер-прокурора по отношению к старому составу Св. Синода и высшей церковной иерархии могут быть оправданы, хотя в будущем обер-прокурор не должен играть никакой церковной роли и превратится в министра исповеданий. В первые революционные моменты защита свободы и достоинства церкви и церковной власти не могла быть защитой старого состава Св. Синода, который не был избран церковно, который целиком навязан церкви разлагающейся государственной властью. Первый пореволюционный период церковной жизни оказался окрашенным в бюрократический цвет нового стиля, и это было неотвратимым последствием старых грехов. Тело церкви давно уже больно, давно уже находится в нестроении, и революция лишь выявила истинное положение, сбросила лицемерную ложь. Клерикально-классовая точка зрения не может быть защитой свободы церкви, она сама находится в плену у царства кесаря и добивается земных выгод. Не следует забывать, что русская церковь пережила длительный период упадка и угашения духа. Церковный народ безмолвствовал и бездействовал. Много религиозной энергии рассеялось по сектам и было направлено на борьбу против церкви и заключенной в ней полноты. Душа народная была в смятении и соблазнилась о нравственном падении церковной иерархии, о духовном вырождении «официальной» церкви. Такое религиозное состояние народа ставит большие духовные затруднения на пути церковного возрождения. И нужно ждать, что великие жизненные испытания и потрясения приведут народ русский к религиозному самоуглублению.

«Сегодня можно сказать, что Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый по-своему, и каждый находит в полном противоречий бытии России факты для подтверждения своей веры. Подойти к разгадке тайны, скрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость». Свои размышления о судьбе России и ее месте в историческом процессе Бердяев изложил в статьях, собранных в этом издании.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли два наиболее известных произведения Николая Бердяева – выдающегося русского мыслителя, последователя Канта, Ницше, Шопенгауэра, одного из ярчайших представителей идеалистической философии. «Человек», «личность», «индивид», «свобода», «Бог» – важнейшие категории философии Бердяева.Пол и Любовь Бердяев считал главными мировыми вопросами и посвятил им работу «Метафизика пола и любви». Чувственность, как и консервативное стремление к обузданию пола, не имеют ничего общего с Любовью. Институт брака укрепляет лишь любовь родовую, а она метафизически ниже, чем любовь личная.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге собранны статьи российского философа Н Бердяева, напечатанные в российской и зарубежной прессе. Статьи посвящены православию в меняющемся мире, попытке осмыслить позицию православия по отношению к католичеству и протестантизму. В статьях поднимаются проблемы самоубийства и «Церковного национализма». Н Бердяев говорит о пути развития России и о том стоит ли выбирать между коммунизмом и демократией? И даёт ответы, что такое загадочная русская душа и что такое российское сознание.

Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера "[Der] Untergang des Abendlandes" не объединен общностью миросозерцания его участников. Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы — о духовной культуре и ее современном кризисе. С этой точки зрения, как бы ни относиться к идеям Шпенглера по существу, книга его представляется участникам сборника в высшей степени симптоматичной и примечательной.Главная задача сборника — ввести читателя в мир идей Шпенглера. Более систематическому изложению этих идей посвящена статья Ф.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.

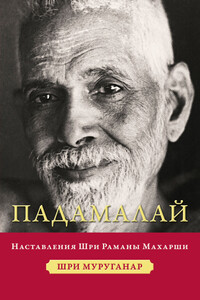

Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.