Драма Иова - [78]

Основной аргумент Иова, который он выдвигает против рациональных рассуждений своих друзей, это он сам с безвинным сердцем своим. Друзья Иова подхватывают абстрактный тезис, что никто не чист в глазах Бога. Но вот Иов встает перед ними и говорит: Я! «и Бог узнает мою непорочность» (31, 6). Вся последующая речь Иова есть не что другое, как апология себя самого перед обвиняющими его в грехе друзьями. Он не находит вины в себе. Он не согрешил ни прежде, ни теперь. В начале книги сам Бог называет Иова человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла (1, 8). Следовательно, сознание непорочности в Иове есть не его субъективное мнение о себе или упорная самозащита, но подлинное и не лживое переживание самого себя. Иов действительно невиновен. А если это так, тогда тезис его друзей, что страдание есть наказание за грех, неудержимо разрушается. Иов страдает и все-таки он не виновен. Следовательно, страдание не всегда и не везде есть наказание за грехи. Наказание не объясняет страдания. И здесь ничего не объясняет и указание Елиуя на то, что страдание есть желание Бога уберечь человека от греха. Это указание так же неубедительно, как и теория наказания. Прежде всего, убережение человека от греха есть позитивный акт, а не негативное уничтожение, чем является страдание само по себе. Если Бог может уберечь человека только таким способом, то есть уничтожая его, то такое убережение слишком наивно, чтобы оно смогло исчерпать смысл страдания. Если мы поверим Елиую, что Бог, наслав несчастья и болезни, пытается уберечь Иова от грехов в будущем, то мы должны будем признать весьма странное поведение Бога по отношению к людям. Бог, желая уберечь чувства Иова от греховности, уничтожает их проказою; желая уберечь Иова от греха соблазна богатством, Он это богатство пускает на ветер; желая не допустить греха в семью Иова, Он эту семью убивает. Вне сомнения, если человек лишится чувств, богатства, семьи, то все это не сможет стать и объектом греха. Нетрудно понять наивность такого убережения человека. Поэтому и замечание Елиуя не выдерживает критики. Оно только еще более отчетливо показывает, что установление связи между страданием и грехом не раскрывает смысла страдания, ибо не может устоять перед экзистенциальной действительностью. Страдание может быть и наказанием, и убережением. Но этими двумя началами оно не исчерпывается. Наказание и убережение только случайные начала страдания. В мире существует страдание, которое не есть ни наказание, ни убережение. Скажем, страдание детей: оно — не наказание, ибо дети невинны; оно и не убережение, ибо дети умирают в этом страдании. Поэтому Иов совершенно последовательно, исходя из переживания самого себя и вообще из опыта человеческой экзистенции, отвергает ответы своих друзей.

Какой же ответ дает он сам? Теоретически — никакого. Иов инстинктивно чувствует, что теоретического ответа здесь не может быть; что каждый ответ такого рода страдание делает позитивным, превращает его в добро и тем самым его вообще отрицает. Поэтому Иов только критикует своих друзей, не формулируя никакого теоретического мнения, в котором содержалась бы попытка решить вопрос смысла страдания. В этом отношении страдание для Иова остается непостижимым. Зато он дает ответ своей экзистенцией. Иов принимает страдание и претерпевает его. Перед лицом страдания он решает соединить его с Богом и сложить свою судьбу в руки Господа, не теряя надежды, что Господь преодолеет ситуацию его страдания. Это и есть ответ Иова. Смысл страдания Иов находит в своем собственном решении: вытерпеть — это и есть его задача в ситуации страдания. И это уже не теоретический, но экзистенциальный ответ. Проблему зла, в частности, страдания Иов разрешает не в какой-то абстрактной формуле, как это делают его друзья, но определенным своим поведением в страдании, принимая определенную установку по отношению к нему и определенным способом реагируя на него. Это ответ, глубины которого нам трудно понять, но именно в них и кроется величие страдания. Таким образом стоит на минуту задуматься над этими глубинами и хотя бы попытаться в них заглянуть.

Ответ Иова в сущности такой же, как и ответ всех святых всех времен. Все святые принимали решение принять страдание и претерпеть его в Боге. Более того! Многие святые жаждали страдания и искали его. Не один из них с радостью встретил болезнь, несчастье, нищету, истязания и, наконец, смерть. Это поразительные факты, но они подлинны. Жажда страдания и радость претерпевания его — один из характернейших признаков святой личности. Но не является ли это нелепостью? Ведь страдание есть зло. И никакая логическая спекуляция не превратит его в позитивную вещь, следовательно, в добро. Страдание есть недостаточность, отрицание, небытие. Так как же можно жаждать зла? Как можно радоваться небытию? Страдание разрушает экзистенцию человека и лишает его бытия. Так как же можно искать этого разрушения и этого лишения бытия? В страдании человек бывает меньше; он приближается к небытию. Так как же можно полноту бытия выменять на этот скользкий путь, ведущий по направлению к небытию? И все же святые именно так и поступают. Так не были ли они ненормальными? Отнюдь! Жажда страдания в жизни святых открывает перед нами великую загадку человеческой экзистенции, возможно, даже последнюю в ее открытости трансценденции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Личность Иисуса Христа на протяжении многих веков привлекала к себе внимание не только обычных людей, к ней обращались писатели, художники, поэты, философы, историки едва ли не всех стран и народов. Поэтому вполне понятно, что и литовский религиозный философ Антанас Мацейна (1908-1987) не мог обойти вниманием Того, Который, по словам самого философа, стоял в центре всей его жизни.Предлагаемая книга Мацейны «Агнец Божий» (1966) посвящена христологии Восточной Церкви. И как представляется, уже само это обращение католического философа именно к христологии Восточной Церкви, должно вызвать интерес у пытливого читателя.«Агнец Божий» – третья книга теологической трилогии А.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

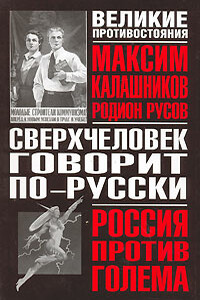

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.