Дорога дней - [31]

Долгое время нам и в голову не приходило, кто был этот человек, которому, как уверяла Мариам-баджи, дважды предлагали армянский престол. Только случайно прочитав в одной книге о событиях тех дней, мы догадались.

Погос вырезал из своего старого учебника портрет этого человека и однажды вечером протянул его Мариам-баджи.

— Баджи-джан, погляди-ка — узнаешь?

Мгновение баджи, онемев, смотрела на портрет, затем сказала прерывающимся голосом:

— Вай, ослепнуть мне, Вергуш-джан, он это, он!..

В тот же вечер я и Погос прибили в комнате Мариам-баджи портрет великого армянского поэта Ованеса Туманяна.

НА НАШЕМ ДВОРЕ

Конечно, мы дружили, как прежде: я, Чко, Амо и Погос. Но Амо и Погос учились уже в шестом, были юнкомовцами. А кто были мы — я и Чко? У нас не было ни таких широкополых панам, как у Амо и Погоса, ни красивых коротких брюк, ни белых рубашек, ни красных галстуков, развевающихся на ветру. Не было у нас и гимнастических палок, складных юнкомовских ножей, которые висели у них на левом боку, привязанные крученой веревкой, когда по воскресеньям юнкомовцы шли на сбор. Мы бы отдали все на свете за право носить, как Амо и Погос, юнкомовскую форму и особенно эти складные ножи, но наши мечты были неосуществимы. В четвертом классе и то не было юнкомовцев, а мы с Чко учились еще в третьем и даже на уроках физкультуры стояли в самом хвосте шеренги.

С утра и до вечера мы всё прыгали и подтягивались, потом бежали к столбу возле амбара — измерять рост. Ничего не помогало, на столбе неизменно оставались те же метки, а у Чко она была к тому же на целый сантиметр выше моей.

Но дело было не только в росте. Другими стали интересы Амо и Погоса. Подаренный мною костяной свисток Погос при мне же отдал Мко:

— Он мне больше не нужен, на́, свисти.

А я и Чко все еще не расставались со свистульками, играли с девочками в классы и в прятки, катались на деревянных конях и, как котята, могли часами возиться и кувыркаться под тутовым деревом.

Чтобы не потерять дружбы Амо и Погоса, я и Чко решили стать серьезнее. Записались в городскую библиотеку, приносили оттуда толстые книжки и, ни разу не заглянув в них, ставили на полку в стенном шкафу до истечения срока. С тайным сожалением и мы подарили Мко наши свистки. Конечно, наверно, немало нашлось бы ребят, мечтающих получить столь ценный дар, но мы нарочно отдали их Мко, брату Погоса, чтобы Погос и Амо заметили это.

А Погос и Амо так и не заметили ни нашей жертвы, ни толстых книжек, которые мы приносили из библиотеки. Словом, хоть они этого и не говорили, но мы чувствовали, что Амо и Погос считают нас малышами.

С другой стороны, Мко и его ровесники делали дерзкие попытки подружиться с нами. По этой причине Чко однажды чуть было не выдрал Мко и сделал бы это, не будь тот братом Погосу.

Так мало-помалу Амо и Погос отдалялись от нас.

А меж тем на нашем дворе, в школе и во всем квартале происходили удивительные перемены.

Рапаэловское «имение», как говорил Газар, то есть дома на нашем дворе стали государственными, «фондовскими».

Это произошло очень просто, без всякого шума. Как-то после ареста Рапаэла к нам во двор пришли двое незнакомых людей. Они измерили двор, заглянули во все комнаты и составили список жильцов. Потом созвали собрание, отдали жене Газара — сестрице Вергуш — какую-то книгу, которую, я не понял почему, назвали «домовой», и объявили всем, что отныне сестрица Вернуш «управдом», и ушли.

И жильцы перестали платить тикин Грануш за квартиру. Вместо этого каждый месяц всем раздавали синенькие листочки, на которых было написано, сколько платить, и которые сестрица Вергуш называла «квитанцами». Она собирала квартплату и, надев новое платье, относила куда-то деньги. Газар посмеивался над женой:

— Видал, Месроп, государством управлять стала! Вот тебе и дочка Гурихана!..

Последствия этих событий были удивительны. Во-первых, в нашей семье расходы увеличились на один рубль и пять копеек в месяц, потому что столько мы платили «управдому», сестрице Вергуш, и, помимо этого, отец продолжал ежемесячно отдавать тикин Грануш пять рублей за квартиру.

Мать протестовала, Зарик сердилась, Газар, не стесняясь, называла отца бестолковым, а отец качал головой и убежденно говорил:

— Нет, братец, не могу я так — стыд под каблук, а совесть под подошву: хорош ли, плох ли, а все же это он дал мне и дом и кров.

Еще смешнее обстояло дело с фруктовым садом на нашем дворе. После того как дома стали государственными, Газар объявил:

— И бахча нынче «фондовская».

Несмотря на жалобы и проклятья тикин Грануш, он по собственной инициативе разделил сад на равные участки и раздал их жильцам. Тикин Грануш и Анник он великодушно предоставил участок под их окнами — клочок земли, где росли два куста сирени, несколько кустов винограда и одно персиковое дерево.

Тутовое дерево перешло в собственность нашего соседа Хаджи, и тут обнаружилось что-то новое в его характере.

Никогда раньше Хаджи не слыл скупцом. Часто я сам видел, как в кофейне черного Арута он, правда нехотя, с ворчанием, но платил за выпитый всеми кофе, за выкуренный кальян. А получив тутовое дерево и небольшой кусок земли, Хаджи вдруг изменился. Первым делом он потребовал, чтобы Газар убрал свою тахту из-под дерева:

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.

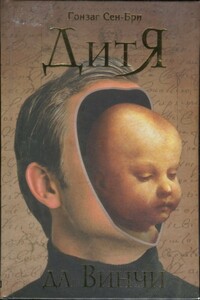

Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.

Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.