Доброволицы - [5]

В это время к нам приехал полностью укомплектованный новый состав лазарета. В Петербурге все же обратили внимание на наши жалобы. Меня перевели в Кауфманский, собственный Государыни Императрицы Марии Федоровны госпиталь № 2, стоящий во Львове. Сестру Курепину отозвали в общину. Ксению, по просьбе ее дяди Ильина, председателя Российского общества Красного Креста, перевели в госпиталь в Петербург. Думаю, что он хотел через нее узнать, что у нас творилось. Старшую сестру Большакову исключили из общины.

Что стало с доктором Кюммелем, никто из нас не мог узнать, но нигде в общине он не работал и вообще о нем никто не слышал. Я очень жалела, что пришлось расстаться с Ксенией, тем более что в госпитале я никого не знала. Помещался он в громадном прекрасном здании какого-то учебного заведения и был тоже прекрасно оборудован. Принимали в него только самых тяжелых. Старшим врачом был Вл. Ник. Томашевский — прекрасный хирург, любящий свое дело, но с ужасно деспотическим характером. Все другие врачи оказались очень хорошие и серьезные. Сестер было двадцать одна. Старшая сестра — графиня Бобринская, фрейлина Государыни Марии Федоровны. Она была женой генерал-губернатора Галиции. Ее дочь и belle-fille[3] работали у нас сестрами. Все ее называли не «сестра», а «графиня», ее все уважали, но боялись. Считался с ней даже старший врач и тоже побаивался.

Еще до моего приезда в госпиталь, в самом начале, он ударил санитара. Графиня об этом узнала, вызвала Томашевского к себе и сказала, что она сообщит о случившемся Государыне. Томашевский три дня сидел запершись у себя. Потом, очевидно, все уладилось, и он снова взялся за работу, но больше рук своих не прикладывал.

Графиня жила совсем на особом положении, у нее в гостинице был свой номер, хорошо обставленный; ее автомобиль, реквизированный для войны, был дан госпиталю; ее мобилизованные шофер и лакей были у нас: первый — шофером графини, а второй подавал нам к столу. Автомобилем пользовалась только графиня. Она как будто не работала, но видела все и все держала в руках. Всегда была спокойна, никогда не повышала голоса, кажется, почти не делала замечаний. Да и к чему они: все сестры работали по доброй воле, идейно, и отдавали все свои силы и душу раненым. Кроме того, все было так налажено, распределено, что каждый наш час, каждый наш шаг были заранее известны.

Этот госпиталь можно сравнить с прекрасно налаженной машиной, и мы являлись ее частицами. Поэтому у нас не было «личной жизни». Между сестрами не было подруг: все обращались друг к другу на «вы», не возникало и ссор. Свободного времени почти не оказывалось, работы же — очень много. Поэтому, хотя в госпитале не встретилось ни одного знакомого, я сразу же вошла в общее течение. Меня поместили в большую комнату, очевидно гостиную директора учебного заведения, где мы стояли. Там еще висели картины, стояли кресла, столики. В этой комнате нас было пять, через нее проходили еще три сестры. У каждой из нас был свой уголок, отгороженный креслами, цветами.

Меня назначили в одну из двух перевязочных второй сестрой. Там уже работала сестра Радкевич. Она хорошо меня приняла и начала обучать. Когда я все постигла, мы стали работать как равные, подавали по очереди и по очереди помогали врачам. Когда приходил перевязывать своих больных старший врач Томашевский, гроза перевязочной, ему всегда подавала Радкевич, а я помогала. Его появления боялись все: как только нам сообщат, что идет Томашевский, все врачи быстро заканчивали перевязку больного и скрывались, больных выкатывали, санитар и мы спешно приготовлялись, все прибирали. Томашевский входил в пустую перевязочную, за ним вкатывали его больного, и начиналось священнодействие. Перевязывал он невероятно медленно, рассматривая рану и подолгу раздумывая над ней, сидя на табурете. Помогая ему, я часто должна была держать на весу раненую руку, ногу, и если, не дай Бог, у меня от усталости дрогнет рука, начинаются дикие крики. Если Радкевич не уловит момента, когда ему подать, или не угадает и подаст не то, о чем он думает, — снова крики. Санитарам влетало не меньше нас, хотя они оба отлично работали. Но зато он работал прекрасно и делал чудеса.

Оперировали три раза в неделю, по утрам. Присутствовали все врачи, операционная сестра и все четыре перевязочных. Оперировали одновременно на двух столах. Подавали две сестры: операционная — старшему врачу и старшая перевязочная — на другой стол, где оперировал один из врачей. Остальные три сестры были: одна на «барабанах» и две — «на челюстях». То есть первая открывала барабан со стерильным материалом, а другие держали челюсти больного при наркозе. Я обыкновенно держала челюсти у больного, которого оперировал старший врач.

Я никогда после не видела такого священнодействия и такого напряжения у всех присутствующих, начиная с врачей и кончая санитарами: каждое движение было точно рассчитано и изучено. Тишина была полная. Изредка слышались слова оперировавших врачей и звук инструментов, все это иногда прерывалось гневными выкриками Томашевского, который без этого работать не мог: подала ли сестра не совсем тот инструмент, о котором он думал, замешкались на какую-нибудь долю секунды она или ассистент или дрогнула под моими руками трепанируемая голова, Томашевский сердился, кричал — и снова тишина. Держать челюсти при трепанации было мучение, особенно если голова лежала на боку: пальцы затекали и замирали. И как удержать, когда врач начинает долбить? Раза два был случай, когда Томашевский запустил инструментом в очень опытную операционную сестру.

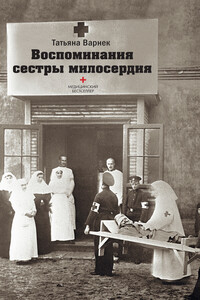

Перед нами один из самых искренних и правдивых рассказов о Первой Мировой войне и страшных годах революции и гражданской войны. Их автор – Татьяна Варнек сразу после начала войны начинает работать сестрой милосердия во фронтовых госпиталях. Наступление в Галиции в 1914 году, тяжелые бои под Ригой в 1916, работа в госпиталях и военно-санитарных поездах… Грязь, смерть… зверства бандитов, все это придется пережить девушке из богатой дворянской семьи. А впереди – эмиграция.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга рассказывает о советском судебном законодательстве 20-х годов; о репрессивной политике; раскулачивании; судебных процессах, в том числе против крестьян; о голоде 1933 г.; о советских судах и карательной практике советской юстиции.

Воспоминания земского деятеля и кадетского политика князя В. А. Оболенского охватывают период от рождения автора в 1869 году до эвакуации из врангелевского Крыма. Книга замечательная — Оболенский не просто живой рассказчик, он тонко чувствует, что читателю может оказаться непонятным. Поэтому Оболенский точно комментирует и разъясняет те социальные реалии, которые современникам часто казались очевидными и не требующими упоминания. Книга позволяет понять, как была устроена старая Россия на самом деле. Еще одно достоинство Оболенского — он незашорен и обладает широким взглядом на описываемые события.

Авторы сборника — люди, прошедшие через ГУЛАГ. Через тюрьмы, допросы, издевательства, карцеры и камеры смерти, этапы и лагеря. Они работали на лесоповале и в рудниках, голодали, болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих условиях, при любых обстоятельствах — будь то стычки с лагерным начальством или конфликты между политическими и уголовниками — они умели отстоять свое достоинство.Составитель: Александр Солженицын.